Max : « Bonjour à tous ! Enlevez vos blousons, asseyez vous et sortez vos affaires. Comment allez-vous mes petits ? »

Léo : »Très bien monsieur Max, et vous-même ? »

Max : « Très bien mon petit Léo. Bon, il est temps de faire le petit rappel habituel. Qui est volontaire ? »

Samuel : « Moi monsieur Max ! »

Max : « Nous t’écoutons ! »

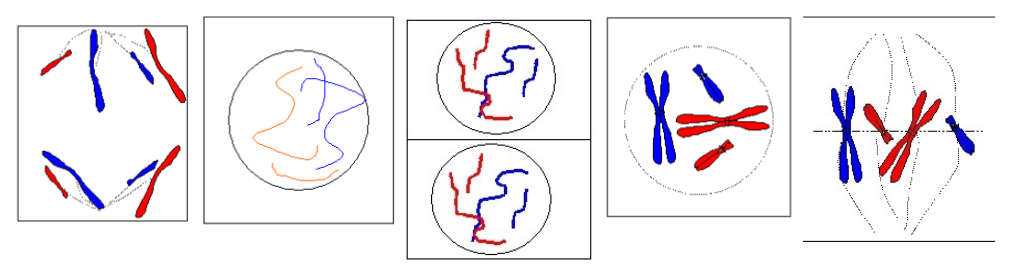

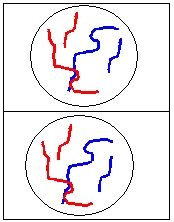

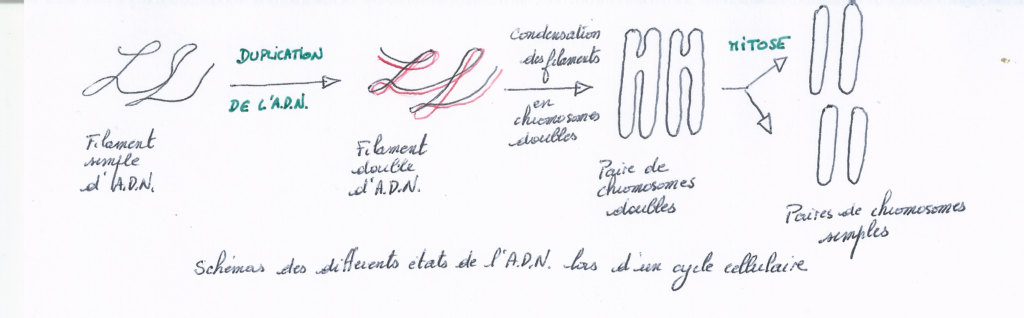

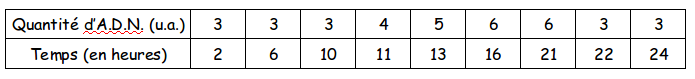

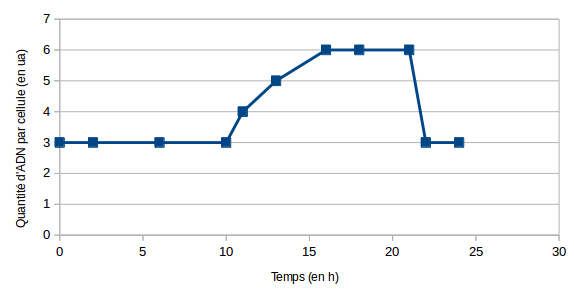

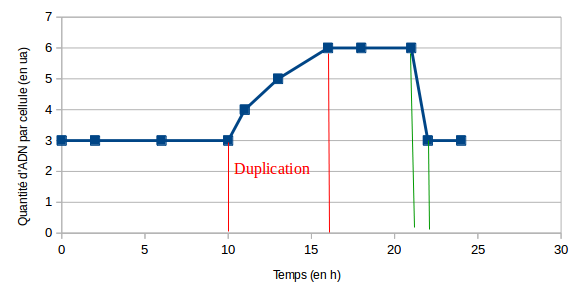

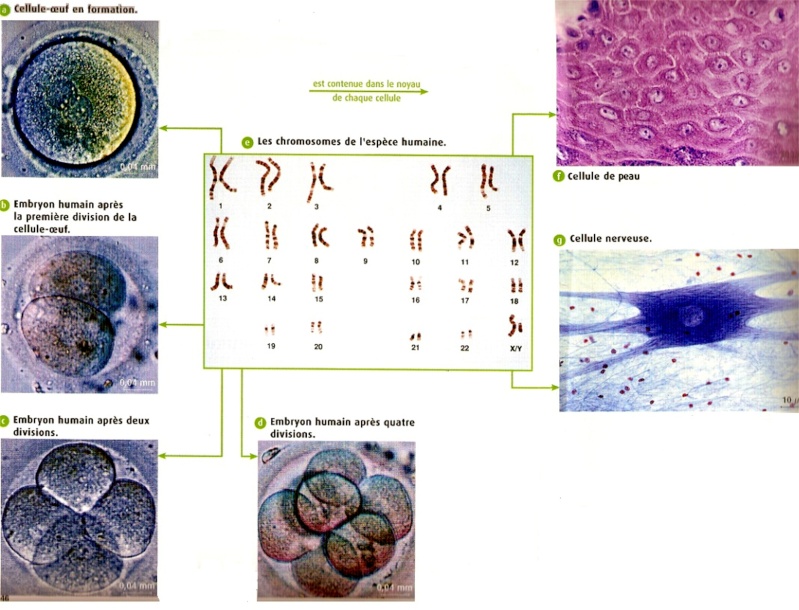

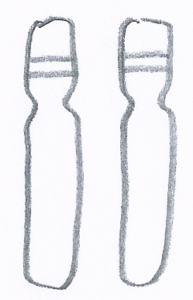

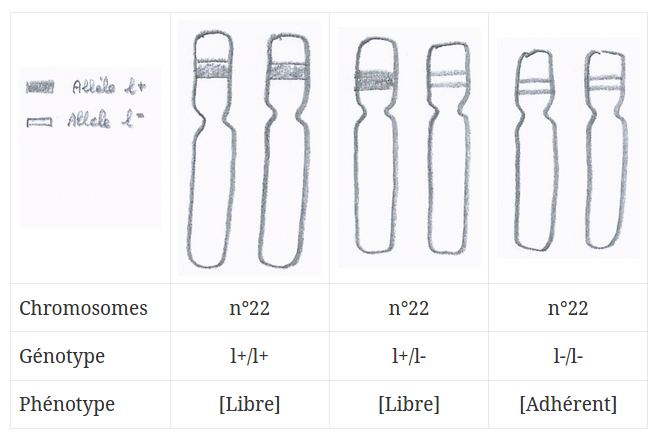

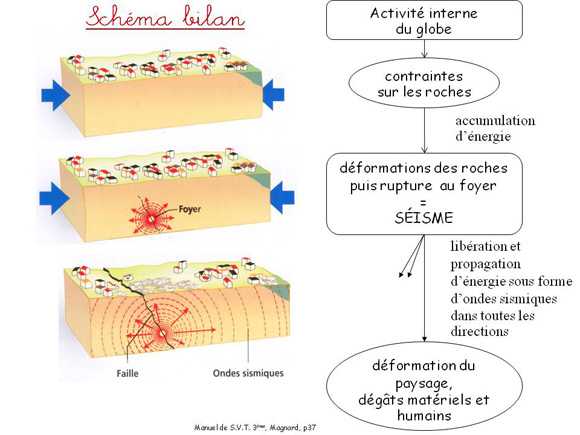

Samuel : « Nous avons vu, grâce à une étude de graphique, que les cellules qui vont se multiplier dupliquent leur A.D.N. Elles fabriquent une copie de leur A.D.N. afin de pouvoir donner un filament complet à chacune de leurs deux cellules-filles. C’est ce qu’on appelle la duplication de l’A.D.N. Notons que la cellule-mère n’existe plus à la fin de la multiplication cellulaire. Pour pouvoir distribuer leurs filaments d’A.D.N. elles les condensent en chromosomes doubles. Ils s’alignent à l’équateur de la cellule puis se coupent en deux et migrent vers les pôles de la cellule. Là, ils se décondensent en filaments simples et la cellule-mère peut se couper en deux cellules-filles identiques. »

Max : « Excellent résumé Samuel ! »

Léo : « Bravo Samuel ! Bravo ! »

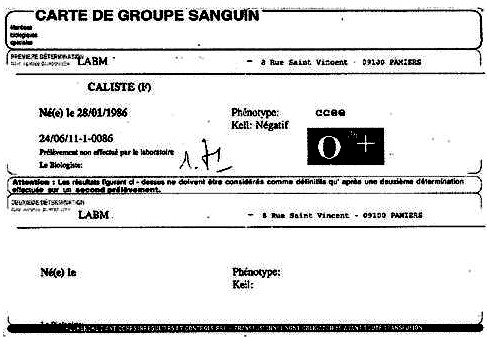

Max : « Apparemment tout est compris. Je vais vous donner un petit exercice pour vérifier cela. Voici un document qui montre les étapes du cycle cellulaire schématisées. Il faut les remettre dans l’ordre et les commenter. Au travail ! »

Léo : « Monsieur Max, nous avons terminé ! »

Max : « Déjà ! Quelle efficacité ! Samuel ayant fait un brillant résumé tout à l’heure c’est à toi, Léo, de faire la correction de cet exercice. Montre moi ton travail. Mmmm… Mmmmmm… Excellent ! Au tableau mon petit ! Mais attends un instant. Nous allons nous servir de ton travail comme texte pour la leçon. Je note le titre du paragraphe au tableau. «

III. MODÈLE DE CYCLE CELLULAIRE.

Max : « Excellent travail mon petit Léo ! Vous êtes vraiment de brillants élèves ! Nous pouvons maintenant conclure ce chapitre. Prenez vos cahier et notez. »

|

Conclusion : Le cycle cellulaire est l’ensemble des étapes qui constituent et délimitent la vie d’une cellule. Ce cycle est constitué d’une phase de croissance durant laquelle la cellule grossit, d’une phase lors de laquelle elle recopie son matériel génétique (duplication de l’A.D.N.) et d’une phase où celle-ci se divise (mitose) pour donner naissance à deux cellules filles identiques. Les cellules filles reproduiront ce cycle, et ainsi de suite. La duplication de l’A.D.N. est une étape indispensable pour assurer la reproduction conforme des cellules. |

Max : « Avez-vous des questions ? »

Léo : « Oui monsieur Max. Vous dites que les cellules grandissent au début du cycle cellulaire. Mais il me semble que nous avons vu que cette étape n’existe pas lors du développement embryonnaire. Ai-je bien compris ? »

Max : « Bonne question mon petit Léo. Vous savez qu’en biologie les règles absolues sont rares. En d’autres termes, il existe souvent des exceptions. Le développement embryonnaire est une période un peu particulière de la vie de l’individu. Surtout à son début. Le petit embryon se développe très vite. Peut-être avez-vous remarqué qu’une cellule-oeuf est très grande par rapport aux autres cellules du même individu. Cela vient de la taille de l’ovule. Les scientifiques pensent que cela permet de se dispenser de la phase de croissance cellulaire avant la mitose. Les cellules embryonnaires se multiplient sans phase de croissance de sorte qu’elles sont de plus en plus petites. En fait cela dure jusqu’à ce que les cellules embryonnaires aient une taille plus habituelle pour des cellules. Ensuite, la phase de croissance apparaît. Léo, ai-je répondu à ta question ? »

Léo : « Oui monsieur Max. Merci monsieur Max. »

Max : « Alors allez vous défouler en récréation. Vous avez encore bien travaillé. Au-revoir mes petits. »

Samuel et Léo : « Au-revoir monsieur Max. »