Max : « Bonjour à tous ! Enlevez vos blousons, asseyez-vous et sortez vos affaires. »

Samuel et Léo : « Bonjour monsieur Max ! »

Max : « Bonjour mes petits 🙂 Aujourd’hui je vais revenir sur ce que nous avons faits lors des séances précédentes. Ce n’était pas très facile puisque je vous ai fait appliquer deux méthodes que vous avez découvertes l’an dernier. »

Léo : « La démarche expérimentale et le commentaire de graphique. »

Max : « Oui Léo. Cette année vous avez étudié déjà étudié un graphique dans une démarche expérimentale. Je trouve que vous avez bien réussi. »

Samuel : « Merci monsieur Max. »

Max : « Reprenons un peu… Léo, peux-tu nous redonner l’hypothèse de départ ? »

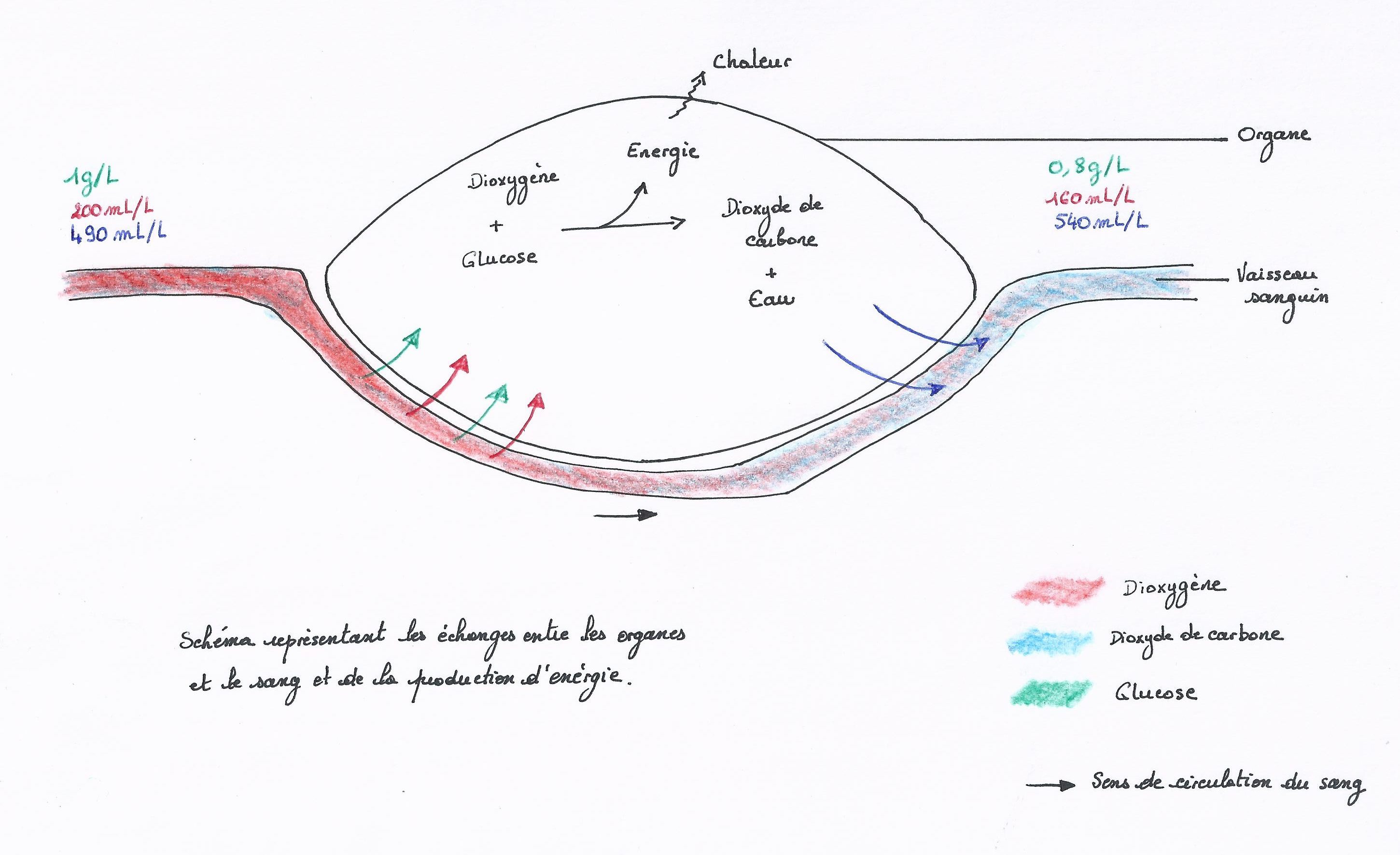

Léo : « Bien sûr que je peux ! Nous avons supposé que la respiration c’est prélever du dioxygène et rejeter du dioxyde de carbone. »

Samuel : « Nous avons découpé cette hypothèse en deux. »

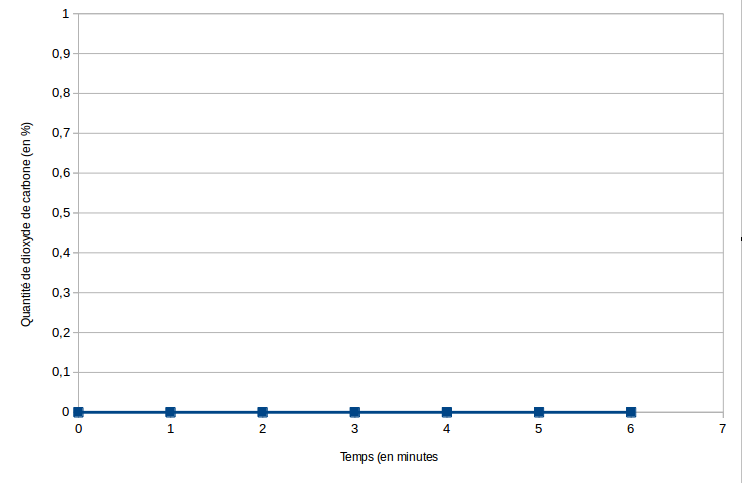

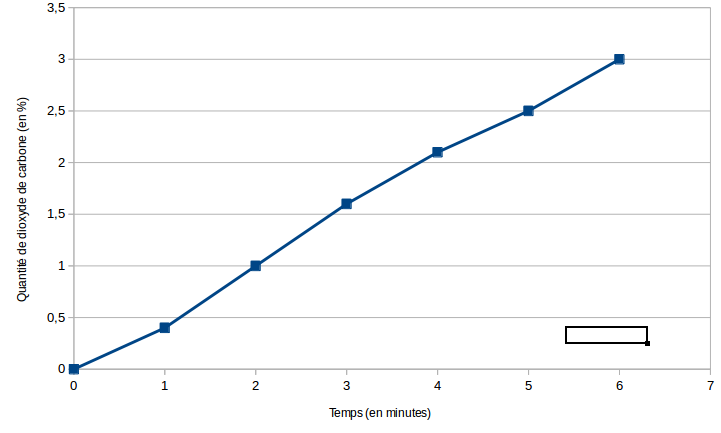

Léo : « Les protocoles des deux expériences se ressemblent beaucoup et vous nous avez donné les résultats sous forme de graphiques à chaque fois. »

Max : « Je n’ai même pas besoin de poser les questions 🙂 Je vais réunir les deux expériences. Ou plutôt, je vais redonner les résultats ensemble pour les interpréter puis formuler la conclusion générale.

|

Résultats : Dans le témoin, la quantité de dioxygène reste constante à 20,8%. Avec les escargots la quantité de dioxygène diminue de 20,8 à 20,1 %. Dans le témoin, la quantité de dioxyde de carbone reste constante à 0%. Avec les escargots, la quantité de dioxyde de carbone augmente de 0 à 3%. |

Max : « Que retenez-vous de ces résultats ? »

Léo : « Les témoins servent à être surs de nos résultats. Je ne les retiens pas. »

Samuel : « Il reste deux phrases. J’enlèverais les valeurs. C’est important de les donner dans les résultats mais ce n’est pas vraiment la peine de les retenir. »

Max : « C’est très bien. Je recopie donc mais j’ajoute un peu de couleur… Voilà ! »

|

Résultats : Dans le témoin, la quantité de dioxygène reste constante à 20,8%. Avec les escargots la quantité de dioxygène diminue de 20,8 à 20,1 %. Dans le témoin, la quantité de dioxyde de carbone reste constante à 0%. Avec les escargots, la quantité de dioxyde de carbone augmente de 0 à 3%. |

Max : « Quelle est l’étape qui suit les résultats ? »

Léo : « C’est l’interprétation ! »

Samuel : « Il faut expliquer les résultats ! Ça veut dire qu’on doit dire pourquoi la quantité de dioxygène diminue et la quantité de dioxyde de carbone augmente. »

Léo : « Ce n’est pas très difficile. La quantité de dioxygène diminue car les escargots en prélèvent et la quantité de dioxyde de carbone augmente car les escargots en rejettent.

Max : « Exact ! Je reprends ce que vous venez de dire avec un peu de couleur… »

|

Interprétation : La quantité de dioxygène diminue car les escargots en prélèvent et la quantité de dioxyde de carbone augmente car les escargots en rejettent. |

Léo : « Mais oui ! Je comprends ce que vous êtes en train de faire monsieur Max ! Rholala ! Et ça marche à chaque fois ? »

Max : « Oui Léo 🙂 »

Samuel : « Pourriez-vous m’expliquer s’il vous plaît ? »

Léo : « Samuel ! Voyons ! Regarde bien ! Les résultats c’est ce qu’on voit. Bon, il faut savoir lire un graphique mais il suffit de le regarder et de l’étudier. C’est ce que monsieur Max a noté au début. Ensuite, il a mis en bleu ce qui est vraiment important dans les résultats. »

Samuel : « Jusque là j’ai bien compris. »

Léo : « Ce qui est vraiment important dans les résultats on le recopie dans l’interprétation et on l’explique. »

Samuel : « Ben oui ! »

Léo : « Regarde l’interprétation Samuel ! Observe ce qui n’est pas en bleu et réunit le. »

Samuel : « Ça donne… Il y a les ‘en’ qui m’embêtent. Je reformule et ça donne : les escargots prélèvent du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Mais oui ! On a validé l’hypothèse et on a la réponse à notre problème ! »

Max : « Et oui 🙂 Je continue avec les couleurs. »Le plus simple est que je reprenne tout. »

|

Résultats : Dans le témoin, la quantité de dioxygène reste constante à 20,8%. Avec les escargots la quantité de dioxygène diminue de 20,8 à 20,1 %. Dans le témoin, la quantité de dioxyde de carbone reste constante à 0%. Avec les escargots, la quantité de dioxyde de carbone augmente de 0 à 3%. Interprétation : La quantité de dioxygène diminue car les escargots prélèvent du dioxygène et la quantité de dioxyde de carbone augmente car les escargots rejettent du dioxyde de carbone. Conclusion : Les escargots prélèvent du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone. L’hypothèse est validée. La respiration c’est prélever du dioxygène et rejeter du dioxyde de carbone. |

Samuel : « Ça fonctionne pour toutes les démarches expérimentales ? »

Max : « Oui Samuel. »

Samuel : « Alors si on comprends bien comment ça fonctionne on n’a plus jamais besoin de travailler ? »

Max : « Samuel ! Il faut travailler ! Mais… Si vous avez compris cela, il y aura effectivement beaucoup moins de travail à fournir. »

Léo : « Ben oui ! Si on a compris la démarche et qu’on sait commenter un graphique, on trouve tout seul ! Ensuite, il suffit d’apprendre la conclusion et c’est tout. »

Samuel : « Il y a juste une phrase 🙂 «

Max : « Oui donc il y a quand même du travail. Mais beaucoup moins 🙂 Avez-vous des questions ? »

Samuel : « Non. »

Léo : « Moi non plus. »

Max : « Alors vous pouvez ranger vos affaires et filer et récréation. »

Samuel et Léo : « Au revoir monsieur Max ! »

Max : « Au revoir mes petits. »