Max : « Bonjour à tous ! Enlevez vos blousons, asseyez-vous et sortez vos affaires. »

Samuel et Léo : « Bonjour monsieur Max ! »

Max : « Bonjour mes petits 🙂 Qui pour le petit rappel ? »

Samuel : « Je veux bien. Nous avons vu que nous percevons notre environnement grâce à nos organes des sens et nous y répondons par nos muscles. Entre les deux il y a le système nerveux. Tu prends la suite Léo ? »

Léo : « Merci Samuel. Le système nerveux comprend le cerveau, le cervelet, la moelle épinière et les nerfs. Monsieur Max, les organes des sens font-ils partie du système nerveux ? »

Max : « Oui Léo. »

Samuel : « Moi aussi j’ai une question ! Le système nerveux humain ressemble t-il à celui de la grenouille ? »

Max : « Bonne question Samuel 🙂 Nous allons voir ça. »

Léo : « Vous n’allez quand même pas disséquer un humain devant nous ! »

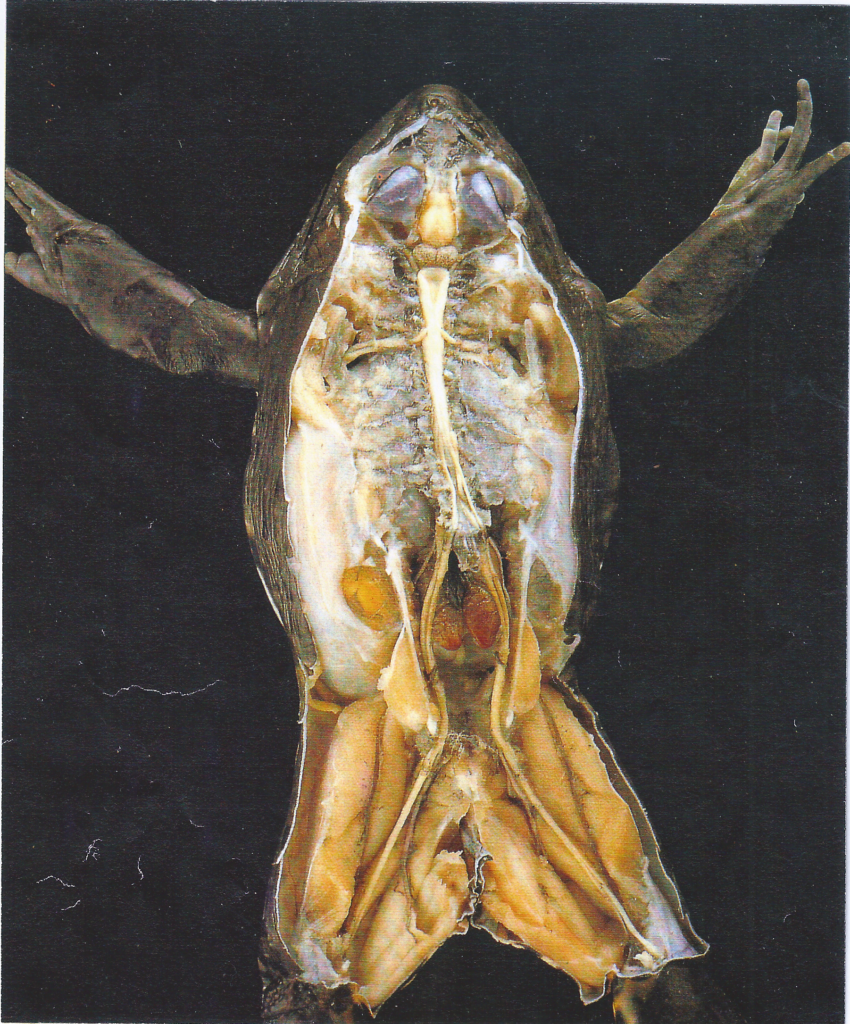

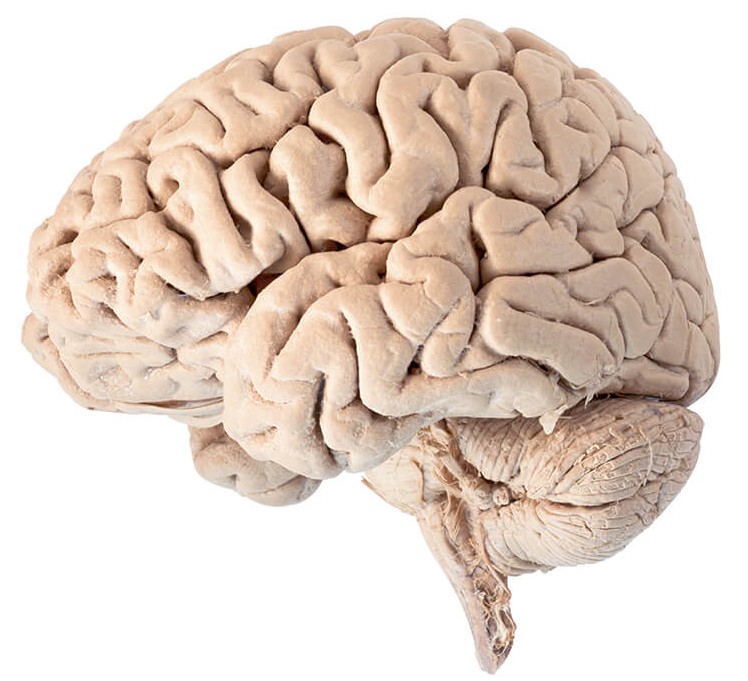

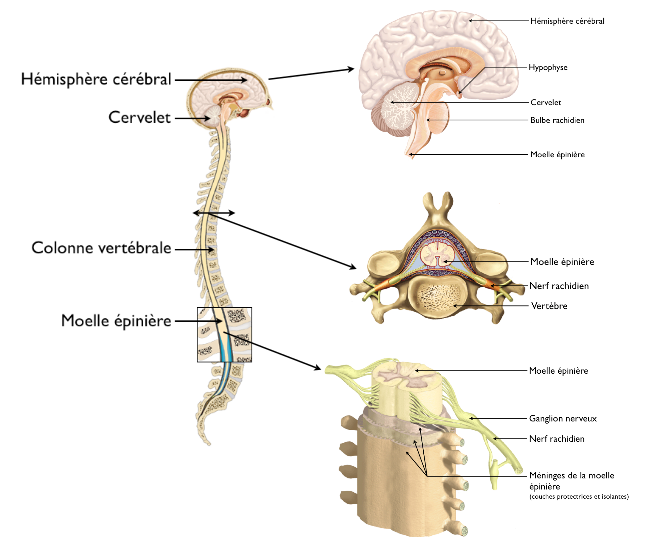

Max : « Non Léo 🙂 J’ai une belle image à vous proposer. La voici. »

Léo : « Oulala ! C’est impressionnant ! On retrouve le cerveau et la moelle épinière. »

Samuel : « Apparemment, dans la tête il n’y a pas que le cerveau… »

Max : « Effectivement Samuel. Ce qui est dans le crane est appelé encéphale et il n’y a pas que le cerveau. Vous voulez voir ? »

Léo : « Euh… Ça ne va pas être trop dégoûtant ? »

Max : « Vous devriez le supporter… »

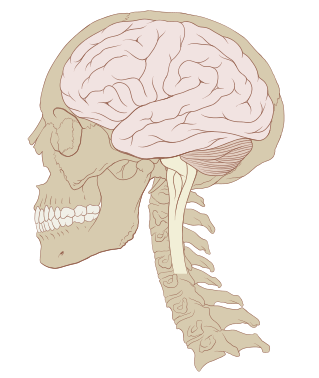

Max : « Que voyez-vous ? »

Léo : « Le cerveau, le cervelet… »

Samuel : « En dessous c’est la moelle épinière je crois. »

Max : « Nous allons légender cela… »

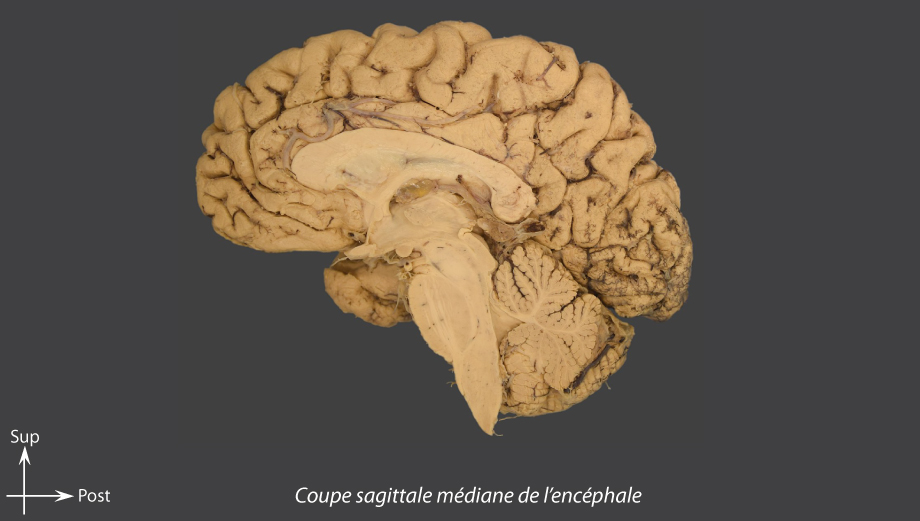

Max : « Voyons cela en coupe… »

Léo : « Ça a l’air compliqué. On a tout ça dans le crane ? »

Max : « C’est un peu compliqué dans le détail. Je vais essayer de simplifier un peu pour légender l’autre document. Avez-vous des crayons de couleur ? »

Samuel : « Oui monsieur Max. »

Max : « Alors nous allons colorier et légender. »

Max : « Montrez moi votre travail… C’est très bien tout ça ! Bravo mes petits. »

Samuel et Léo : « Merci monsieur Max. »

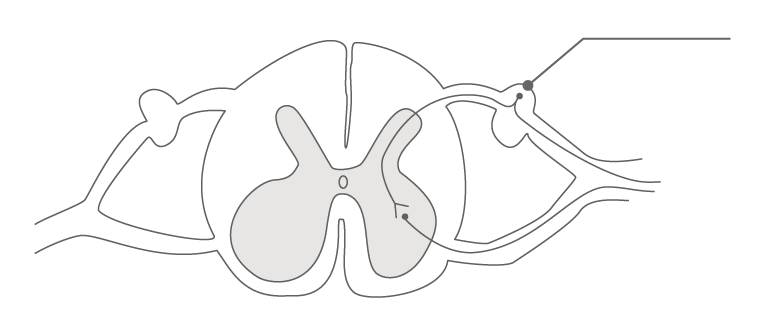

Max : « Passons à la moelle épinière. Elle est protégée par la colonne vertébrale. Je commence par un schéma. »

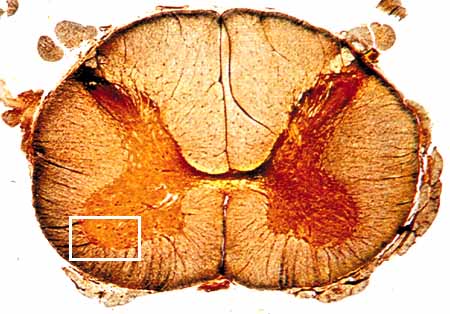

Max : « Comme vous le voyez la moelle épinière passe dans les vertèbres. Entre chaque vertèbres il y a une paire de nerf qui sort. Voici à quoi ça ressemble en vrai. Je vous présente une tranche de moelle épinière. »

Max : « Sur cette photographie on ne voit pas vraiment les nerfs qui sortent. Il y a une branche du nerf qui sort vers l’avant et une autre vers l’arrière mais les deux branches se rejoignent vite. »

Max : « Je suis allé un peu vite sur la moelle épinière. Vous n’êtes pas des spécialistes. J’espère que vous avec un peu compris quand même. »

Léo : « Oui monsieur Max. »

Max : « Qu’avez-vous retenu de la leçon du jour. »

Samuel : « Nous avons vu le système nerveux humain. Il est constitué de centres nerveux, de nerfs et d’organes des sens. »

Léo : « Les centres nerveux sont l’encéphale et la moelle épinière. L’encéphale est protégé par les os du crane et la moelle épinière est protégée par la colonne vertébrale. »

Samuel : « L’encéphale comprend plusieurs parties. Il y a le cerveau, le cervelet, le système limbique et le tronc cérébral. »

Léo : « Je crois qu’on a tout dit. »

Max : « Vous en avez dit suffisamment 🙂 Prenez vos cahiers et notez. »

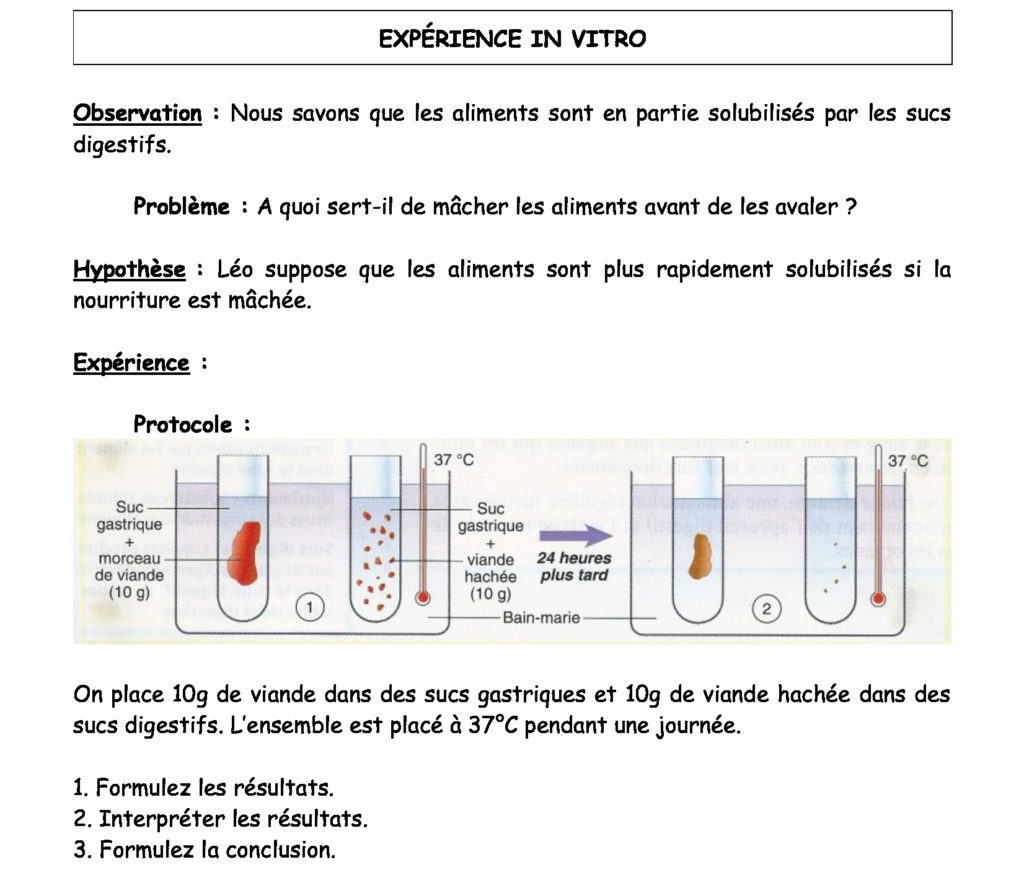

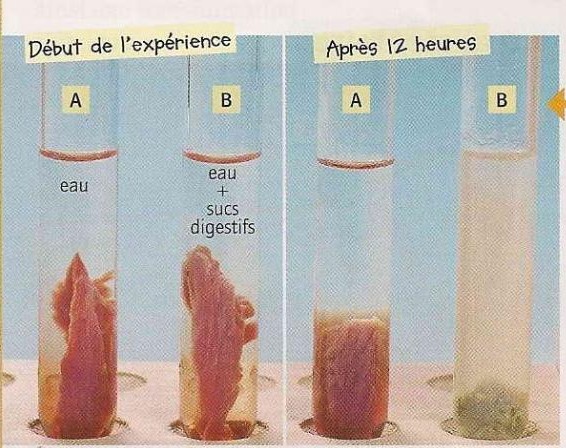

|

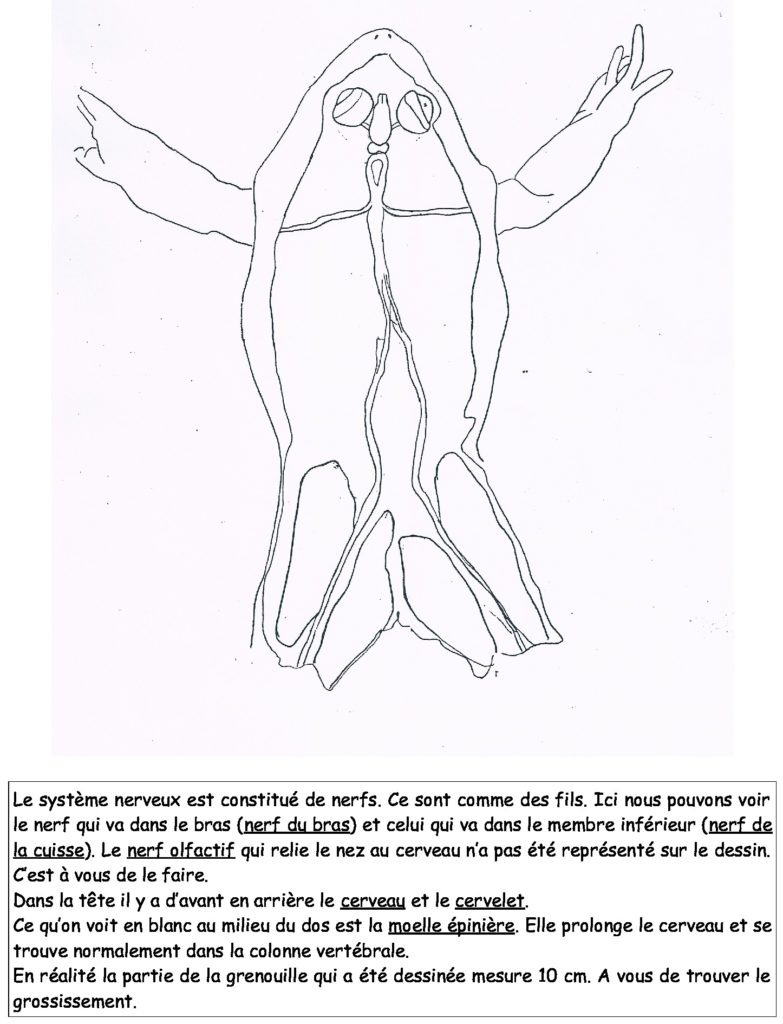

II. ANATOMIE DU SYSTÈME NERVEUX. Le système nerveux est constitué des organes des sens, des nerfs et des centres nerveux (encéphale et moelle épinière). L’encéphale comprend les hémisphères cérébraux (cerveau), le système limbique, le tronc cérébral et le cervelet. Les centres nerveux sont protégés par des os. L’encéphale se trouve dans le crane et la moelle épinière traverse la colonne vertébrale. |

Max : « Avez-vous des questions ? »

Léo : « Oui. Ça fonctionne comment tout ça ? »

Max : « Bonne question Léo 🙂 Nous verrons cela lors de la prochaine séance. »

Léo : « D’accord. Merci monsieur Max. »

Max : « Allez vous aérer en récréation maintenant. »

Samuel et Léo : « Au revoir monsieur Max ! »

Max : « Au revoir mes petits. »