Max : « Bonjour à tous ! Enlevez vos blousons, asseyez vous et sortez vos affaires. »

Samuel et Léo : « Bonjour monsieur Max ! »

Max : « Bonjour 🙂 Qui veut faire un petit rappel ? »

Léo : « La dernière séance ? »

Max : « Oui Léo. »

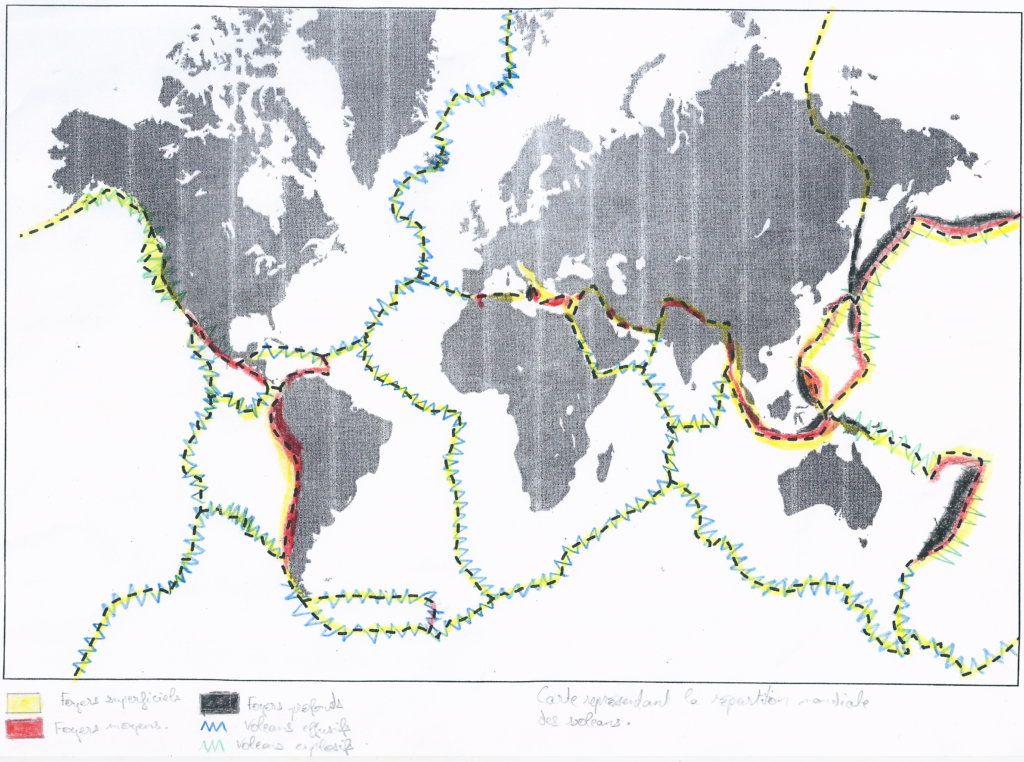

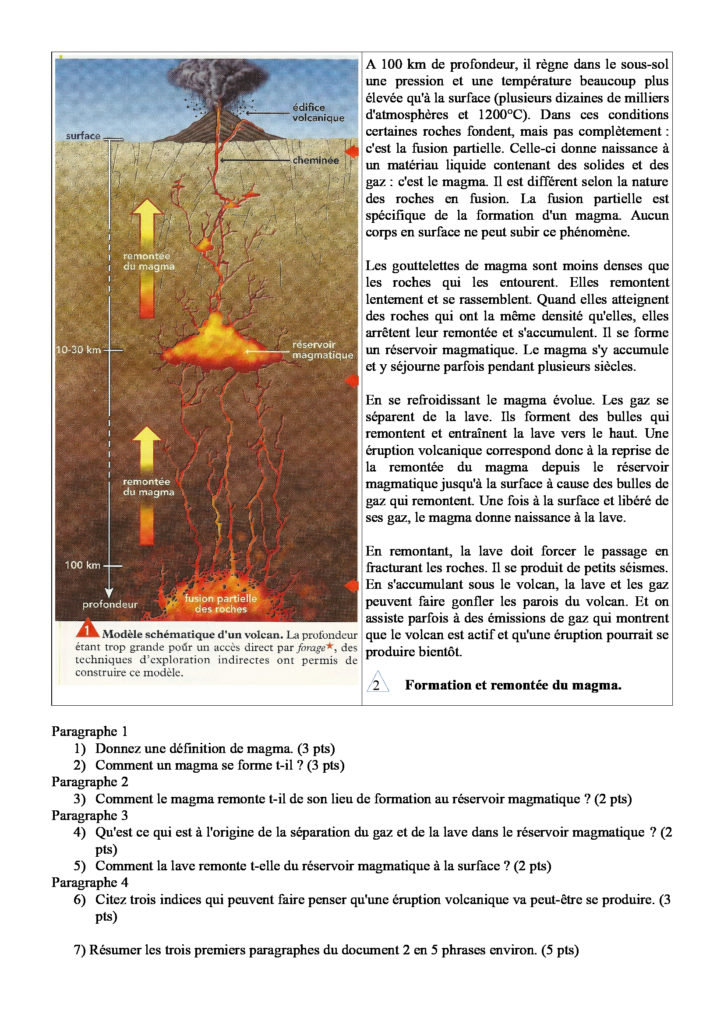

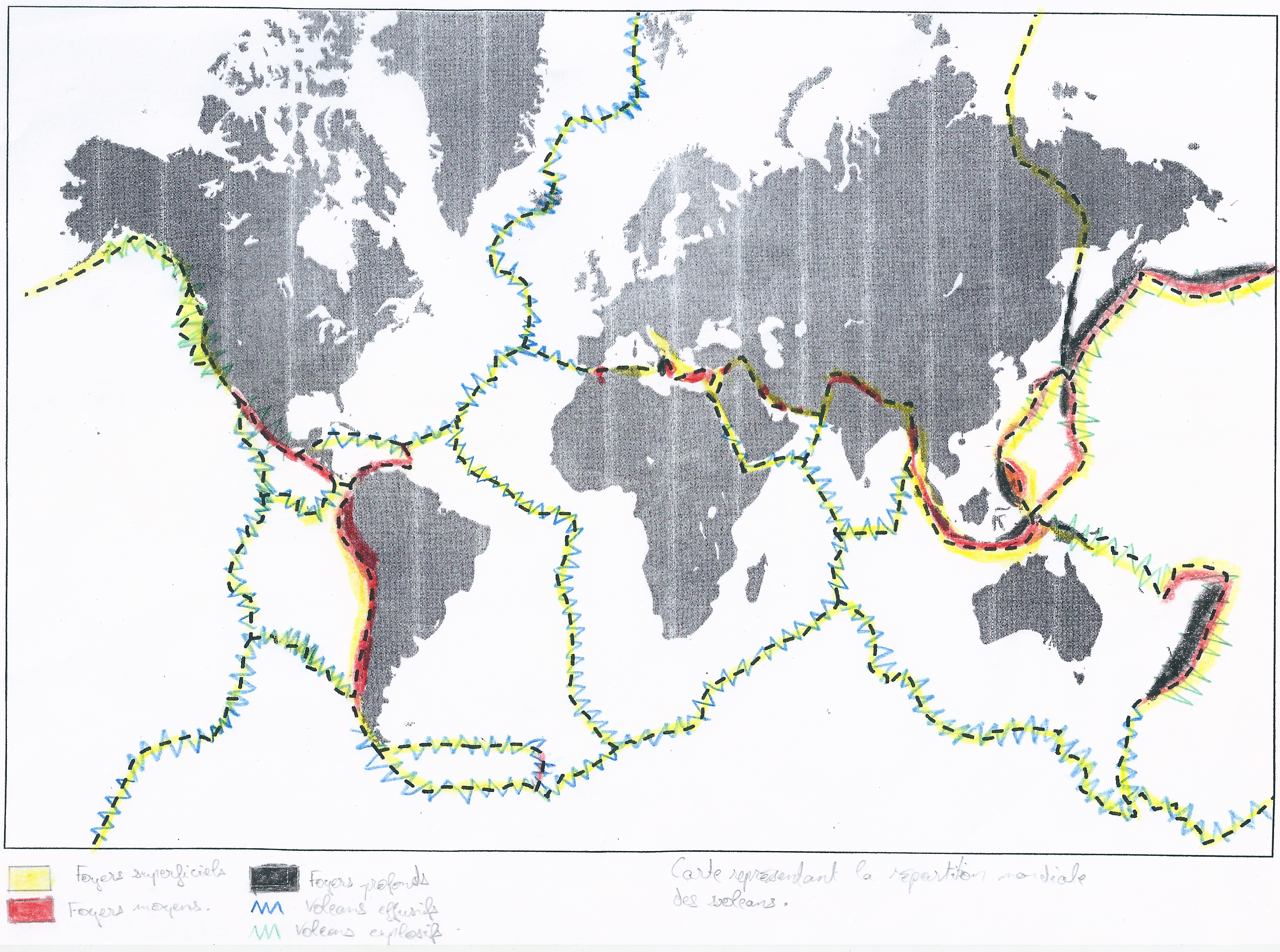

Samuel : « Moi monsieur Max ! Nous avons réalisé une carte montrant la répartition mondiale des volcans et des séismes. En fait, les volcans et les séismes s’observent à peu près aux mêmes endroits, le long de fines zones très allongées : les dorsales, les fosses et les chaînes de montagnes. »

Max : « Très bien Samuel ! Je montre cette carte une nouvelle fois. «

Léo : « Mais ça veut dire qu’il y a de vastes zones dans laquelle il ne se passe presque rien alors ! »

Max : « Exact Léo. Ce sont ces zones calmes qui sont appelées plaques tectoniques. »

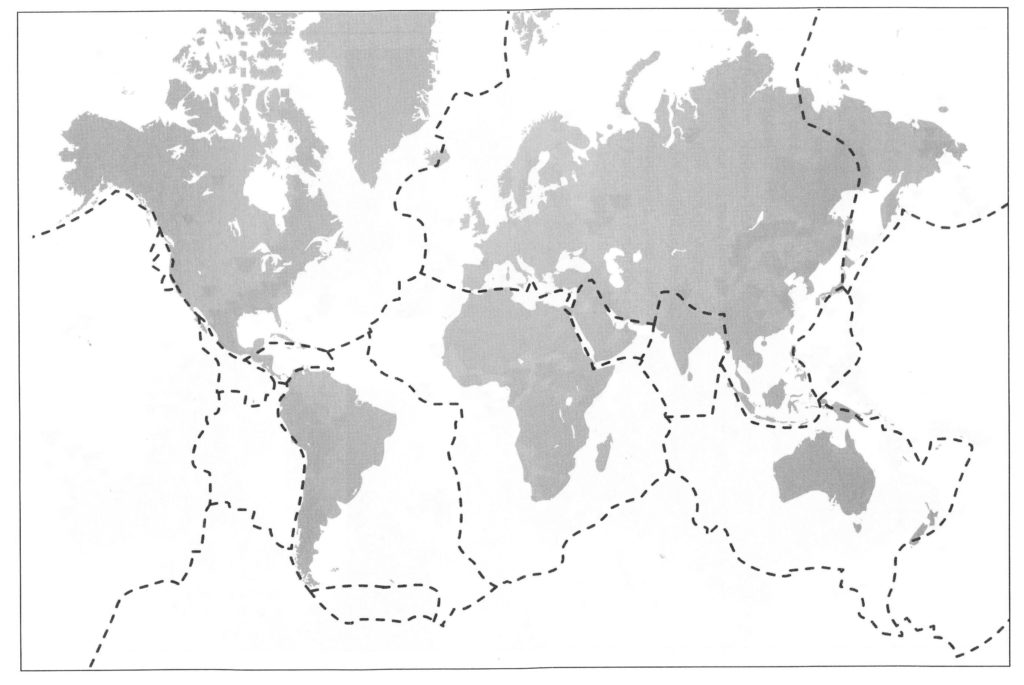

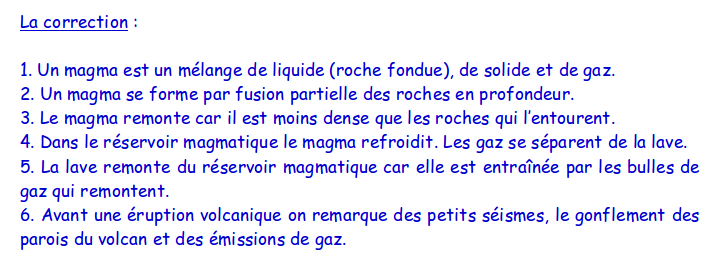

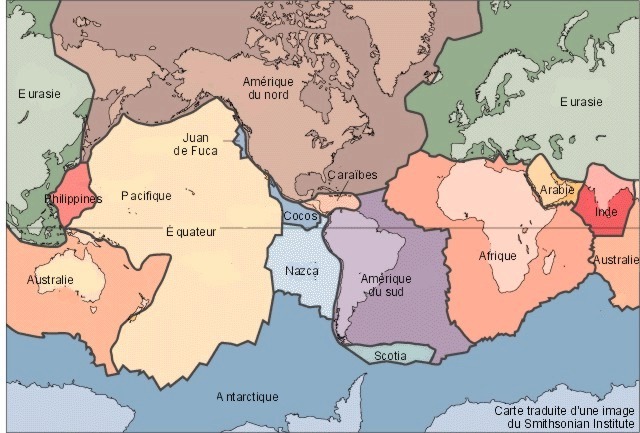

Léo : « Monsieur Max, auriez-vous une carte de ces plaques tectoniques s’il vous plaît ? »

Max : « C’était prévu Léo 🙂 La voici… »

Léo : « Elles sont grandes ces plaques ! »

Samuel : « Et elles ne correspondent pas forcément à un continent ou à un océan. »

Léo : « Tu as vu comme la plaque africaine ressemble à l’Afrique ? »

Samuel : « Oui, mais en plus grand, avec de l’océan tout autour sauf au nord. »

Léo : « Et l’Europe et l’Asie sont soudées ! »

Samuel : « C’est l’Eurasie ! »

Max : « Oui, vous avez en tous points raison 🙂 Les plaques ne correspondent pas aux continents. Elles portent souvent un peu d’océan et un peu de continent. »

Léo : « Il y en a qui ne portent que de l’océan comme la plaque pacifique, la plaque Cocos, la plaque Nazca… »

Samuel : « Monsieur Max, on voit bien que les plaques sont très grandes. Mais leur épaisseur ? Peut-on connaître leur épaisseur ? »

Max : « Oui c’est possible. Mais pour cela nous allons faire un petit détour par un complément. Suivez moi ! »

Léo : « Il était bien le complément 🙂 «

Max : « J’en suis ravi. Alors, Samuel, as-tu la réponse à ta question ? Je te rappelle que tu voulais connaître l’épaisseur des plaques lithosphériques. »

Samuel : « Les plaques lithosphériques comprennent la croûte et le manteau lithosphérique. Alors ça fait… Je sais pas en fait. »

Max : » 🙂 La lithosphère mesure de 80 à 120 km d’épaisseur. Mais nous verrons que son épaisseur peut être nulle. Je vous l’expliquerai. L’asthénosphère va jusqu’à 700 km de profondeur. Avez-vous des questions ? »

Samuel et Léo : « Non monsieur Max ! »

Max : « Alors nous pouvons noter la leçon. Prenez vos cahiers et notez. »

|

LA TECTONIQUE DES PLAQUES I. LES PLAQUES LITHOSPHÉRIQUES. L’activité interne du globe se manifeste par des séismes et du volcanisme. Cette activité est concentrée dans des zones étroites et allongées. Ce sont les dorsales, les fosses et les chaînes de montagnes. Ces zones délimitent de vastes zones inactives qui sont les plaques lithosphériques. Elles sont épaisses de 80 à 120 km. L’activité géologique se concentre aux limites des plaques. La lithosphère est la couche la plus superficielle de la Terre. Elle est froide et cassante. Elle comprend la croûte et le manteau lithosphérique. La lithosphère repose sur l’asthénosphère. L’asthénosphère est une couche solide, légèrement molle et chaude. Elle s’étend entre 100 et 700 km de profondeur. |

Max : « Toujours pas de questions ? »

Léo : « Non. C’est très clair. »

Max : « Alors vous pouvez sortir vous aérer en récréation. »

Samuel et Léo : « Au revoir monsieur Max ! »

Max : « Au revoir mes petits ! »