|

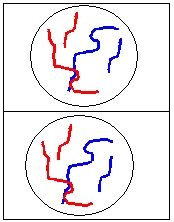

DES CARACTÈRES PHYSIQUES « Tous pareils, tous différents. » André Langaney I. LES CARACTÈRES SPÉCIFIQUES ET LEURS VARIATIONS INDIVIDUELLES. Une espèce est un groupe d’individus qui se ressemblent et qui peuvent avoir une descendance féconde. Tous les individus d’une même espèce ont des caractères physiques communs qu’on ne retrouve pas chez les autres espèces. Ce sont des caractères spécifiques. Un caractère spécifique est un caractère physique qui n’appartient qu’à une espèce. Les caractères spécifiques humains sont, entre autres : la bipédie exclusive, un cerveau très développé, un langage à double articulation et des empreintes digitales. Au sein d’une espèce, les individus sont différents en raison des variations individuelles des caractères spécifiques. Tous les êtres humains ont des empreintes digitales, mais elles sont différentes chez chaque être humain. |

Max : « Avez-vous des questions ? »

Samuel : « Oui monsieur Max. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par un langage à double articulation ? »

Max : « Oui Samuel. Vous avez remarqué que les langues humaines comportent des mots formés de syllabes. C’est le premier niveau d’articulation. Et ces mots sont organisés en phrases grâce à des règles de grammaire. C’est le second niveau d’articulation. »

Samuel : « Merci monsieur Max. »

Léo : « Il n’y a que chez l’humain qu’on retrouve ce langage ? »

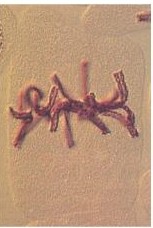

Max : « Les recherches montrent que beaucoup d’animaux ont eux aussi des langages. Ainsi, chez les marmottes, des cris peuvent avertir qu’un prédateur arrive par les airs du côté de la montagne ou que le danger vient du sol du côté de la vallée. Ce langage a donc un vocabulaire assez précis. Chez certains oiseaux, un cri équivalent à un mot change de sens en fonction de sa place dans le chant. Pour être juste, il faudrait dire que le langage humain est plus complexe que celui des autres animaux. »

Léo : « Merci monsieur Max. »

Max : « Avant de terminer, puisqu’il nous reste un peu de temps, je voudrais vous faire lire un texte qui vous permettra de mieux comprendre l’infinie diversité des individus au sein d’une espèce. »

|

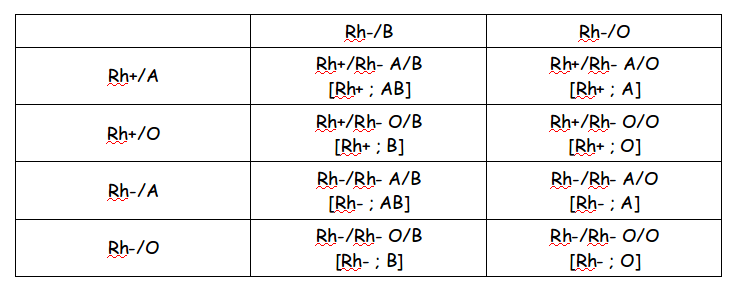

« Dire que les êtres humains sont tous différents ! […] comment est-ce possible ? Imagine que dix personnes se réunissent pour bricoler un masque. Chaque participant arrive avec une partie du visage. Ainsi Claude et Alain ont apporté chacun un nez, Jeanne et Mélanie chacune une bouche, Christian et Pascal chacun deux couleurs d’yeux… […] Avec ce matériel, il est possible de faire toutes sortes de masques différents. Avec seulement deux yeux et deux bouches, le masque peut avoir 4 visages différents. S’ils utilisent en plus les deux mentons, ils disposeront de 8 visages […] Fais le calcul : pour 10 traits, tu trouveras 1024 visages, et pour 30 traits, plus de 1 milliards de visages. » A. Jacquard et M.-J. Auderset, Moi, je viens d’où ?, Le Seuil, 2002, p. 15 |