Max : « Bonjour à tous ! Enlevez vos blousons, asseyez-vous et sortez vos affaires. »

Samuel et Léo : « Bonjour monsieur Max ! «

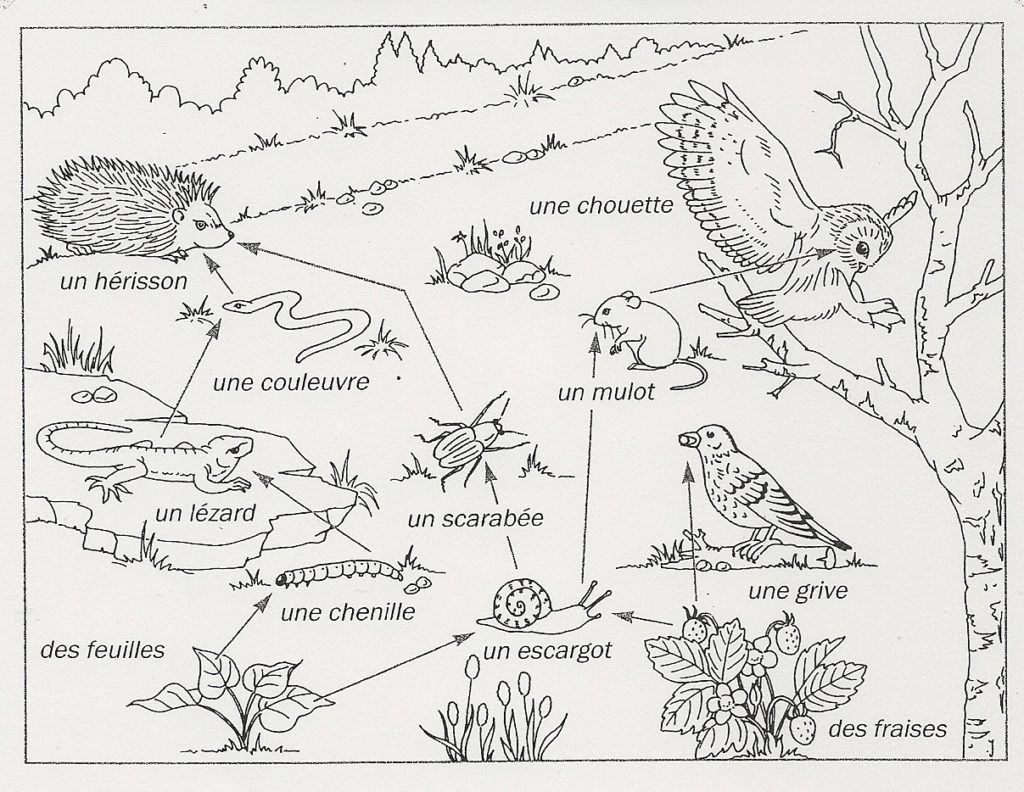

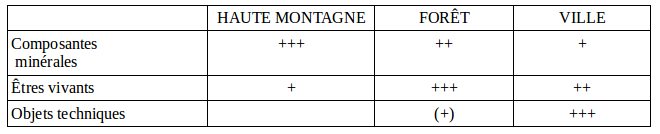

Max : « Bonjour mes petits 🙂 Aujourd’hui nous allons voir trois environnements pour voir si vous avez compris ce que sont les composantes de l’environnement. »

Samuel : « C’est facile ! Il y a les coposantes minérales, les êtres vivants et les objets techniques ! »

Max : « Oui Léo mais pourrais-tu attendre que je te donne la parole avant de parler ? »

Léo : « Pardon Monsieur Max. »

Samuel : « Monsieur Max, puis-je compléter la réponse de Léo ? »

Max : « Bien sûr Samuel. »

Samuel : « Les composantes minérales sont l’eau, l’air et les roches. Il y a trois règnes d’êtres vivants : les végétaux, les animaux et les champignons. Un objet technique est un objet réalisé par un animal pour répondre à un besoin. »

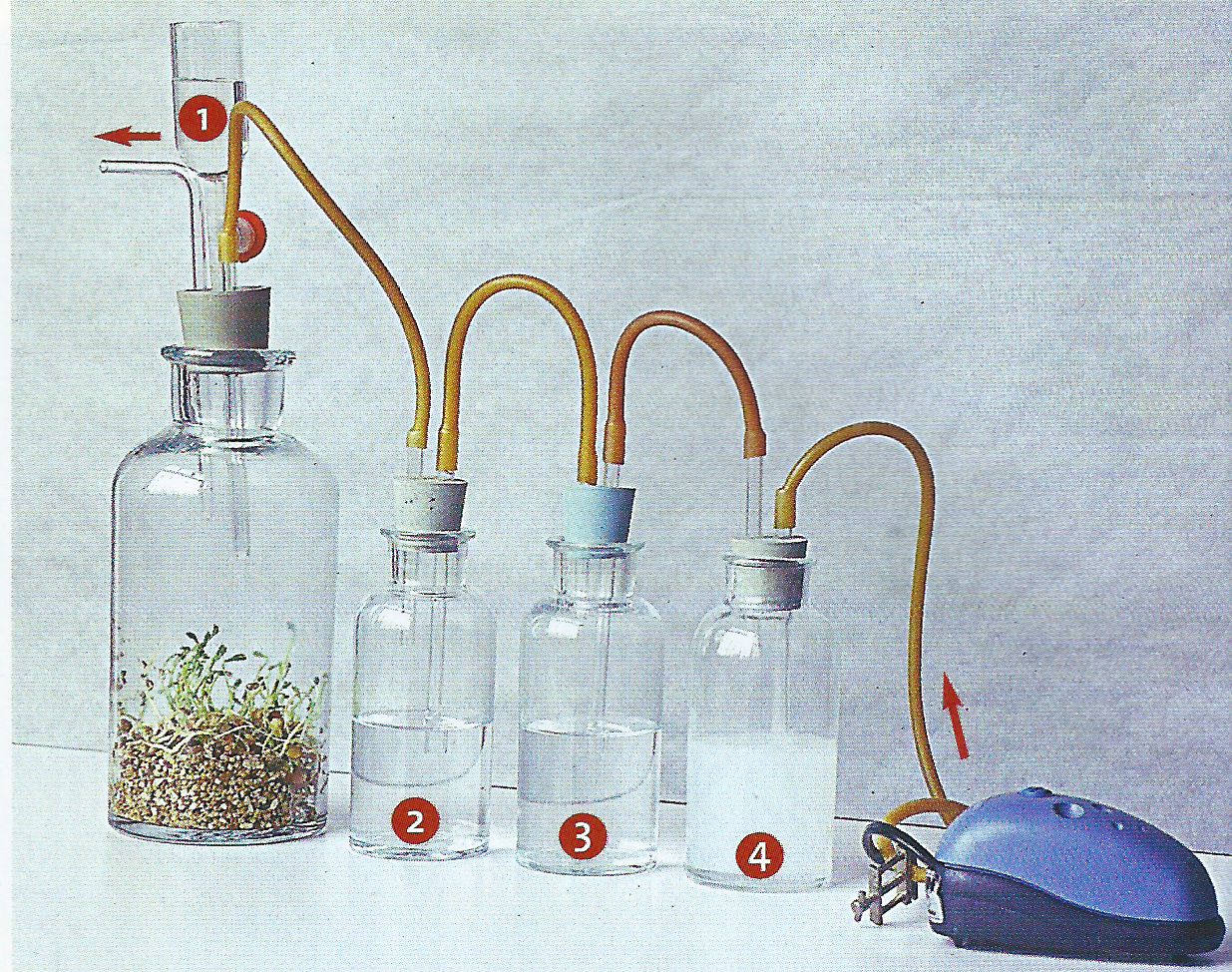

Max : « Très bien. Apparemment vous connaissez votre leçon. Nous pouvons commencer. Voici un premier environnement. »

Léo : « Monsieur Max, vous vous servez des photographies de nos vacances là 🙂 «

Max : « Il ne faut pas le dire Léo 🙂 Quel est cet environnement ? »

Samuel : « C’est la montagne ! »

Max : « Quelles les les composantes de l’environnement que vous pouvez observer ? »

Samuel : « Il y a des roches, de l’air et de l’eau parce que je sais qu’il y a un petit ruisseau plus à droite. Il y a donc des composantes minérales. »

Léo : « Pas la peine de parler du ruisseau Samuel. Il y a des plaques de neiges. La neige c’est de l’eau. Il y a aussi quelques plantes et des humains. On peut dire qu’il y a des êtres vivants mais il n’y en a pas beaucoup. »

Samuel : « Et sans les humains et leurs affaires il n’y a pas d’objets techniques. »

Max : « Nous sommes donc dans un environnement naturel presque entièrement minéral. Suivant… »

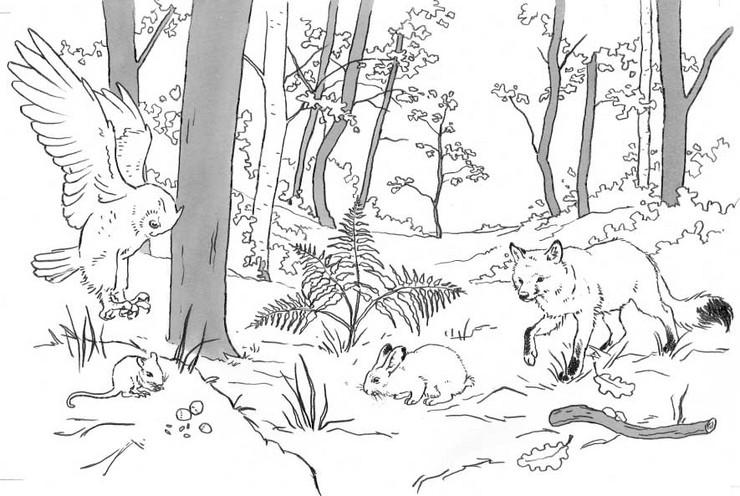

Samuel : « C’est la forêt près de chez nous 🙂 A la fin de l’hiver. »

Léo : « Il y a de l’air, des cailloux et c’est un peu humide. Je peux donc dire qu’il y a des composantes minérales. »

Samuel : « Oui Léo mais il y a surtout des végétaux donc des êtres vivants. »

Léo : « Et à part quelques toiles d’araignées, des nids et des terriers il n’y a pas d’objets techniques. »

Samuel : « C’est encore un environnement naturel alors. »

Max : « Vous n’attendez même plus que je pose les questions ! »

Léo : « Pardon monsieur Max. »

Max : « Je passe à la suite… »

Léo : « Oulala ! Ça c’est la ville ! »

Samuel : « Moi je n’aime pas du tout ce genre d’environnement. »

Léo : « Moi non plus ! Il n’y a presque pas d’êtres vivants à part des humains. Et on ne voit presque que des objets techniques ! »

Samuel : « Et des composantes minérales Léo ! Il y a de l’air. L’air est pollué mais il y en a. »

Léo : « Ce n’est pas du tout naturel ça ! »

Max : « Savez-vous de quoi on qualifie un environnement qui n’est pas naturel ? »

Samuel : « Je crois que c’est artificiel ! On peut dire que c’est un environnement artificiel ! »

Max : « C’est ça ! Bravo mes petits ! Je vois que vous avez compris. Nous allons quand même compléter la leçon. Prenez vos cahiers et notez ! »

Certains environnements sont composés uniquement de composantes minérales et d’êtres vivants. On dit que ce sont des environnements naturels. D’autres environnement contiennent beaucoup d’objets techniques humains. Ce sont des environnements artificiels. |

Max : « Avez-vous des questions ? »

Samuel et Léo : « Non monsieur Max ! »

Max : « Alors vous pouvez ranger vos affaires et filer et récréation. »

Samuel et Léo : « Au revoir monsieur Max ! »

Max : « Au revoir mes petits ! »