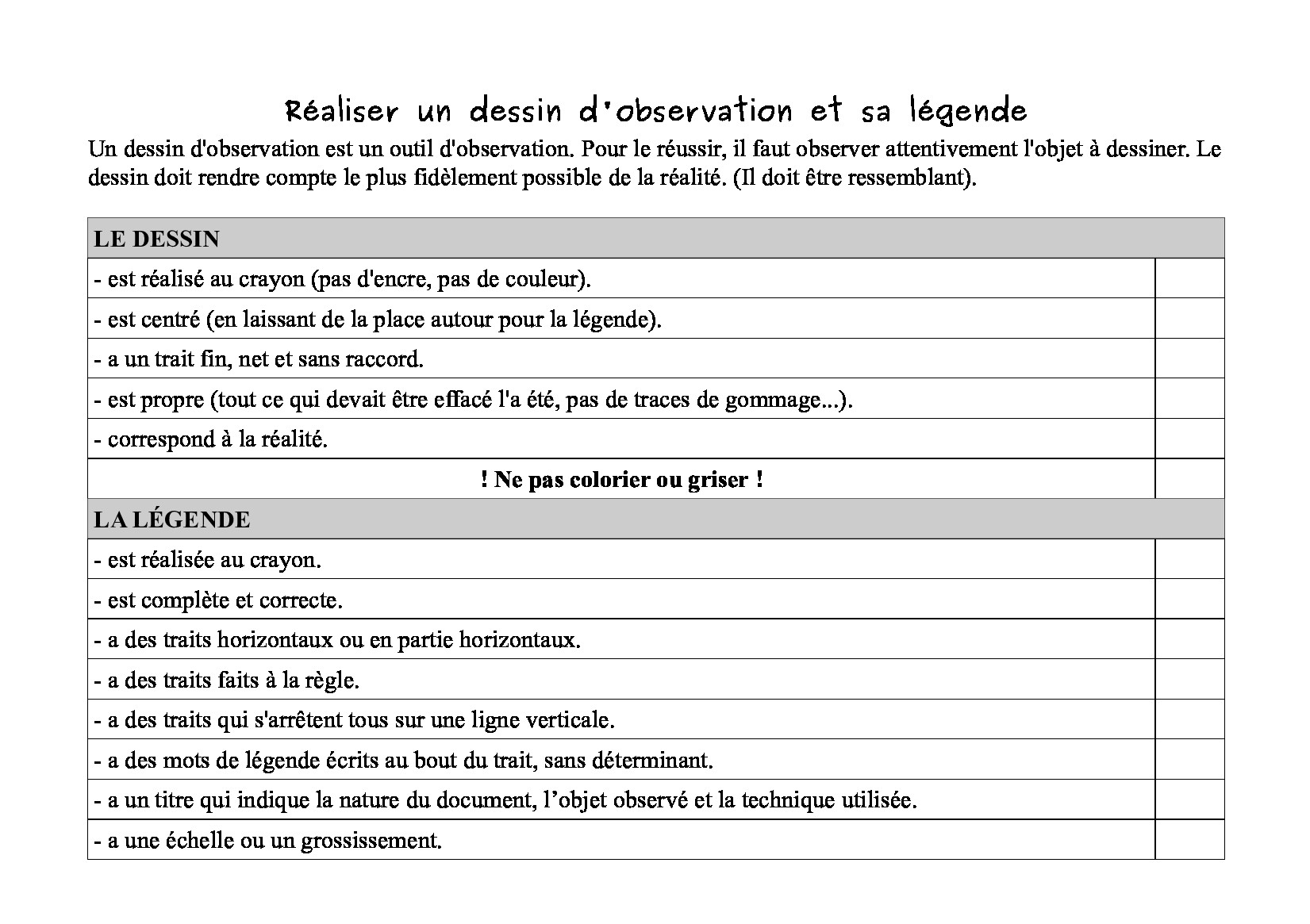

Un dessin d’observation est un outil d’observation. Pour le réussir il faut observer attentivement l’objet à dessiner. Le dessin doit rendre compte le plus précisément possible de la réalité. (Il doit ressembler au modèle).

Un dessin doit toujours être légendé.

LE DESSIN

– est réalisé au crayon ;

– est centré (en laissant de la place autour pour la légende) ;

– a des proportions correctes ;

– a un trait fin, net et sans raccord ;

– est propre (tout ce qui devait être effacé l’a été, pas de traces de gommage…) ;

– correspond à la réalité.

LA LÉGENDE

– est réalisée au crayon ;

– est complète et correcte ;

– a des traits horizontaux ou en partie horizontaux ;

– a des traits faits à la règle ;

– a des traits qui s’arrêtent tous sur une ligne verticale imaginaire ;

– a des mots de légende écrits au bout du trait, sans déterminant ;

– a un titre qui indique la nature du document, l’objet représenté et la technique utilisée ;

– a une échelle ou un grossissement.

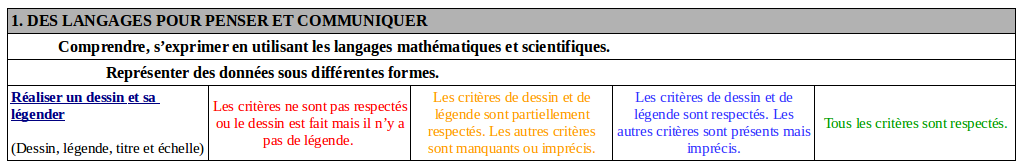

Bien sûr, cet exercice va donner lieu à des évaluations. Il faut que je vous donne les critères que je vais utiliser. Les voici donc.

Pour vous faciliter la tâche quand vous voulez réviser je vous donne une version imprimable des consignes.

Voici la grille d’évaluation que j’utilise. Si vous voulez l’imprimer… Il m’arrive de vous demander de réaliser uniquement la légende. Les consignes sont bien évidemment les mêmes. Mais l’évaluation est modifiée puisqu’il n’ y a pas de dessin à faire.

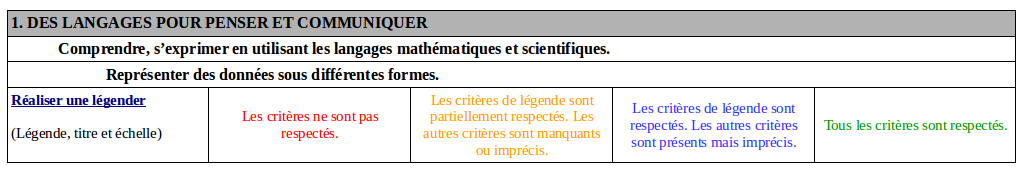

Il m’arrive de vous demander de réaliser uniquement la légende. Les consignes sont bien évidemment les mêmes. Mais l’évaluation est modifiée puisqu’il n’ y a pas de dessin à faire.

Pour terminer je mets à votre disposition une fiche que vous pouvez remplir au fur et à mesure des années. C’est à vous de la compléter pour voir vos progrès.