Max : « Bonjour à tous ! Enlevez vos blousons, asseyez vous et sortez vos affaires. »

Samuel et Léo : « Bonjour monsieur Max ! »

Max : « Bonjour 🙂 Léo, le petit résumé s’il te plaît. »

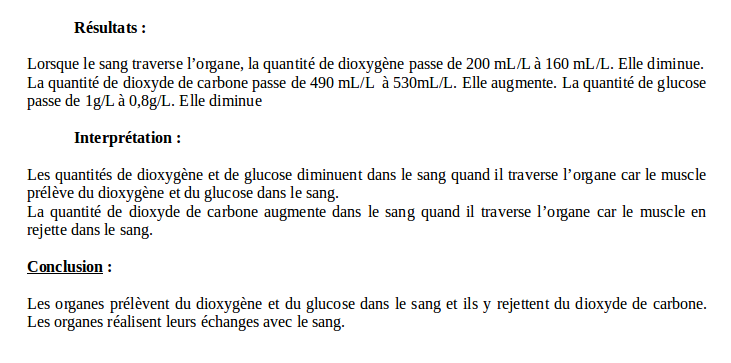

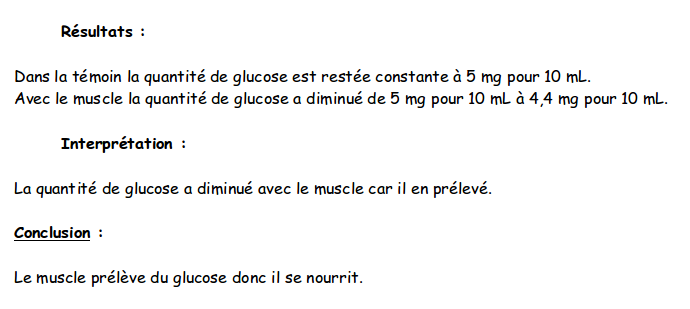

Léo : « Facile ! Nous avons vu que les organes, ou les cellules, ont besoin de glucose et de dioxygène pour produire de l’énergie. Chez les animaux, le dioxygène et le glucose sont prélevés dans le sang. La production d’énergie s’accompagne de la production de déchets qui sont évacués dans le sang chez les animaux. Voilà ! »

Samuel : « Tu n’as pas dit que les déchets sont le dioxyde de carbone et l’eau ! »

Max : « Ce n’est pas grave. Aujourd’hui je vais vous apprendre à construire un schéma. Un schéma permet de résumer tout le chapitre, ou presque, de façon graphique. »

Léo : « Ça va être compliqué ? »

Max : « Si vous comprenez bien, vous verrez que ce n’est pas difficile. Je répète : je vais vous apprendre à le construire. C’est-à-dire à le faire vous-mêmes. Il ne faut pas l’apprendre par cœur mais comprendre comment le faire. »

Samuel et Léo : « Compris monsieur Max ! »

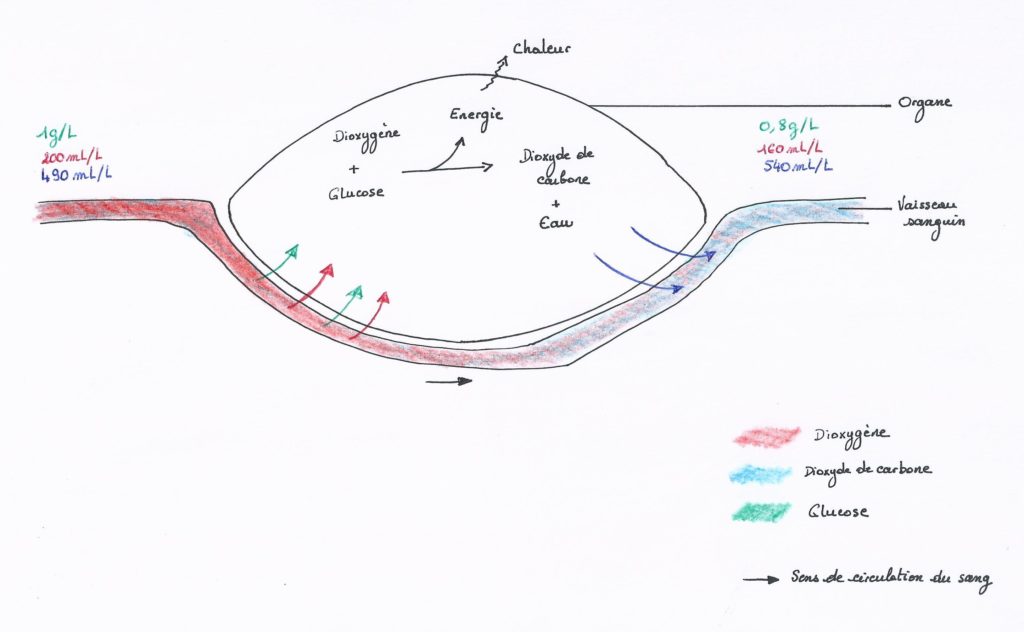

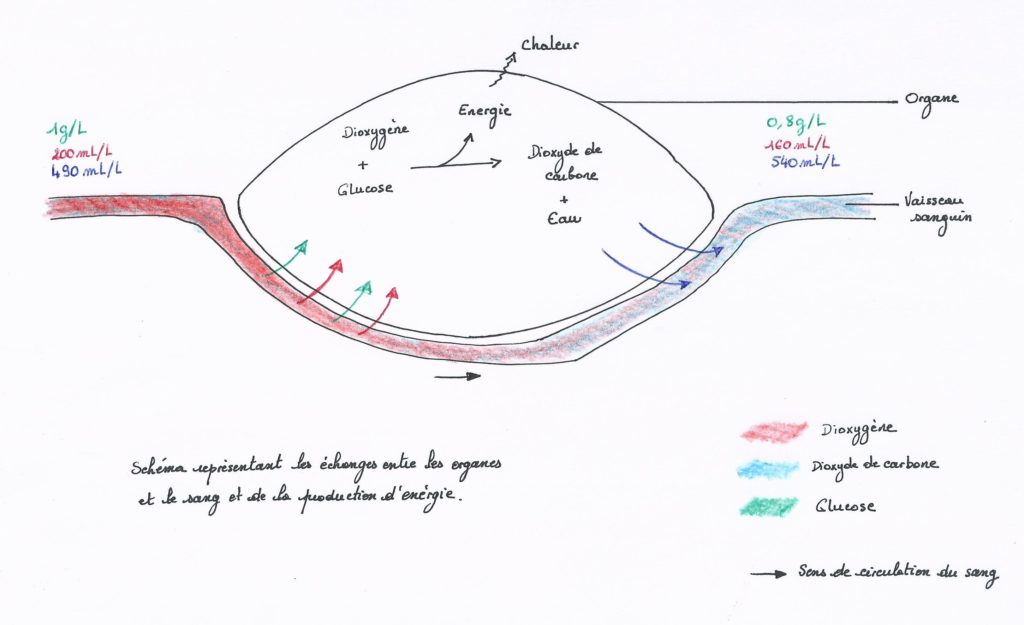

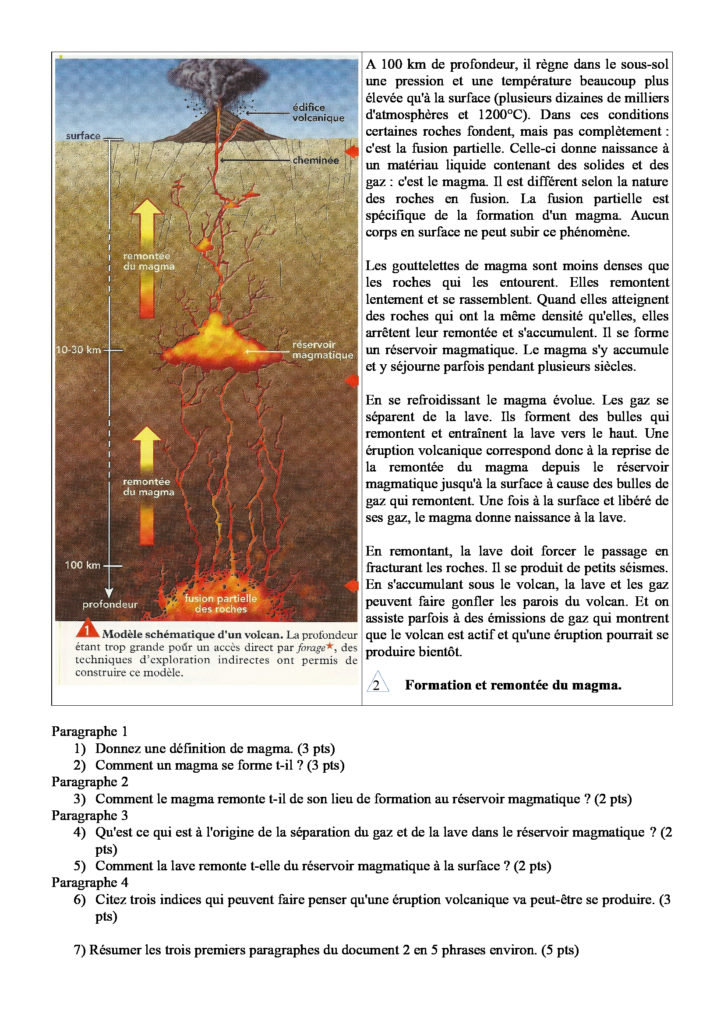

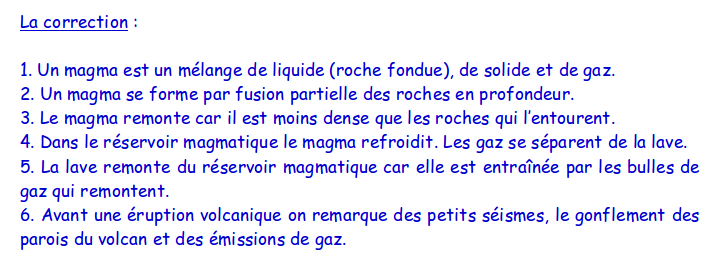

Max : « Pour cela, il faut savoir ce que nous allons faire. Ce schéma va représenter les échanges entre les organes et le sang et la production d’énergie. »

Léo : « Ça va. On connaît tout. »

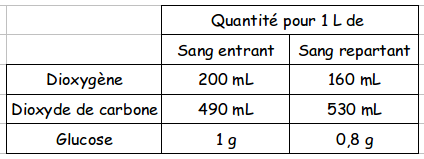

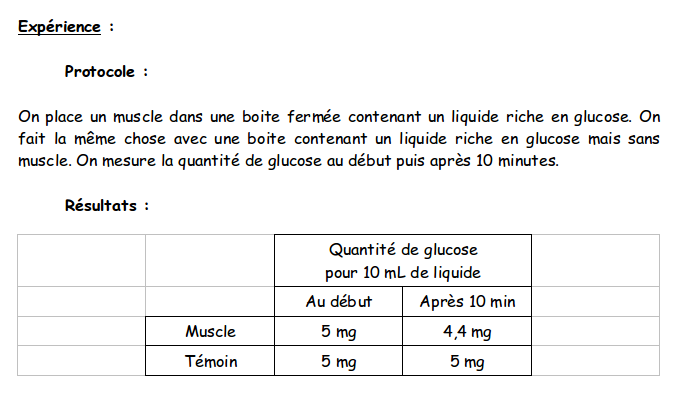

Max : « Nous avons tout vu en effet. Pour construire ce schéma, il faut reprendre le tableau de valeurs que je vous ai donné quand nous avons étudié les échanges entre les organes et le sang. Le voici… »

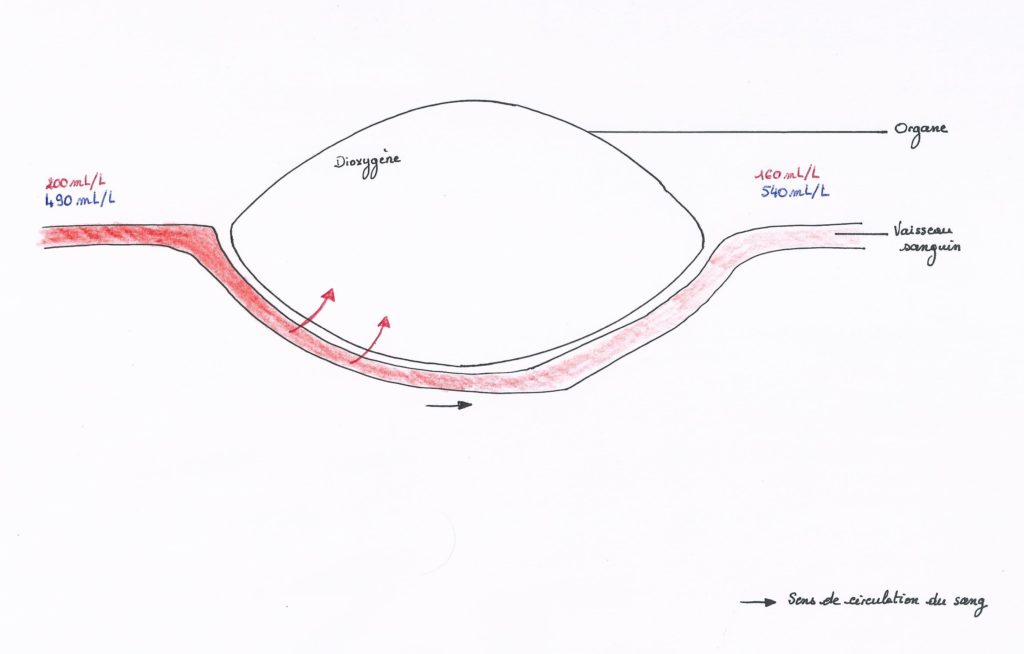

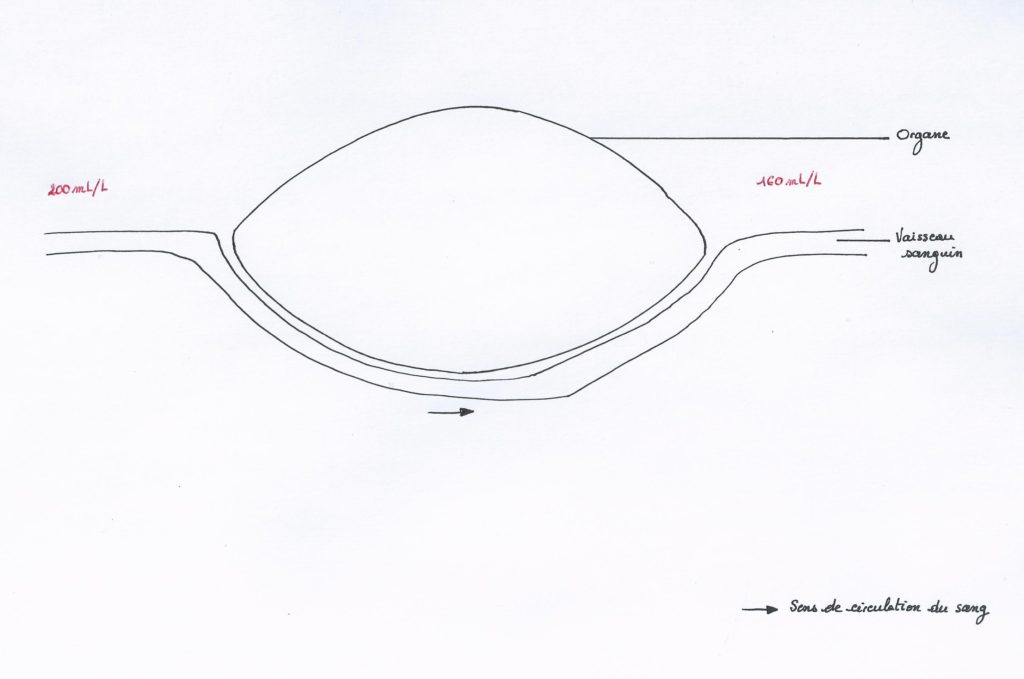

Max : « Inutile de la connaître par cœur ! Bien, nous pouvons commencer. Je rappelle que notre schéma doit montrer les échanges entre les organes et le sang. Je commence par représenter, de façon simplifiée, un organe et un vaisseau sanguin qui y arrive et en repart. Je n’oublie pas de légender sinon personne ne peut comprendre. Voilàààààà… »

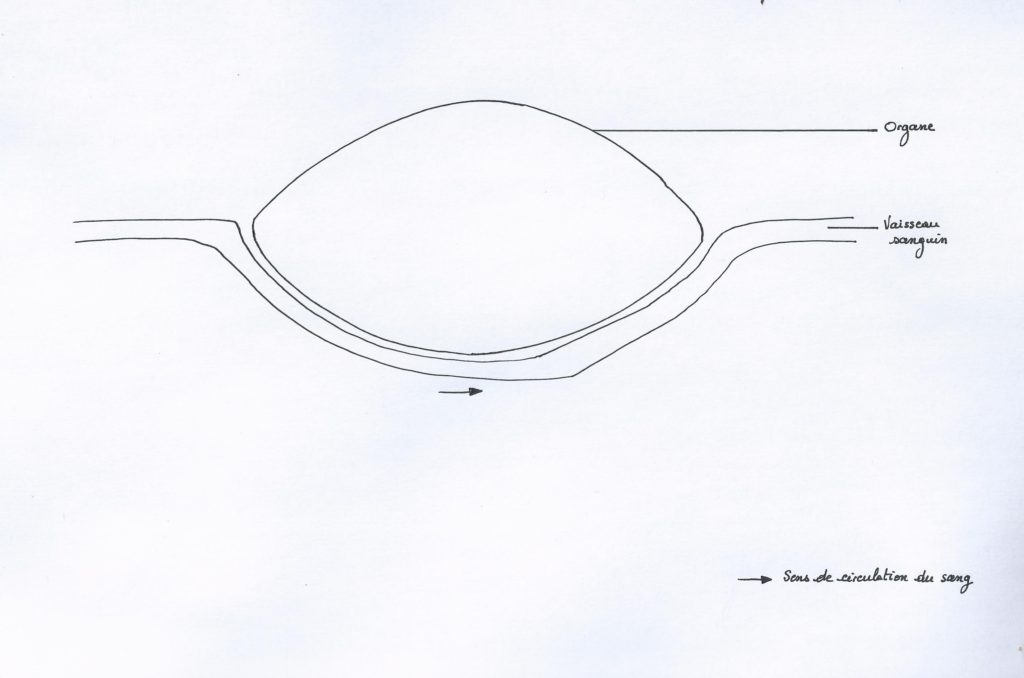

Max : « J’ajoute maintenant les quantités de dioxygène dans le sang arrivant à l’organe (à gauche) et dans le sang repartant de l’organe (à droite)…. »

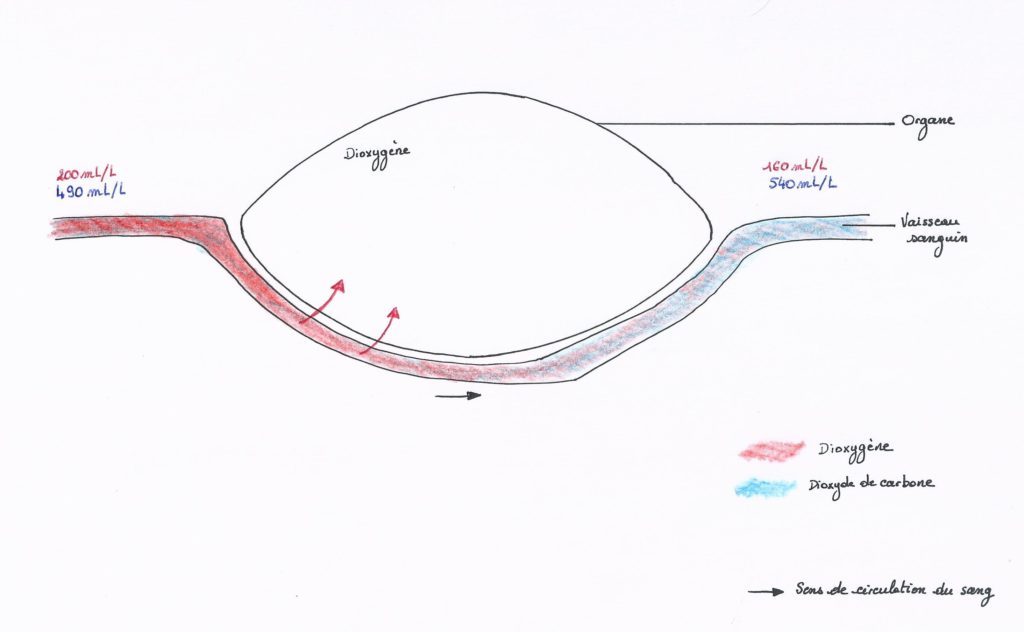

Max : « Pour mieux voir, je vais colorier le sang en rouge. Il y a plus de dioxygène à gauche qu’à droite. Je colorie donc plus à gauche qu’à droite. »

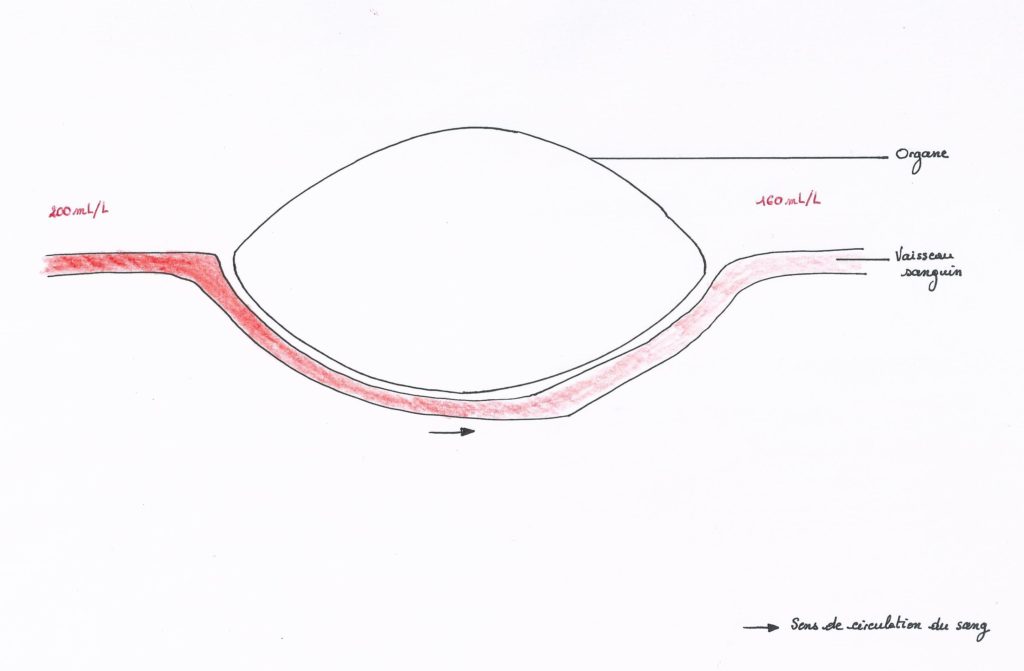

Max : « Comment expliquer ces différences de quantités de dioxygène ? Nous le savons : l’organe a prélevé du dioxygène. Je représente cela par une flèche rouge qui part du sang pour arriver dans l’organe. »

Max : « Vous suivez ? »

Samuel et Léo : « Oui monsieur Max ! »

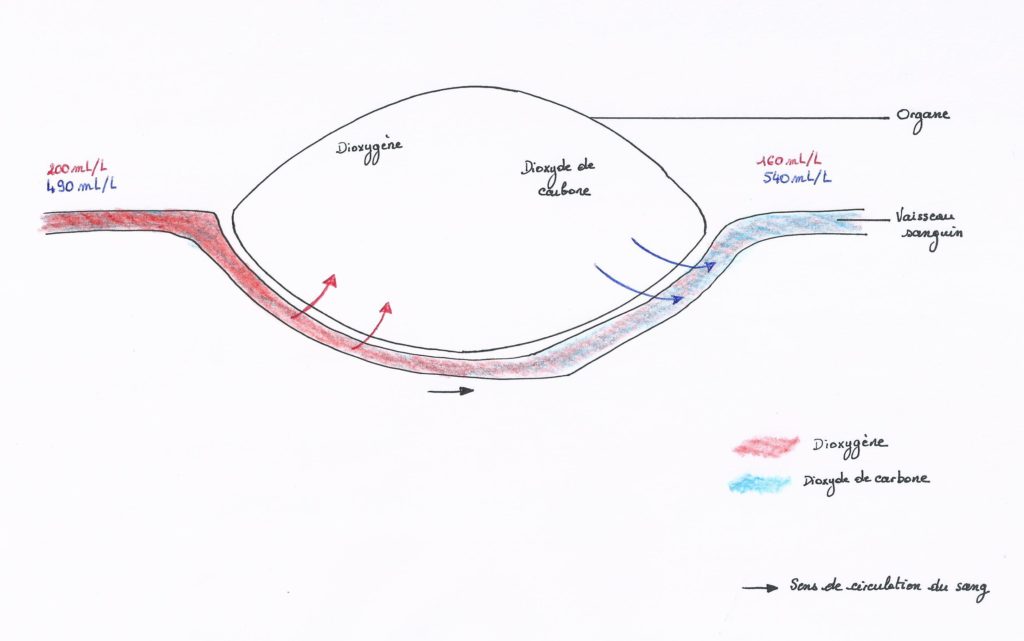

Max : « Alors je continue. Je reporte les quantités de dioxyde de carbone sur le schéma. »

Max : « Et je fais du coloriage. Oups. J’ai oublié de légender le rouge. Je vais l’ajouter maintenant… »

Léo : « Il faut faire une flèche bleue qui part de l’organe et qui va dans le sang ! »

Samuel : « Pour expliquer les différences de quantités de dioxyde de carbone ! »

Max : « C’est ça ! Je le fais ! »

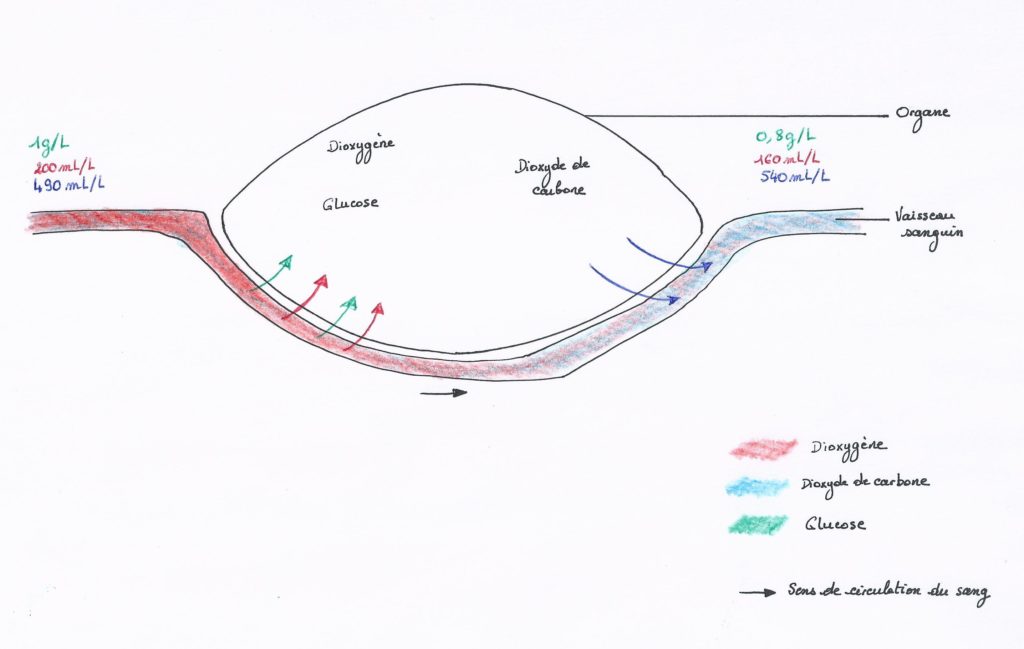

Samuel : « Maintenant, on note les quantités de glucose dans le sang arrivant et dans le sang repartant du muscle ! »

Léo : « On le fait en vert et on n’oublie pas de légender ! »

Max : « Bravo ! Voilà ce que ça donne… »

Léo : « Vous avez déjà fait les flèches ! »

Samuel : « Mais vous n’avez pas colorié ! »

Max : « C’est volontaire. Je vous expliquerai après. Pour le moment, terminons notre schéma. Que savons-nous de plus ? »

Samuel : « Le dioxygène et le glucose réagissent ensemble. Ça donne de l’énergie dont une partie est perdue sous forme de chaleur. »

Léo : « Et il y a production de déchets comme le dioxyde de carbone et l’eau. »

Max : « Nous pouvons représenter cela sur le schéma. Voilà… »

Léo : « Il manque le titre ! »

Max : « Je vous écoute… »

Samuel : « Ce serait… Graphique représentant les échanges entre les organes et le sang et de la production d’énergie. »

Max : « Je l’accepte. Notons cela sur le schéma. »

Max : « Voilà, nous avons terminé notre schéma 🙂 «

Samuel : « C’est pas très difficile. »

Léo : « Il faut prendre son temps et faire attention. »

Samuel : « On devrait y arriver tout seul. »

Max : « Je n’en doute pas. Je vous laisse quelques minutes pour le recopier. Nous écrirons la leçon la prochaine fois. »

Samuel : « Monsieur Max, vous deviez nous expliquer pourquoi on ne colorie pas en vert pour le glucose. »

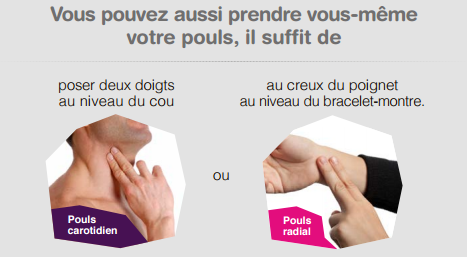

Max : « C’est vrai. Observez bien les vaisseaux sanguins que vous avez au niveau du poignet par exemple. »

Léo : « On voit deux couleurs ! »

Samuel : « Je n’avais jamais remarqué ! »

Léo : « Du rouge violet et du… »

Samuel : « Bleu-vert… »

Max : « Exact. C’est, en partie parce que le sang riche en dioxygène est bien rouge brique alors que le sang plus riche en dioxyde de carbone est un tout petit peu violet. Ce sont, en fait, deux teintes de rouge mais on les distingue réellement. Avec l’épaisseur de ce qu’il y a entre les vaisseaux sanguins et nos yeux les couleurs sont modifiées. C’est la différence de couleur entre le sang riche en dioxygène et le sang riche en dioxyde de carbone qui a poussé les scientifiques à choisir le rouge pour le dioxygène et le bleu pour le dioxyde de carbone. »

Léo : « Je comprends. C’est pas du hasard. Mais pour le glucose ? »

Max : « Le glucose est un sucre. Que se passe-t-il si vous diluez du sucre dans de l’eau. »

Samuel : « On a de l’eau sucrée ! »

Max : « Oui 🙂 Mais encore ? »

Samuel : « La couleur ne change pas. »

Léo : « L’eau reste incolore. D’accord ! Donc on ne colorie pas ! »

Samuel : « Notre sang est sucré ? »

Max : « Un peu. Un gramme par litre environ. Ce qui fait… environ un morceau de sucre pour une bouteille d’eau d’un litre et demi. »

Samuel : « Ce n’est pas très sucré… »

Max : « D’autres questions ? »

Samuel et Léo : « Non monsieur Max ! »

Max : « Alors allez dépenser de l’énergie en récréation ! »

Samuel et Léo : « Au revoir monsieur Max ! »

Max : « Au revoir mes petits ! »