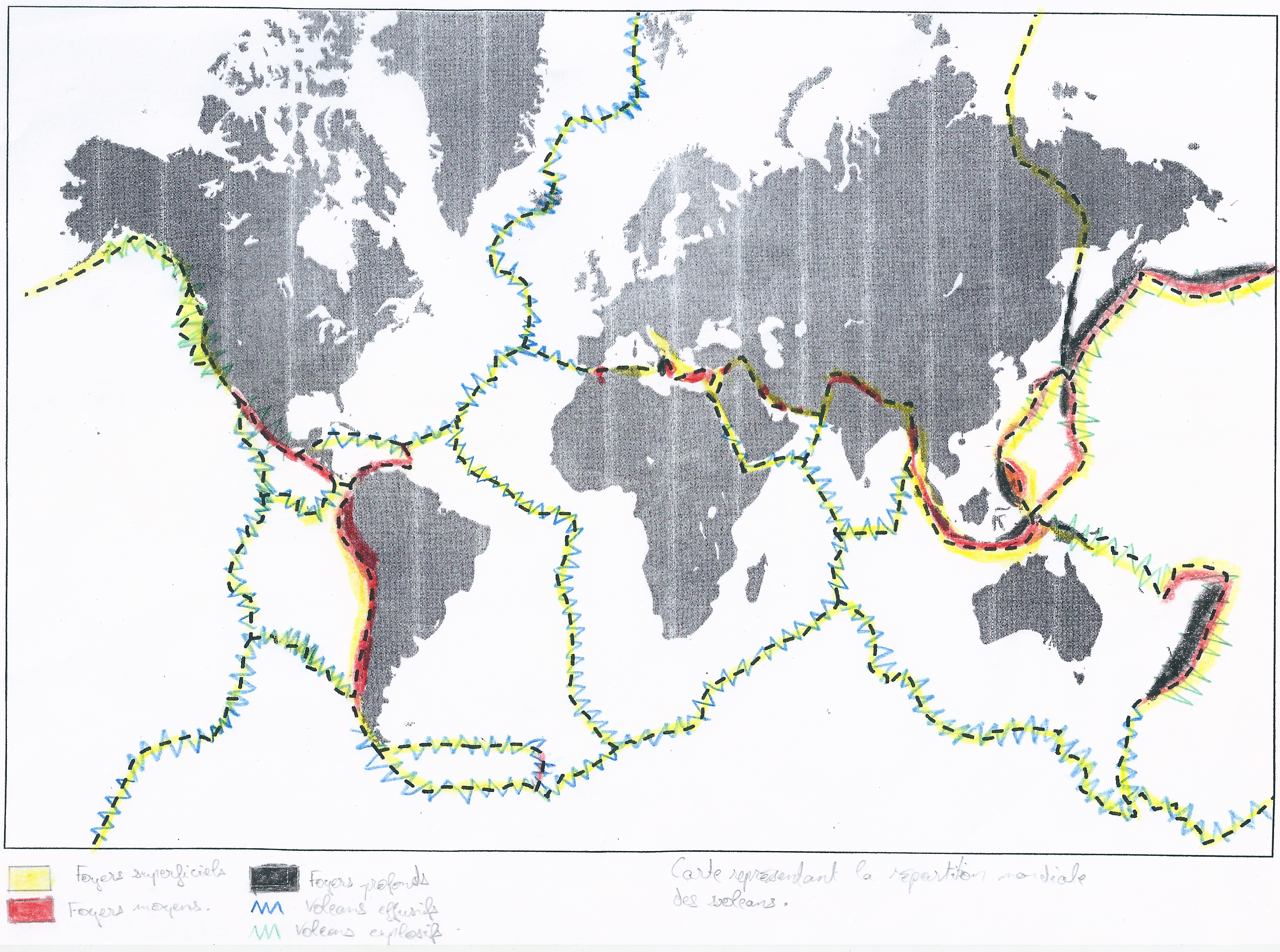

Max : « Nous voici donc dans le complément. Je vous remercie de m’avoir suivi 🙂 «

Léo : « Parlez-nous de la structure de la Terre monsieur Max s’il vous plaît ! »

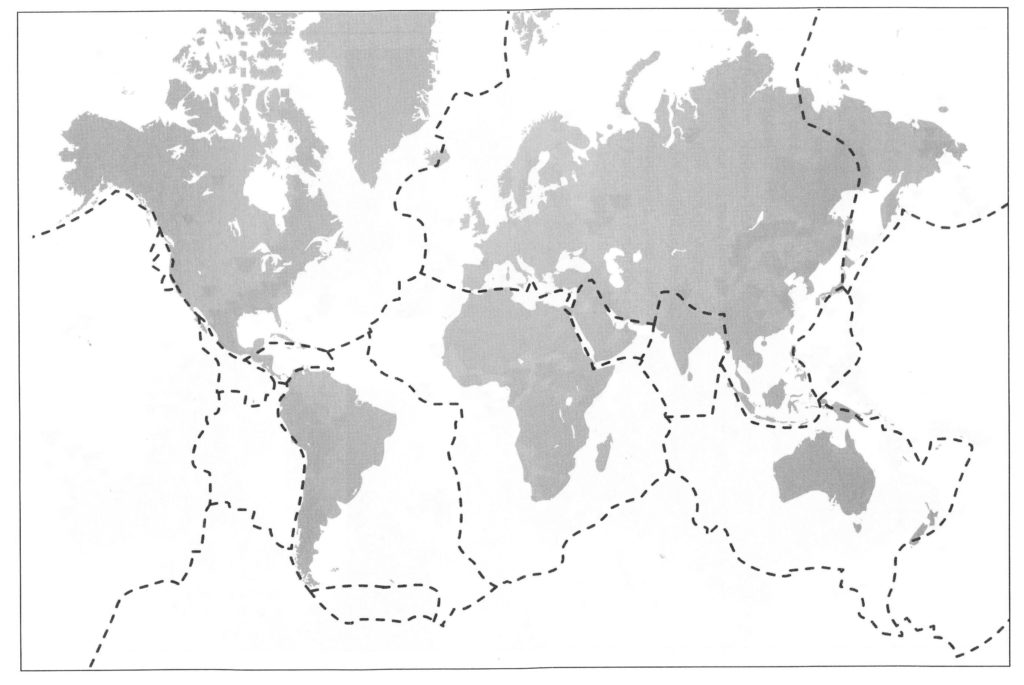

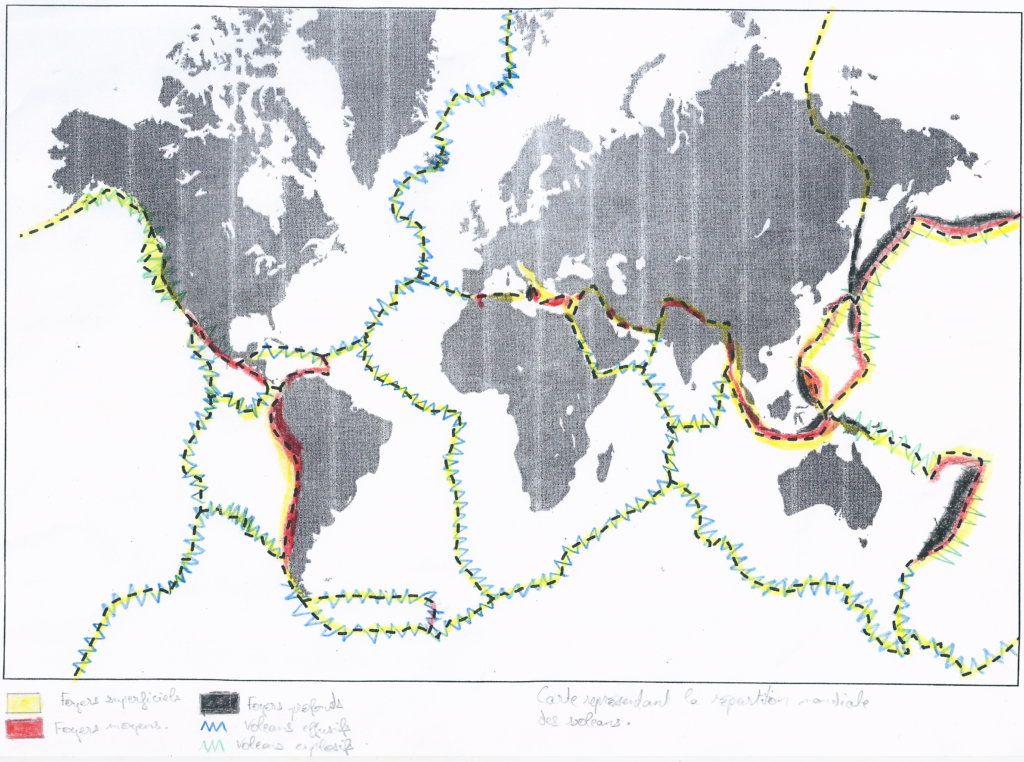

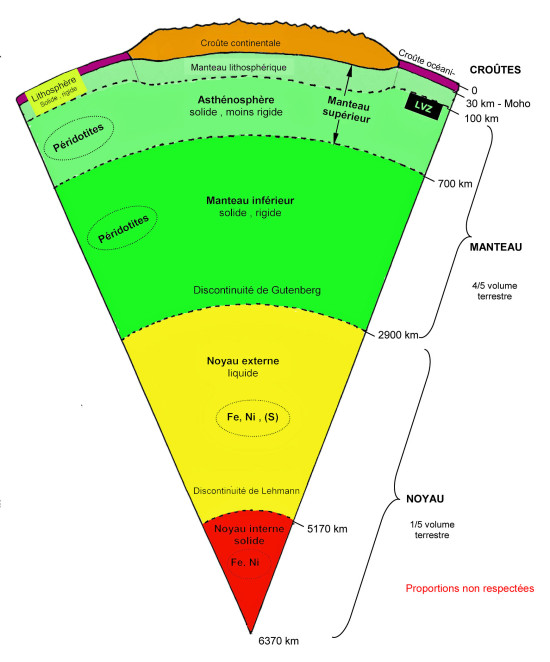

Max : « Commençons par un peu de théorie. Je vais faire bref rassurez-vous. C’est grâce aux ondes sismiques que nous savons que la Terre est constituée de couches concentriques. Quand il y a une surface de discontinuité, les ondes sismiques rebondissent un peu dessus. En enregistrant les ondes sismiques on peut mettre en évidence ces surfaces de discontinuité. »

Léo : « Alors avec les ondes sismiques on pourrait voir les limites entre les pages d’un livre ? »

Max : « C’est une bonne comparaison Léo. Bien, commençons. C’est en 1909 qu’intervient la première découverte. Pour rappel, le sismomètre, qui permet d’enregistrer les ondes sismiques n’a alors que quelques années puisque von Reuber Paschwitz en a créé le premier exemplaire vers 1885. En 1909 le croate Andrija Mohorovicic découvre la première discontinuité. Elle se trouve vers 5 à 10 km de profondeur sous les océans et entre 20 à 90 km sous les continents. Cette discontinuité entre deux couches solides a depuis été appelée discontinuité de Mohorovicic ou plus simplement Moho. Le Moho sépare la croûte de ce qui a été appelé manteau. »

Léo : « Monsieur Max, pourriez-vous nous rappeler le rayon de la Terre s’il vous plaît ? »

MAx : « Bien sûr Léo. Ce rayon est d’environ 6 500 km. »

Samuel : « Elle est toute fine la croûte ! »

Léo : « Surtout la croûte océanique ! 5 km pour 6500 ! Ça fait… environ 0,07% ! Rholala ! Bon, il y a la croûte toute fine qui repose sur le manteau. Et il est profond comment le manteau ? »

Max : « Nous le savons grâce au scientifique allemand Beno Gutenberg. En 1912 il mit en évidence une discontinuité entre le manteau et le noyau externe. Vous vous doutez que cette discontinuité porte son nom depuis. C’est la discontinuité de Gutenberg. On la nomme également interface noyau-manteau ou CMB (core-mantle boundary). »

Léo : « Le noyau externe est liquide ? »

Max : « Eh oui ! C’est grâce à la géologue danoise Inge Lehmann que nous le savons. C’est elle qui, en 1936, découvre une nouvelle discontinuité, la discontinuité de Lehmann. C’est celle qui sépare le noyau externe liquide du noyau interne solide également appelé graine. »

Samuel : « Alors il y a… 1, 2, 3 et 4 couches principales ! Le noyau interne, le noyau externe, le manteau et la croûte. »

Max : « Ce serait trop simple 🙂 Inge Lehmann, toujours elle, a découvert une autre discontinuité, moins nette. Elle se trouve vers le sommet du manteau. Ah ! J’ai oublié de vous dire quelque chose. Les trois discontinuités dont je vous ai parlé ne sont pas de même nature. Le Moho sépare deux milieux solides. Ils diffèrent par la nature des roches. Les continents sont constitués de granite. »

Léo : « Une roche grenue ! On en a déjà vu du granite ! »

Max : « Oui Léo. La croûte océanique est elle, composée de basalte. »

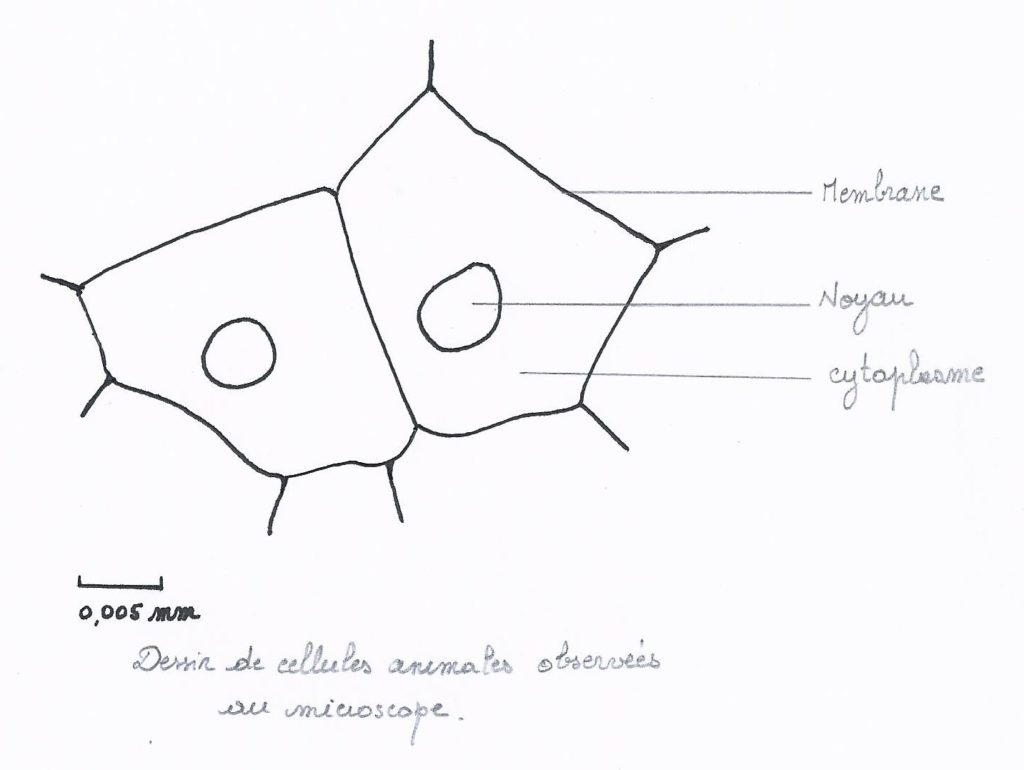

Samuel : « On l’a dessinée et vue au microscope. Il y a un verre, des microlites et des cristaux. On dit qu’elle a une structure microlitique et c’est une roche volcanique. »

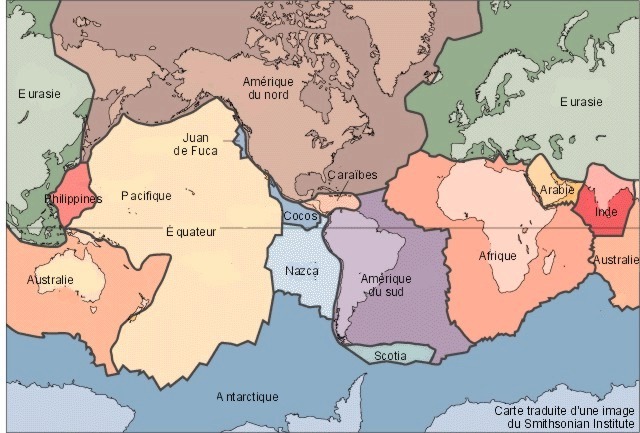

Léo : « Du volcanisme effusif comme au niveau des dorsales ou des points-chauds ! »

Max : « Quel plaisir de vous avoir comme élèves ! Vous vous souvenez de tout ! »

Léo : « C’est parce qu’on étudie, nous ! »

Samuel : « Et qu’on aime bien vos cours ! »

Max : « C’est surtout parce que vous étudiez… Le manteau est constitué de péridotites. »

Léo : « Vous nous avez montré une photographie de péridotite observée au microscope. »

Max : « Oui. Vous ai-je montré un échantillon ? »

Samuel : « Un échantillon du manteau ? Vous avez un échantillon des roches du manteau ? »

Max : « Oui 🙂 Il arrive que le magma basaltique entraîne avec lui des fragments de manteau qui ne se sont pas trop modifiés au passage. Vous voulez voir ? »

Léo : « Un morceau du manteau ? Ben oui ! »

Max : « Alors je vous le montre 🙂 Je vais le chercher… Voilà ! »

|

|

Une enclave de péridotite dans un basalte de point chaud

Une enclave de péridotite dans un basalte de point chaud

Samuel : « Waouh ! Un morceau de manteau ! »

Léo : « On en a de la chance ! C’est pas tout le monde qui voit ça ! »

Samuel : « Merci monsieur Max ! »

Max : « A votre service mes petits. Reprenons. La discontinuité de Gutenberg est plus complexe. Elle sépare deux milieux de compositions ET d’états différents. On passe des péridotites solides à un mélange de fer, nickel et soufre liquide. La discontinuité de Lehmann sépare simplement deux couches d’états différents. On trouve le même mélange de fer, nickel et soufre mais dans le noyau interne, ce mélange est à l’état solide. Vous suivez ? »

Samuel et Léo : « Oui monsieur Max ! »

Max : « Alors revenons à Inge Lehmann. elle découvrit en même temps que la limite au sein du noyau montre une autre limite, moins nette, au sein du manteau supérieur. Cette zone un peu diffuse se caractérise par un ralentissement des ondes sismiques. On parle de LVZ pour Low Velocity Zone. »

Samuel : « Comment on explique le ralentissement des ondes sismiques ? »

Max : « Par une diminution de dureté. Il y a là, au sein du manteau supérieur, une couche légèrement molle qui a été nommée asthénosphère. Au dessus, recoupant en partie le manteau supérieur et la croûte, on trouve la lithosphère. »

Léo : « Ça se complique un peu là… »

Max : « Un schéma pourrait vous aider. Regardez… »

Coupe schématique de la Terre (source AVG)

Coupe schématique de la Terre (source AVG)

Léo : « Je comprends ! C’est dans le manteau supérieur que c’est compliqué. Il y a le manteau asthénosphérique mais on dit seulement asthénosphère. »

Samuel : « Et la lithosphère comprend le manteau lithosphérique et la croûte ! »

Max : « Vous avez compris. Normalement je ne devrais vous parler que de l’asthénosphère et de la lithosphère. »

Samuel : « Et pas du reste ? »

Max : « Ben non. Mais comme vous comprenez tout… Je peux faire un complément dans le complément 🙂 «

Samuel et Léo : « Oh oui ! »

Max : « Il existe une petite couche, appelée D » (on dit D seconde) à la base du manteau. Dans cette couche se trouvent de grandes quantités d’éléments radioactifs. »

Samuel : « Des éléments radioactifs ? Ceux qui se désintègrent en produisant de l’énergie ? »

Max : « Exact ! Tu m’impressionnes Samuel. »

Léo : « Mais s’il y a production d’énergie… Ça chauffe et les roches du dessus fondent ! »

Max : « Exact aussi 🙂 Et tu m’impressionnes tout autant que Samuel. Bon, si vous n’avez pas de questions nous pouvons retourner dans notre article précédent. »

Léo : « Allons-y alors ! »

Andrija Mohorovicic (1857-1936) |

Beno Gutenberg (1889-1960) |

Inge Lehmann (1888-1993) |