|

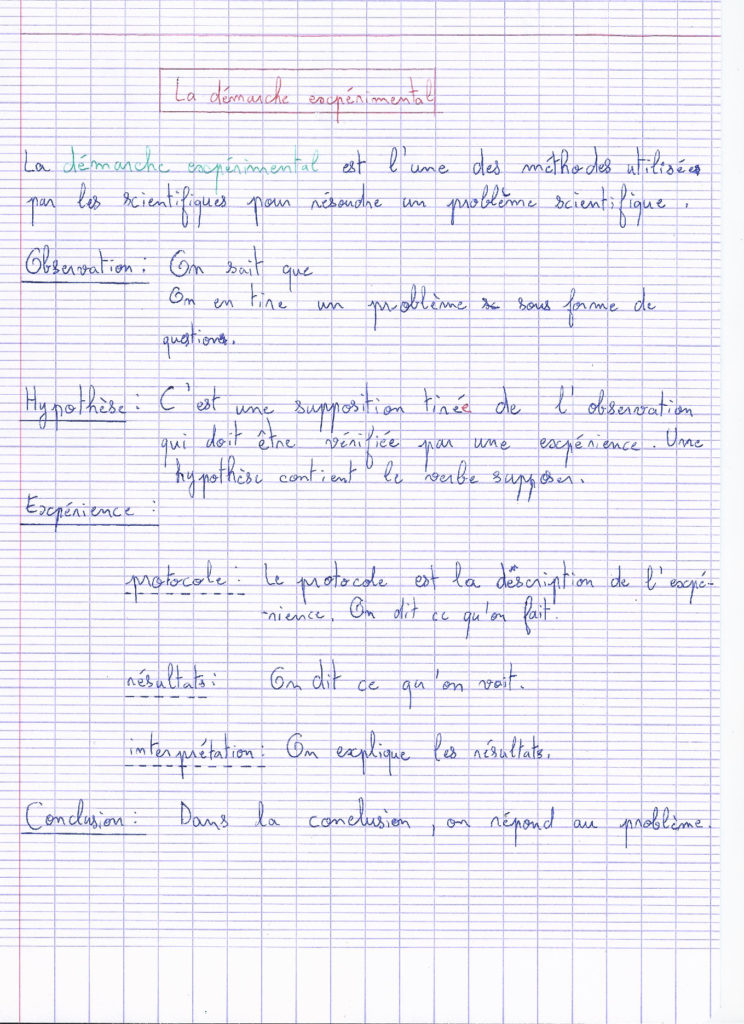

La démarche expérimentale La démarche expérimentale est l’une des méthodes employées par les scientifiques pour résoudre un problème scientifique. Observation : ‘On sait que…’ On en tire un problème sous forme de question. Hypothèse : Une hypothèse est une supposition tirée d’une observation et qui doit être vérifiée par une expérience. Une hypothèse commence par ‘On suppose que…’ Expérience : Protocole : Le protocole est la description de l’expérience. On dit ce qu’on fait. Résultats : On dit ce qu’on voit à la fin. ‘Je vois que…’ Interprétation des résultats : On explique les résultats. ‘J’en déduis que…’ Conclusion : On répond au problème. |

Quelques remarques…

Parfois, le sujet comporte plusieurs étapes de démarche. N’oubliez pas qu’un scientifique n’a pas le protocole ou les résultats sous les yeux lorsqu’il fait l’observation. L’hypothèse tient souvent en une phrase. C’est quelque chose de connu. On le sait déjà.

L’hypothèse est également une phrase simple qui commence par ‘On suppose que…’. C’est une réponse au problème posé qui n’est pas encore sure .

Le protocole décrit l’expérience. Souvent, dans les documents donnés, les résultats sont représentés avec le protocole. Veillez à bien séparer les deux étapes.

On ne donne pas d’explication dans les résultats. On dit simplement ce qu’on voit. Dans les manuels de physique, cette étape est souvent appelée observation, pour montrer qu’on regarde ce qu’il s’est passé. Il n’y a pas de ‘donc’ ou de ‘car dans cette étape.

L’interprétation des résultats doit donner une explication aux résultats. On voit quelque chose parce que…

La conclusion est la réponse au problème. Souvent, on reprend l’hypothèse en enlevant le ‘on suppose que…’. L’hypothèse ayant été vérifiée expérimentalement, on peut maintenant être affirmatif.

Il est impossible de comprendre une démarche expérimentale si on n’en connaît pas les étapes. Il faut donc l’apprendre par cœur.