L’environnement et ses composantes.

Max : « Bonjour à tous. Enlevez vos blousons, asseyez vous et sortez vos affaires. Je vois que vous êtes tous là. Nous pouvons commencer. Quelqu’un pourrait-il nous rappeler ce que nous avons vu lors de la séance précédente ? »

Léo : « Moi ! »

Max : « Léo nous t’écoutons. »

Léo : « Nous allons étudier les sciences de la vie et de la terre. On peut dire biologie et géologie. »

Max : « Bravo Léo. Vous souvenez-vous par quoi nous allons commencer notre année scolaire ? Samuel ? »

Samuel : « Nous allons étudier l’environnement. »

Max : « Oui Samuel. Savez-vous ce qu’est l’environnement ? »

Samuel : « L’environnement c’est tout ce qui nous entoure. »

Max : « Très bien. Avez-vous des exemples d’environnements ? »

Léo : « Il y a le collège, la forêt, la plage, la montagne… »

Samuel : « La ville, les bords des étangs, les marais… »

Max : « Bravo ! Pourriez-vous me dire lesquels nous n’étudierons pas ensemble ? »

Samuel : « Le collège et la ville ! »

Max : « Peux-tu t’expliquer Samuel ? »

Samuel : « Ils ne sont pas naturels. C’est l’Homme qui les a construits. »

Max : « Très bien. Nous étudierons les environnements naturels. »

Léo : « Monsieur Max, comment on distingue les environnements naturels des environnements artificiels s’il vous plaît ? »

Max : « Bonne question Léo. Mais j’y répondrai plus tard. Pour le moment, nous allons nous demander ce qu’on peut trouver dans un environnement. Quel exemple voulez-vous étudier ? »

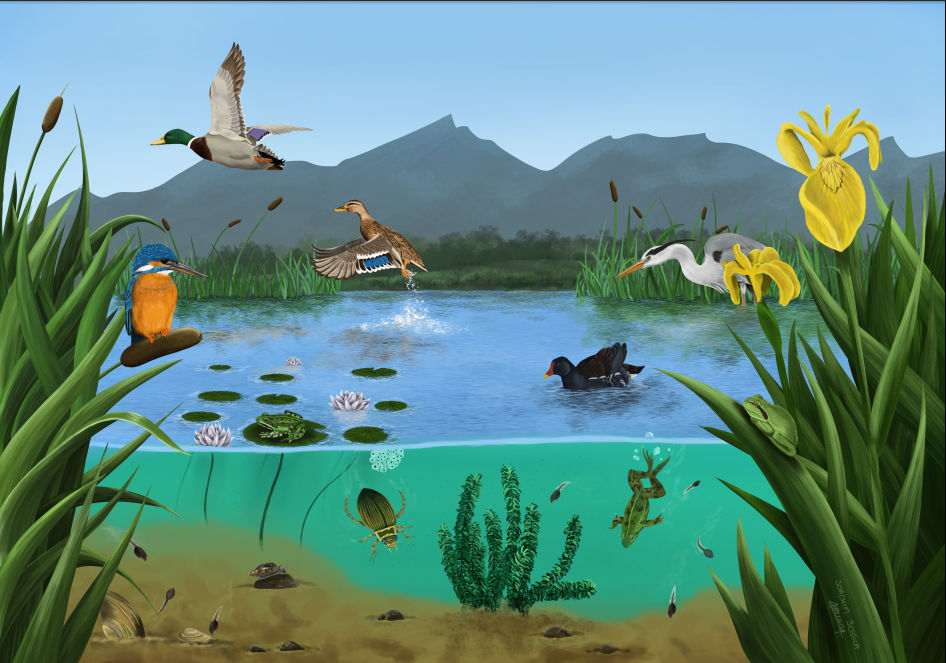

Samuel : « J’aime bien les mares. »

Max : « Alors étudions les mares. Je vais vous distribuer des documents et vous montrer quelques photographies. Ensuite je vous poserai quelques questions… »

Max : « Avez-vous tous le document ? Oui ? Alors je peux vous montrer les photographies. Soyez bien attentifs s’il vous plaît. »

Max : « Maintenant je vous distribue un autre document. Il reprend ce que je vous ai montré. »

Doc 2 Activité composantes de l’environnement

Max : « Dans ce document il y a quelques questions. Je vous laisse les lire. Évidemment je suis à votre disposition si vous avez des questions. »

Léo : « Zutalor ! La sonnerie ! »

Samuel : « On a même pas terminé ! »

Max : « Alors vous finirez ce travail à la maison pour la prochaine fois. Rangez vos affaires et sortez en récréation. »

Léo : « D’accord monsieur Max. »

Samuel : « Au revoir monsieur Max ! »

Max : « Au revoir mes petits 🙂 Travaillez bien 🙂 »