Max : « Bonjour à tous ! Enlevez vos blousons, asseyez vous et sortez vos affaires. Quel plaisir de vous revoir tous les deux 🙂 Commençons pas notre habituel petit rappel. Qui veut le faire ? »

Léo : « Je peux monsieur Max ! »

Samuel : « Moi aussi ! »

Max : » Choix cornélien ! Bien, Samuel ne m’en veut pas si j’interroge d’abord Léo. »

Samuel : « Je ne vous en veux pas monsieur Max. »

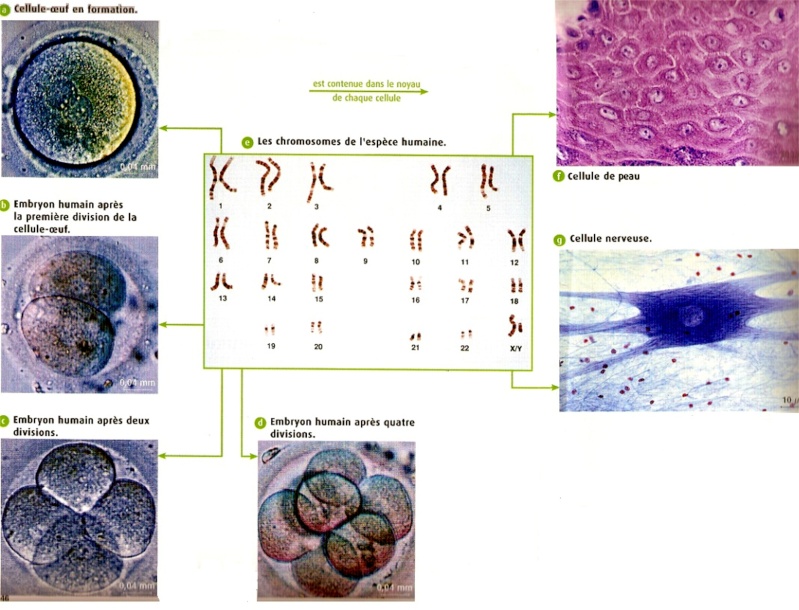

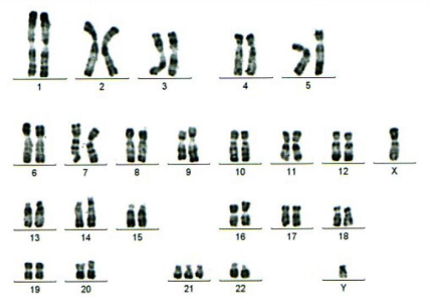

Léo : « Nous avons vu la multiplication cellulaire, également appelée mitose, grâce à laquelle une cellule mère donne naissance à deux cellules filles identiques entre elles. »

Max : « Bravo Léo ! Samuel, pourrais-tu nous rappeler le problème qui se pose lors de la multiplication cellulaire ? »

Samuel : « Bien sûr monsieur Max. Comment une cellule qui possède une quantité d’A.D.N. correspondant à 46 chromosomes peut-elle en transmettre une quantité correspondant à 92 chromosomes ? »

Max : « Excellent problème ! Avez-vous des hypothèses ? »

Léo : « Moi monsieur Max ! On peut supposer que la cellule recopie son A.D.N. avant de se multiplier. Si elle a une quantité double, elle peut transmettre deux quantités simples identiques. »

Samuel : « Oui Léo, mais comment vérifies-tu cette hypothèse ? »

Léo : « Je ne sais pas… »

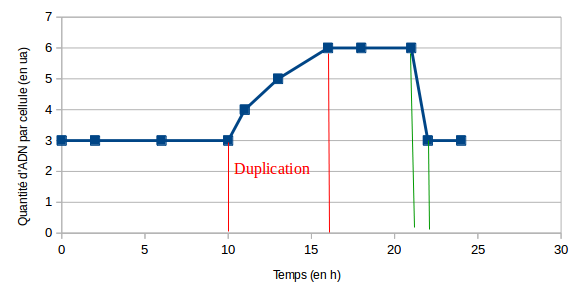

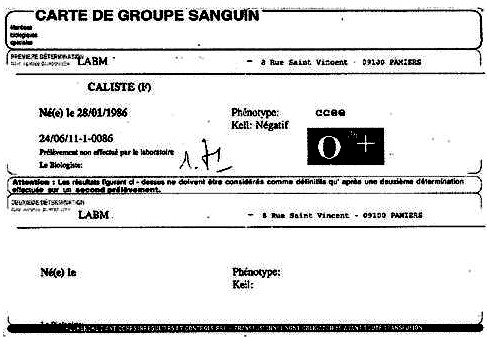

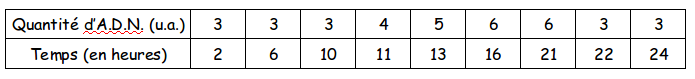

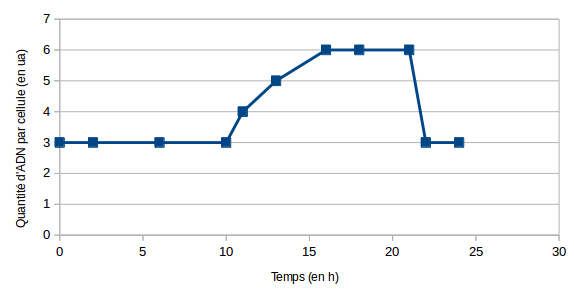

Max : « C’est normal de ne pas réussir à proposer de protocole, Léo. Il existe des techniques permettant de mesurer la quantité d’A.D.N. par cellule dans une population de cellules en multiplication. Dans le tableau ci-dessous se trouvent les valeurs de ces mesures. »

Max : « Pour mieux visualiser ces résultats vous allez construire un graphique. »

Léo : « Bien monsieur Max. »

Samuel : « Monsieur Max, j’ai terminé ! »

Samuel : « Monsieur Max, j’ai terminé ! »

Max : « Montre nous ça… »

Max : « Bravo Samuel ! Léo, je vois que tu as obtenu le même résultat. Bravo à toi aussi ! Nous pouvons passer au commentaire de ce graphique. Mes petits, je vous rappelle que nous avons fait une observation et que nous en avons tiré un problème. Une expérience nous a permis des résultats que je vous ai fournis dans le tableau. Vous avez transformé ce tableau en graphique. Nous allons maintenant les rédiger. »

Léo : « Je peux le faire monsieur Max. Je me souviens de la méthode. »

Max : « Peux-tu nous la rappeler ? »

Léo : « Normalement il faut bien lire les grandeurs représentées sur les axes ainsi que leurs unités. Ensuite il faut donner le titre. Mais nous avons déjà fait cela. Il faut maintenant décrire précisément chacune des parties de la courbe sans oublier d’indiquer das valeurs précises. »

Max : « Bien Léo. Si vous voulez revoir la méthode elle se trouve dans mon blog (ici) Accepterais-tu de laisser Samuel faire le commentaire ? »

Léo : « Bien sûr monsieur Max. Lui aussi à le droit de participer. »

Samuel : « De 0 à 10 heures la quantité d’A.D.N. par cellule reste constante à 3 unités arbitraire. De 10 à 16 heures, la quantité d’A.D.N. par cellule augmente de 3 à 6 unités arbitraires. De 16 à 21 heures, elle diminue de 6 à 3 unités arbitraires puis, ensuite, la quantité d’A.D.N. reste de nouveau constante à 3 unités arbitraires. »

Max : « Très bien ! Tu as pensé à utiliser le bon vocabulaire. Une grandeur peut augmenter, diminuer ou rester constante. Passons à l’interprétation du graphique. Nous pouvons constater que de 10 à 16 heures la quantité d’A.D.N par cellule double. Pendant cette période la cellule fait une copie de son A.D.N. »

Léo : « Nous pouvons maintenant conclure. Puis-je faire la conclusion ? »

Max : « Nous t’écoutons Léo. »

Léo : « Avant de se multiplier, les cellules recopient leur A.D.N. Ainsi, elles possèdent une quantité double et elles peuvent donner une quantité simple à chacune des cellules filles. »

Max : « Parfait ! Nous pouvons noter la leçon. Prenez vos cahiers et notez. »

Max : « Bien, la leçon est terminée. Vous pouvez ranger vos affaires et aller vous détendre en récréation. »