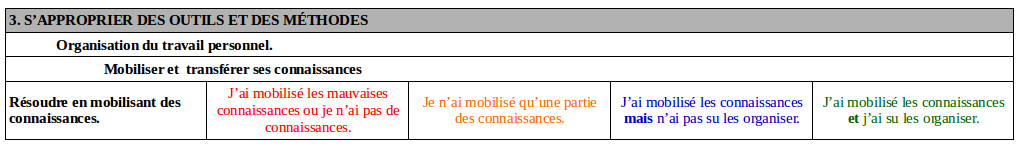

Max : « Bonjour à tous, enlevez vos blousons, asseyez vous et sortez vos affaires. Qui veut faire le petit résumé de début de cours ? »

Samuel : « Moi monsieur Max, je veux bien. »

Max : « Samuel, nous t’écoutons. »

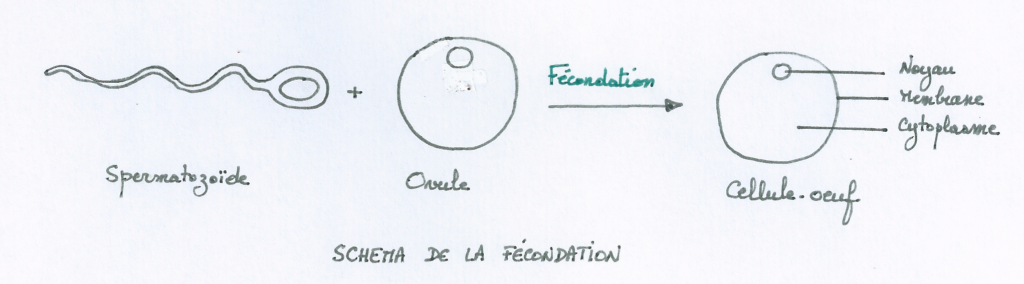

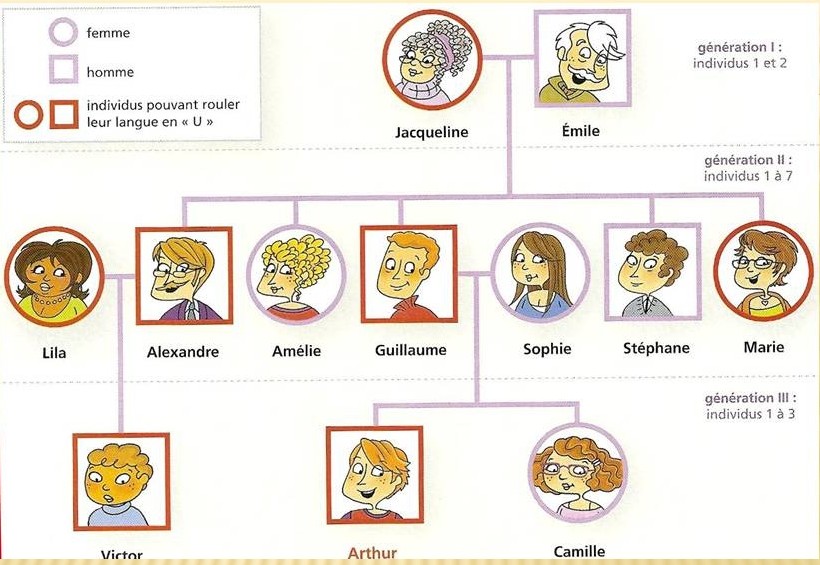

Samuel : « Nous avons vu que tous les individus d’une même espèce ont des caractères physiques communs appelés caractères spécifiques. Mais il peuvent varier, ce qui explique les différences entre individus d’une même espèce. Il y a aussi les caractères héréditaires et les caractères acquis. Nous avons également vu que les caractères héréditaires sont codés dans les cellules sous la forme d’une information génétique. Cette information génétique est localisée dans le noyau des cellules et elle est portée par le filament d’A.D.N. qui peut se condenser en chromosomes. »

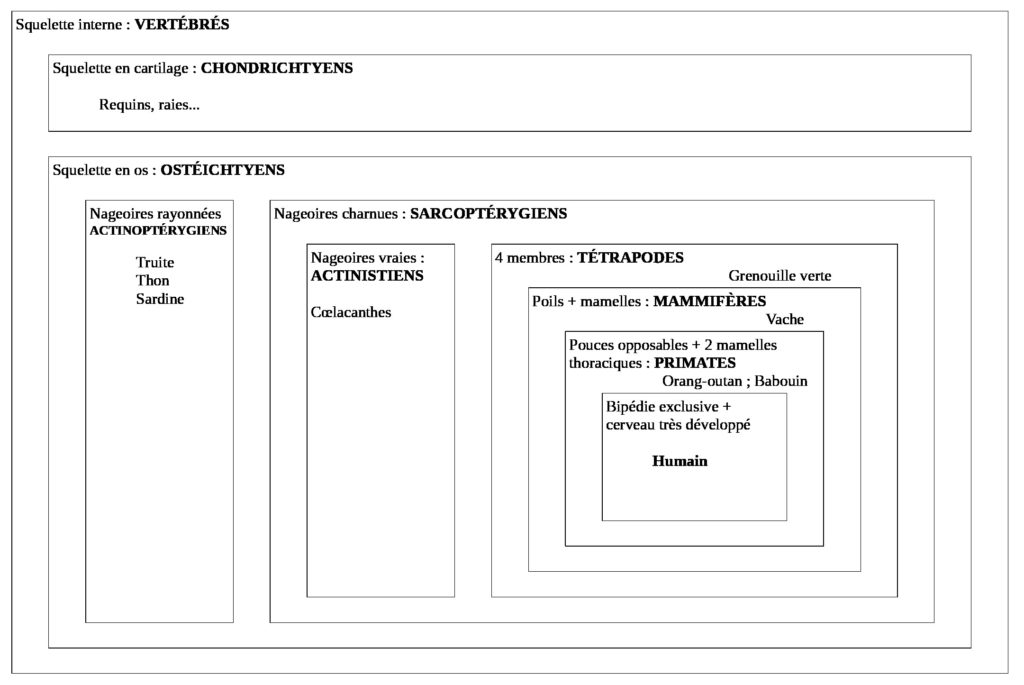

Max : « Très bien Samuel ! »

Léo : « Monsieur Max, Samuel n’a pas donné les définitions de caractères héréditaires et de caractères acquis ! »

Max : « Tu peux nous les rappeler Léo. »

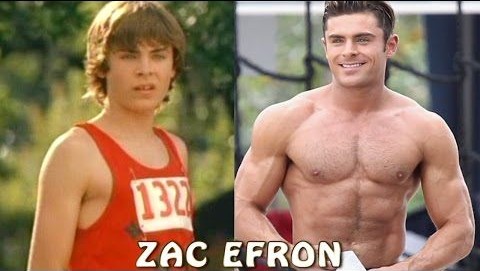

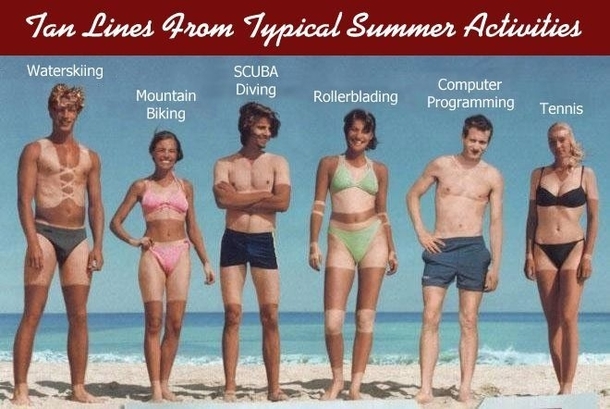

Léo : « Un caractère héréditaire est un caractère physique présent dans presque toutes les générations d’une famille et indépendant de l’environnement. Un caractère acquis est un caractère physique qui peut apparaître au cours de la vie en fonction de l’environnement. Il peut être réversible. »

Max : « Bravo à tous les deux ! Nous pouvons commencer la leçon du jour. »

Samuel : « Monsieur Max, j’ai une question avant ! Je peux la poser ? »

Max : « Bien sûr Samuel. »

Samuel : « Monsieur Max, combien y a-t-il de chromosomes dans une cellule de petitours ? »

Max : « Bonne question Samuel, mais nous n’étudierons pas les petizours. Nous allons nous demander : Combien y a-t-il de chromosomes dans une cellule humaine ? Comment pourrions nous faire pour trouver la réponse à ce problème ? »

Léo : « Monsieur Max, je crois savoir comment faire. Mais je ne sais pas si c’est vraiment possible… »

Max : « Propose Léo, nous verrons bien. »

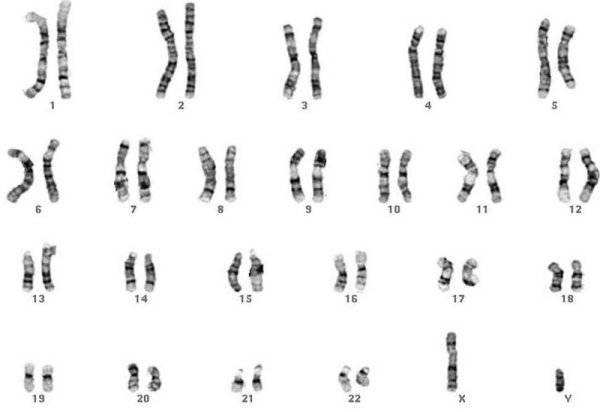

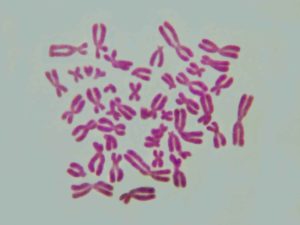

Léo : « Nous avons vu que les chromosomes sont visibles à certains moments de la vie de la cellule. Nous pourrions prendre une cellule à l’un de ces moments et la faire éclater. Ensuite on étalerait le contenu et, grâce à un microscope, on pourrait compter les chromosomes. »

Max : « C’est exactement ça ! Bravo Léo ! Nous obtenons ce genre de document… »

|

|

| Photographie de chromosomes étalés observés au microscope optique après coloration. | Photographie de chromosomes étalés observés au microscope électronique. |

Samuel : « J’en ai compté 46 ! »

Léo : « Et on voit qu’ils n’ont pas tous la même taille ! »

Max : « C’est exact. En étudiant attentivement ces photographies, nous verrions qu’il y a presque toujours 2 chromosomes qui font la même taille. »

Léo : « On pourrait en faire des paires alors ! »

Samuel : « Et nous pourrions ranger ces paires par taille décroissante. Les scientifiques aiment bien ranger, trier ou classer 🙂 «

Max : « C’est vrai Samuel, tu as bien compris les scientifiques. Si nous apparions les chromosomes et que nous rangeons les paires par ordre décroissant de taille nous obtenons un caryotype. »

Léo : « Monsieur Max, qu’est ce qu’un caryotype ? »

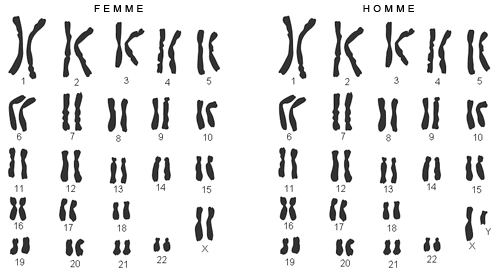

Max : « Un caryotype est une représentation ordonnée des chromosomes d’une cellule. En voici deux… »

Léo : « Monsieur Max, vous n’avez encore pas mis de titre ! »

Max : « Je sais Léo. J’allais vous demander de les donner. Pour réviser la méthode… »

Samuel : « Le titre doit donner la nature du document, indiquer l’objet représenté et préciser si on a utilisé une technique particulière. »

Léo : « Ce sont des photographies de caryotypes réalisés à partir d’une cellule de femme (à gauche) et d’homme (à droite). »

Max : « Très bien Léo ! »

Samuel : « Monsieur Max ! On voit que les caryotypes des hommes et des femmes ne sont pas identiques ! »

Max : « Oui Samuel. Quelles sont les points communs et les différences ? »

Léo : « Il y a 22 paires de chromosomes identiques sur les deux caryotypes. Mais il y a une paire appelée XX chez la femme et un chromosome X et un Y chez l’homme. »

Samuel : « Monsieur Max, l’origine de la différence entre les femmes et les hommes vient de là ? »

Max : « Oui 🙂 Un petit bout de chromosome en moins et vous êtes un homme ! Mais je reviens sur ce qu’a dit Léo. Les deux chromosomes d’une paire ne sont pas identiques. Nous le verrons plus tard. Nous dirons qu’ils sont homologues. «

Léo : « Monsieur Max, toutes les cellules d’un individu ont-elles le même caryotype ? »

Max : « Absolument Léo ! Avez-vous d’autres questions ? »

Samuel : « Pas pour le moment… »

Léo : « Moi non plus. Il faut que j’apprenne la leçon et peut-être qu’après j’aurai des questions. »

Max : « Bien. Alors nous pouvons noter la leçon. »

|

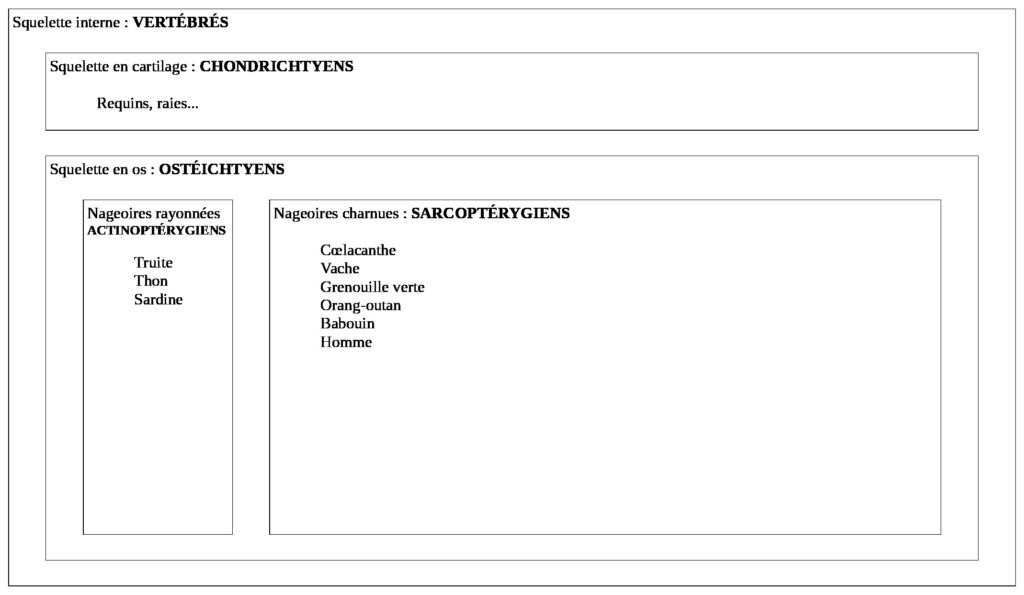

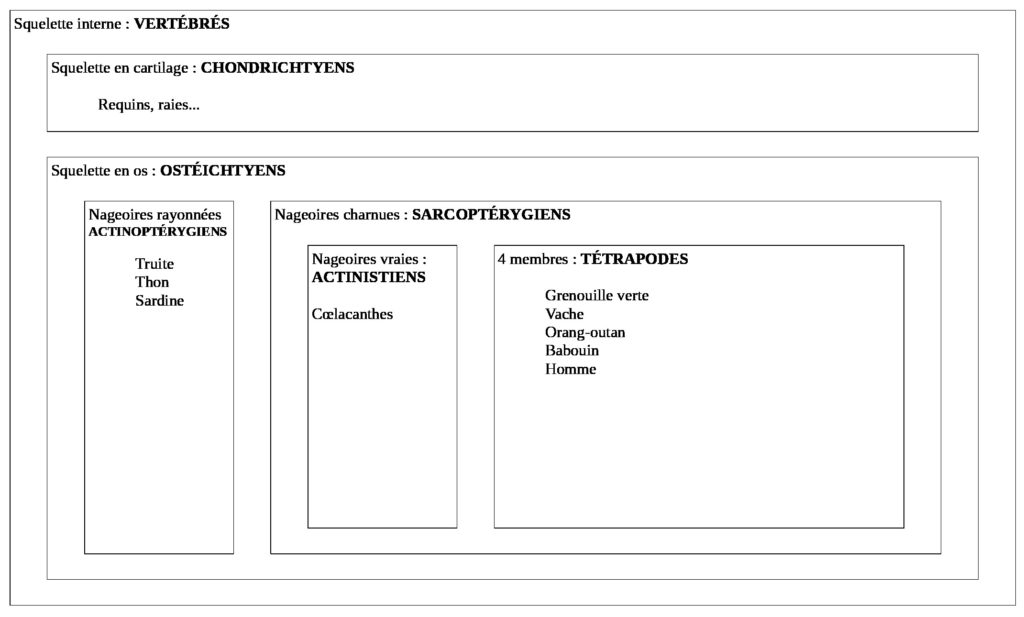

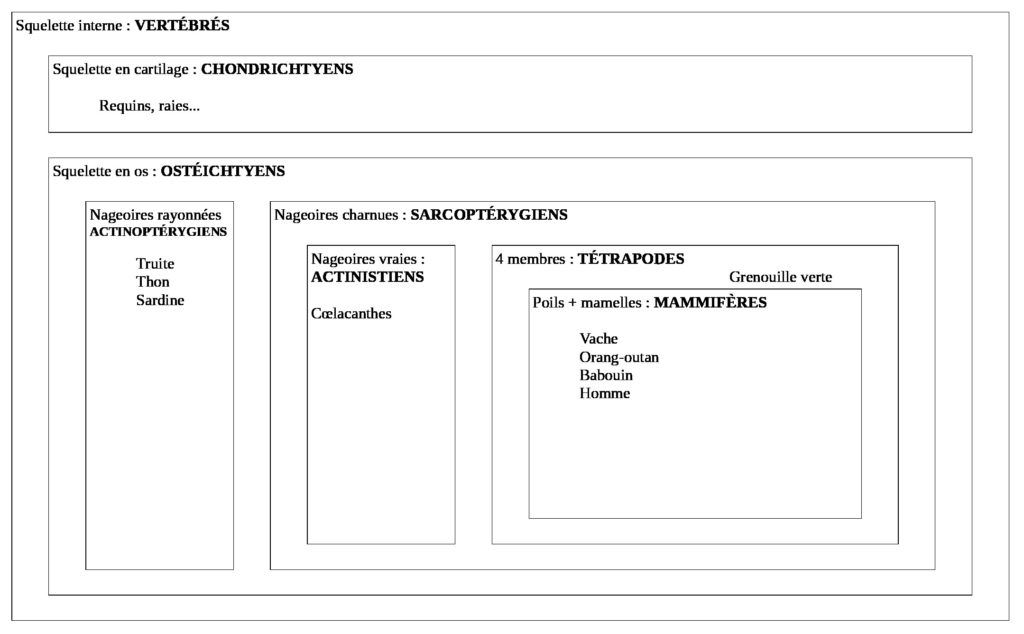

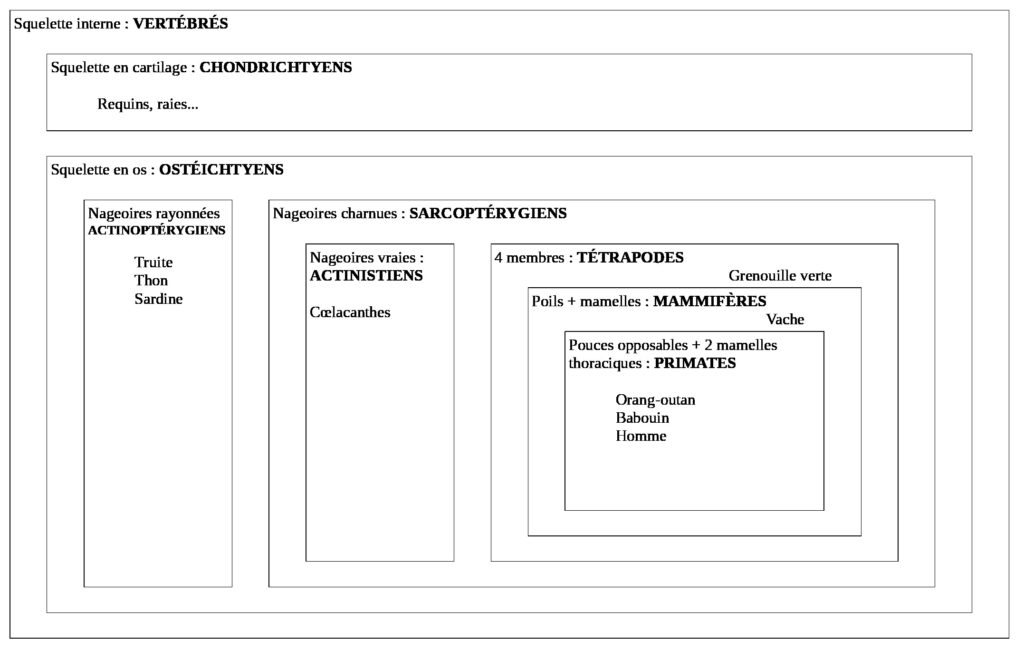

L’ORGANISATION DE L’INFORMATION GÉNÉTIQUE I. LE CARYOTYPE. Pour dénombrer les chromosomes d’une cellule il faut la faire éclater, étaler son contenu, et le photographier. On voit alors 46 chromosomes pour une cellule humaine. Ces chromosomes sont de tailles variables mais on remarque qu’il y en a presque toujours deux de la même taille. Il est donc possible de les associer par paires et de ranger ces paires par ordre décroissant de taille. On obtient alors un caryotype. Un caryotype est une représentation ordonnée des chromosomes d’une cellule. Le caryotype humain montre 46 chromosomes regroupés en : – 22 paires de chromosomes homologues ; – 2 chromosomes sexuels : identiques chez la femme (XX) différents chez l’homme (XY). |

Max : « Des questions ? … Non ? Alors je vais vous montrer comment rédiger les réponses à des questions classiques d’interrogation. »

Ce caryotype est-il celui d’un être humain (justifier votre réponse).

Quel est le sexe de l’individu dont le caryotype vous est présenté sur le document ci-dessous ? (Justifier votre réponse).

On voit 22 paires de chromosomes homologues et deux chromosomes sexuels. C’est donc un caryotype humain.

Les deux chromosomes sont de tailles différentes (XY). C’est donc le caryotype d’un homme.

Max : « Voilà pour aujourd’hui. Apprenez bien vos leçons. Vous pouvez ranger vos affaires. »

Jouer à réaliser un caryotype :

https://svt.pages.ac-besancon.fr/caryotype-college/

Complément :

Le nombre de chromosomes varie selon les espèces. C’est la fougère Ophioglossum reticulatum qui en a le plus avec 1440 chromosomes. Le moustique d’Égypte n’en a que six.