Max : « Bonjour à tous ! Enlevez vos blousons, asseyez-vous et sortez vos affaires. »

Samuel et Léo : « Bonjour monsieur Max ! »

Max : « Mes chers petits 🙂 Samuel, veux tu nous faire un petit rappel s’il te plaît ? »

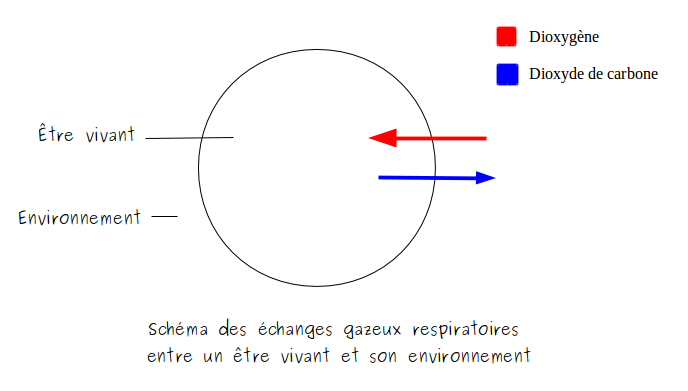

Samuel : « Nous étudions les caractéristiques physiques de l’environnement. Ce sont des grandeurs qui se mesurent avec des appareils et qui s’expriment avec une unité. Par exemple la température se mesure avec un thermomètre et s’exprime en degrés Celsius. »

Max : « Très bien. Léo, peux-tu donner les deux autres exemples ? »

Léo : « Je peux monsieur Max. L’humidité se mesure avec un hygromètre et s’exprime en pourcentage. L’éclairement se mesure avec un luxmètre et s’exprime en Lux. Je peux ajouter que les caractéristiques physiques changent en fonction du temps et du lieu. »

Max : « Je vois que vous avez bien appris et que vous avez compris. Comme d’habitude 🙂 »

Léo : « Monsieur Max, j’ai une question ! »

Max : « Comme souvent. Vous avez souvent des questions et j’apprécie. »

Léo : « Merci monsieur Max. Connaissez-vous les cloportes ? »

Max : « Bien sûr Léo. Pourquoi cette question ? avant que tu répondes, je vous montre une courte vidéo de cloportes dans leur milieu de vie… »

Vidéo : Les cloportes dans leur milieu de vie

Max : « Pourquoi cette question Léo ? »

Léo : « Je les observe toujours dans des endroits sombres et humides. C’est par hasard ? »

Max : « Qu’en pensez-vous ? »

Samuel : « Moi je pense que ce n’est pas pas hasard. Je pense qu’ils recherchent l’humidité et l’obscurité. »

Léo : « Tu penses mais tu n’est pas sûr ! »

Max : « C’est comme cela en science Léo. Tu as posé une question. Samuel propose une réponse. Savez-vous comment s’appelle une réponse dont on est pas sûrs et qu’il va falloir vérifier ? »

Samuel : « Ne serait-ce pas ce qu’on appelle une hypothèse ? »

Max : « Si Samuel. »

Samuel : « Alors j’ai fait une hypothèse moi ? »

Max : « A vrai dire, tu en as même fait deux 🙂 »

Samuel : « Comment allons-nous faire pour les vérifier ? »

Léo : « Je sais ! Nous allons faire des expériences ! »

Max : « Oui Léo. Que me proposez-vous ? »

Samuel : « Il faudrait leur laisser le choix entre un endroit sombre et un endroit éclairé. »

Léo : « On fait comme une grande boite. D’un côté, on laisse à la lumière et l’autre côté on met un couvercle comme ça l’éclairement sera faible. »

Max : « Vous venez de proposer un protocole. Que prévoit notre hypothèse ? »

Léo : « Si notre hypothèse est juste alors les cloportes iront du côté sombre. »

Max : « C’est exact 🙂 Ce que tu as dit Léo s’appelle la conséquence prévisible de l’hypothèse. Nous pourrions mettre en œuvre ce protocole mais je n’ai pas le matériel sous la patte. Regardons plutôt une courte vidéo. »

Max : « Léo, nous avons étudié les caractéristiques physiques de l’environnement il me semble ! »

Léo : « Oui, pardon monsieur Max. Sous le bois l’éclairement est faible. »

Samuel : « Et l’humidité est élevée ! » Léo : « Peut-être que les cloportes aiment quand l’éclairement est faible et que l’humidité est élevée ! »

Max : « Êtes-vous sûrs de ce que vient de dire Léo ? » Samuel : « Je pense comme lui mais je ne suis pas sûr. » Max : « Ce que vient de faire Léo c’est formuler une hypothèse. »

Léo : « Il faudrait vérifier, pour être sûrs ! »

Samuel : « En sciences il faut faire des expériences ! Si on faisait une expérience ? »

Max : « Bonne idée ! Mais à quoi ressemblerait cette expérience ? »

Samuel : « Mmmmm… On pourrait laisser le choix à un cloporte entre un endroit éclairé et un endroit sombre. Et puis on regarderait où il va. Si Léo a bon il devrait aller vers l’endroit sombre ! »

Léo : « Et on pourrait faire pareil avec un endroit humide et un endroit sec. Si le cloporte va vers le côté humide c’est qu’il aime l’humidité. »

Samuel : « et puis la température ! On fait un endroit à… Je sais pas moi : 20°C et puis un autre à 8°C et on regarde où il va ! »

Max : « Bravo mes petits ! Vous venez de donner trois protocoles ! Ce sont les descriptions de 3 expériences différentes. J’ai justement un petit logiciel… Voici le lien vers l’expérience qui permet de savoir si le cloporte recherche l’humidité ou non… »

Première expérience

Léo : « Rholala ! Quand on assèche un compartiment, les cloportes vont tout de suite dans l’autre ! »

Samuel : « Alors que dans le témoin ils se promènent tranquillement un peu partout ! »

Max : « Vous venez de formuler les résultats de la première expérience. Comment expliquez-vous ces résultats ? »

Léo : « Ben… On peut dire que les cloportes recherchent l’humidité. »

Max : « Très bien Léo ! Tu viens d’interpréter les résultats. Revenons à la question que tu avais posée au départ, Léo. »

Léo : « Je ne me souviens plus exactement de ma question. Mais c’était… Comment les animaux se répartissent-ils dans l’environnement ? »

Max : « Et avez-vous la réponse maintenant ? »

Samuel : « Ouiiiii ! On sait maintenant que les animaux se répartissent dans l’environnement en fonction des caractéristiques physiques ! »

Max : « Samuel, tu viens de formuler la conclusion de notre expérience. Quelle séance ! Vous avez découvert deux choses très importantes. La première est que les êtres vivants se répartissent dans l’environnement en fonction des caractéristiques physiques. La seconde est une méthode que nous allons beaucoup utiliser. Il s’agit de la démarche expérimentale. Je vous conseille d’aller lire l’article que j’ai déjà écrit à ce sujet : La démarche expérimentale. Pour le moment, notons la leçon. »

|

IV. LA RÉPARTITION DES ÊTRES VIVANTS DANS L’ENVIRONNEMENT.

Les êtres vivants ne sont pas répartis au hasard dans l’environnement. Ils se répartissent en fonction des caractéristiques physiques de l’environnement.

Certains êtres vivants recherchent l’humidité (cloportes, mousses, limaces…) D’autres s’exposent au soleil (gendarmes, lézards des murailles…)

Les animaux se répartissent également dans l’environnement en fonction de leurs besoins en nourriture.

Un animal diurne est un animal actif le jour.

Un animal nocturne est un animal actif la nuit.

|

Max : « Vous avez bien travaillé aujourd’hui. Si vous voulez, vous pourrez continuer à expérimenter pour trouver les préférences du cloporte. Je vous donne les liens vers les deux autres expériences. Et deux petites questions. Vous pourrez me donner vos réponses dans les commentaires. N’oubliez pas de laisser votre prénom et votre classe 🙂 Allez, dehors mes petits ! »

Samuel et Léo : « Au revoir monsieur Max ! »

Max : « Au revoir. Et n’oubliez pas de bien revoir vos leçons. »

Expérience 2

Les cloportes préfèrent-ils une température élevée ou une température basse ?

Expérience 3

Les cloportes recherchent-ils l’obscurité ou un éclairement important ?

Une petite vidéo avec des expériences

Séance suivante