Max : « Bonjour à tous ! Enlevez vos blousons, asseyez vous et sortez vos affaires. »

Samuel et Léo : « Bonjour monsieur Max ! »

Max : « Bonjour mes petits ! Commençons par un petit rappel. Qui peut me dire de quoi les organes ont besoin pour fonctionner ? »

Samuel et Léo : « Moi ! Moi ! »

Max : » 🙂 Commençons par Samuel. »

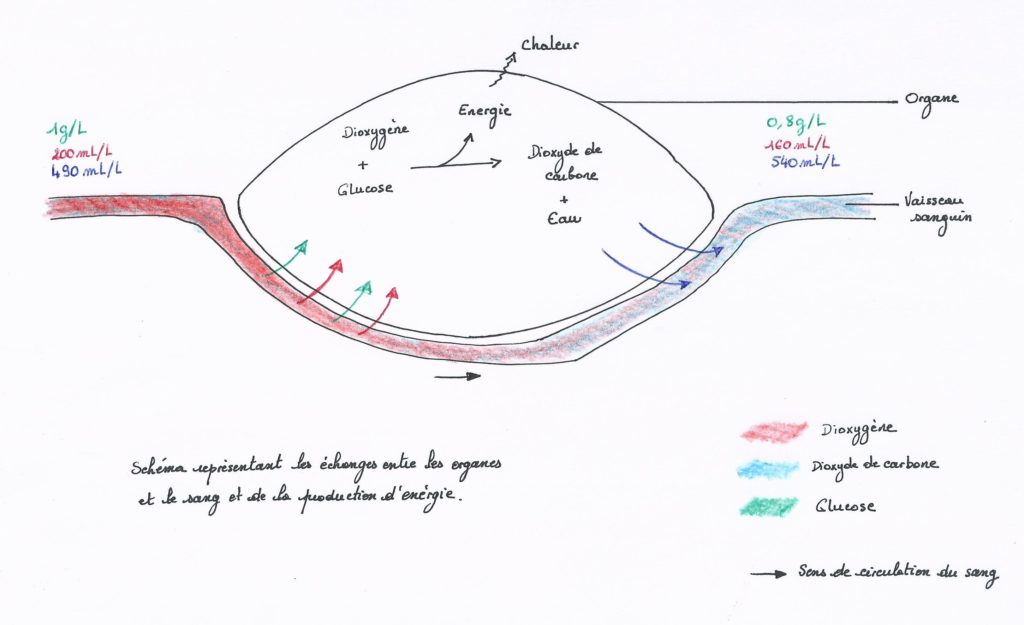

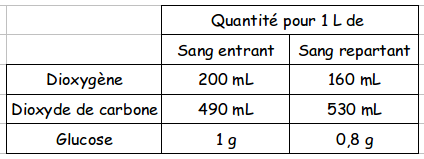

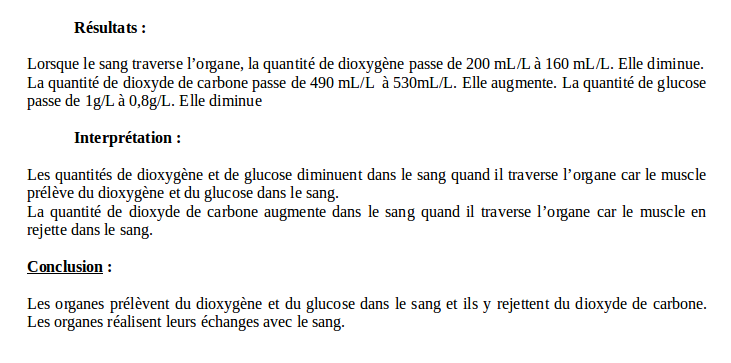

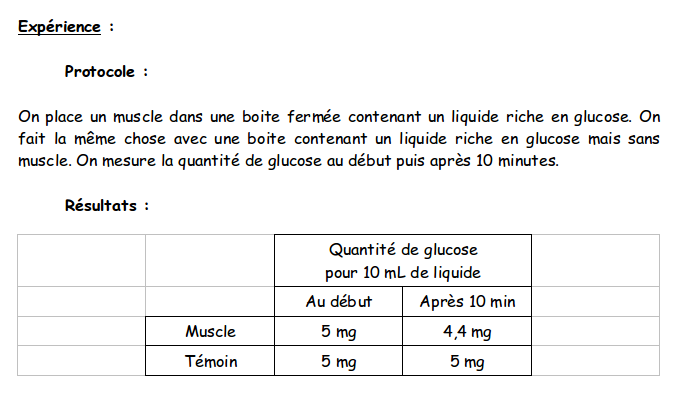

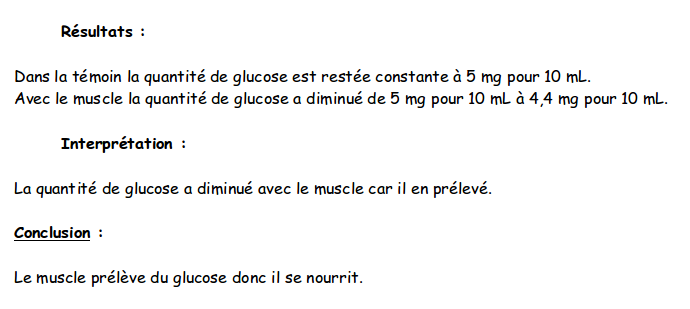

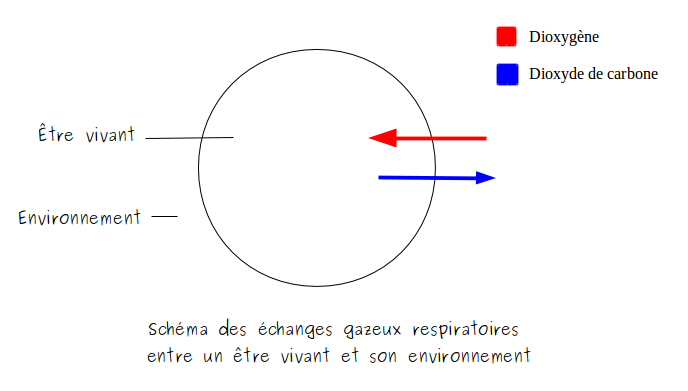

Samuel : « Les organes ont besoin de dioxygène et de glucose qu’ils prélèvent dans le sang. Avec le dioxygène et le glucose les organes produisent de l’énergie. La production d’énergie s’accompagne de la production de déchets comme le dioxyde de carbone et l’eau qui doivent être rejetés dans le sang. »

Max : « Très bien Samuel. »

Léo : « Monsieur Max, quand le sang est passé par un organe, il contient moins de dioxygène et de glucose qu’avant son arrivée. Comment il fait, le sang, pour se recharger en dioxygène et en glucose ? »

Samuel : « Et pour se débarrasser de ses déchets ? »

Max : « Excellentes questions ! Pour y répondre nous allons entamer une série de chapitres. Nous verrons d’abord comment le sang est réapprovisionné en glucose. Puis, rapidement, comment il est réapprovisionné en dioxygène. Ensuite nous verrons comment les déchets sont évacués du corps. »

Léo : « Tout ça ! »

Max : « Et la circulation sanguine 🙂 Puis, nous verrons ce qu’il se passe chez les végétaux. Commençons par l’apport de glucose ou de nutriments. Léo, peux-tu nous rappeler ce qu’est un nutriment ? »

Léo : « Je peux 🙂 Un nutriment est une substance provenant des aliments qui est directement utilisable par les cellules. »

Max : « D’après vous, d’où viennent les nutriments ? »

Samuel : « C’est dans la définition ! Les nutriments viennent des aliments ! Pour avoir des nutriments comme le glucose il faut se nourrir ! »

Léo : « Sinon on a plus d’énergie et on fait l’hypoglycémie ! »

Max : « Exact. Je tiens à préciser que nous allons étudier la fonction de nutrition chez les animaux qui ont une bouche et un anus. »

Samuel : « Il y a des animaux qui n’ont ni bouche ni anus ? »

Max : « Il y en a 🙂 Parfois il n’y a qu’un seul orifice, parfois il n’y en a aucun. »

Léo : « Ben oui ! Les éponges par exemple ! Ce sont des animaux qui ont ni bouche ni anus ! »

Samuel : « Les coraux aussi ! »

Max : « Et il y en a d’autres… Nous verrons cela en faisant une classification sous forme de groupes emboîtés des animaux sans bouche ni anus. Pour le moment revenons à nos animaux ayant bouche et anus. Que pouvez-vous me dire sur la nutrition ? »

Léo : « Tous les animaux ne mangent pas la même chose ! Nous avons vu l’an dernier les phytophages, les zoophages et les omnivores ! »

Max : « Oui, et vous reverrez les définitions pour la prochaine fois 🙂 (C’est ici pour réviser.) Quoi d’autre ? »

Samuel : « Beaucoup d’animaux ont des dents ! »

Léo : « Pas les oiseaux ! Les oiseaux ont des becs sans dents ! »

Max : « Nous allons étudier la denture et peut-être les becs. »

Léo : « D’abord, on mâche puis on avale les aliments. Ensuite je ne sais pas bien par où ça passe. On digère et puis… »

Max : « Et puis ? »

Léo : « Je ne sais pas comment dire… Après on fait caca. »

Max : » Nous dirons que l’on défèque 🙂 Si je résume ce que vous m’avez dit ça donne : des aliments entrent par la bouche puis ils sont digérés. Plus tard, des excréments sortent par l’anus. Quelles sont les questions que cette simple phrase soulève ? »

Samuel : « Des aliments entrent par la bouche et des excréments sortent par l’anus… Par où ça passe entre la bouche et l’anus ? »

Max : « Oui Samuel. Bonne question. »

Léo : « Des aliments et des excréments c’est pas pareil. Quelles sont les transformations que subissent les aliments ? »

Max : « Très bonne question également ! »

Léo : « Et puis si on mange et qu’on digère c’est pas seulement pour transformer les aliments en excréments. On doit bien garder quelque chose… »

Samuel : « Ben oui ! On garde les nutriments ! On peut se demander comment ils font pour passer dans le sang ! »

Max : « Bravo ! Vous êtes de bons petits scientifiques ! Vous posez les bonnes questions sans prétendre tout savoir ! C’est très bien. Nous pouvons donc notre l’introduction de notre chapitre. Prenez vos cahiers… »

|

LA NUTRITION DES ANIMAUX Chez les animaux qui ont une bouche et un anus, les aliments sont prélevés par la bouche qui, souvent possède des dents. Puis ils sont avalés et transformés. Plus tard, des excréments sont évacués par l’anus. On dit qu’ils sont déféqués. |

Max : « Avez-vous des questions ? »

Léo : « Ben non. Le chapitre va y répondre 🙂 «

Max : « C’est juste Léo. Alors vous pouvez ranger vos affaires et aller dépenser de l’énergie en récréation ! »

Samuel et Léo : « Au revoir monsieur Max ! »

Max : « Au revoir mes petits ! »