DES CARACTÈRES PHYSIQUES

« Tous pareils, tous différents. » André Langaney

I. LES CARACTÈRES SPÉCIFIQUES ET LEURS VARIATIONS INDIVIDUELLES.

Une espèce est un groupe d’individus qui se ressemblent et qui peuvent avoir une descendance féconde.

Tous les individus d’une même espèce ont des caractères physiques communs qu’on ne retrouve pas chez les autres espèces. Ce sont des caractères spécifiques. Un caractère spécifique est un caractère physique propre à une espèce.

Les caractères spécifiques humains sont, entre autres : la bipédie exclusive, un cerveau très développé, un langage à double articulation et des empreintes digitales.

Au sein d’une espèce, les individus sont différents en raison des variations individuelles des caractères spécifiques. Tous les êtres humains ont des empreintes digitales, mais elles sont différentes chez chaque être humain.

II. CARACTÈRES HÉRÉDITAIRES ET CARACTÈRES ACQUIS.

Un caractère héréditaire est un caractère physique qui est présent dans presque toutes les générations d’une famille et qui est indépendant de l’environnement.

Exemples : Couleur de la peau, des cheveux…

Un caractère acquis est un caractère physique qui apparaît au cours de la vie. Il dépend de l’environnement et peut-être réversible.

Exemples : Bronzage, masse corporelle, cicatrice…

Exemples de rédaction :

La capacité à rouler la langue en U est un caractère physique. On voit qu’il est présent dans toutes les générations de la famille d’Arthur et c’est indépendant de l’environnement. On peut supposer que c’est un caractère héréditaire.

Le bronzage est un caractère physique qui dépend de l’environnement et qui est réversible. C’est donc un caractère acquis.

Rappel : Un individu est conçu lors de la fécondation. La fécondation est la rencontre suivie de la fusion d’un ovule et d’un spermatozoïde. Elle donne naissance à une cellule-œuf à l’origine d’un nouvel individu.

LES CHROMOSOMES, SUPPORT DE L’INFORMATION GÉNÉTIQUE

I. L’INFORMATION GÉNÉTIQUE.

Les caractères héréditaires et leurs variations sont présents dès la naissance. Ils se mettent en place lors de la grossesse. On peut supposer qu’ils existent sous forme codée dans la cellule-œuf. On appelle information génétique l’information qui permet à un individu de se construire. C’est le plan de l’individu.

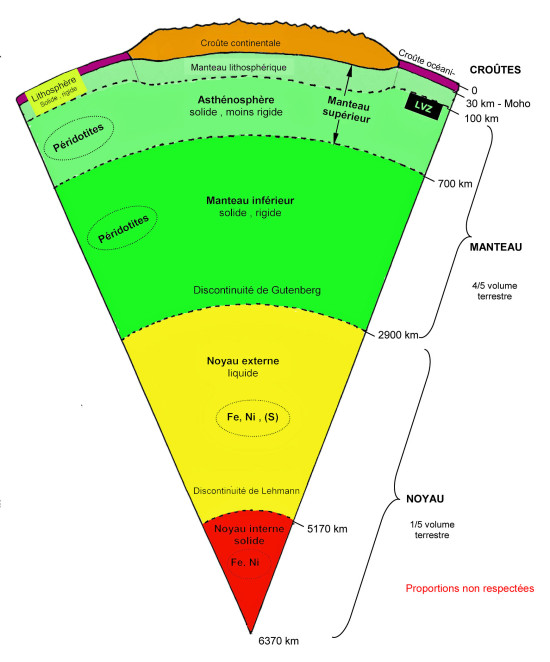

II. LA LOCALISATION DE L’INFORMATION GÉNÉTIQUE.

Des expériences de transfert de noyaux entre cellules-œufs ont permis de montrer que l’information génétique est localisée dans le noyau de la cellule-œuf. Des expériences complémentaires ont montré que toutes les cellules de l’organisme possèdent l’intégralité de l’information génétique de l’organisme mais elle n’en exprime qu’une partie.

III. LE SUPPORT DE L’INFORMATION GÉNÉTIQUE.

L’information génétique est localisée dans le noyau des cellules. L’observation au microscope de cellules colorées artificiellement montre que le noyau contient des éléments qui ont été appelés chromosomes. Les chromosomes sont le support de l’information génétique.

Les chromosomes sont constitués d’un filament d’A.D.N. Ce filament peut se condenser ou se décondenser, ce qui fait que l’aspect des chromosomes n’est pas toujours le même.

Schéma d’un chromosome observé au microscope électronique

Comment résumer tout cela en quelques phrases ?

Le physique d’un individu est un mélange de caractères. Il possède les caractères de son espèce et des variations qui lui sont propres. Ces caractères dépendent de son information génétique portée par les chromosomes dans le noyau de chacune de ses cellules. Certains caractères dépendent eux de l’environnement. Ce sont les caractères acquis.

Pour faire encore plus simple, le physique d’un individu dépend de son information génétique et de son environnement.