Bonjour à tous !

Cet article est un peu particulier. Ce n’est pas vraiment une leçon. C’est plutôt un partage, une « monstration ».

Vous savez que je parcours le Pays des Zoisos depuis des années et que la nature m’émerveille toujours autant. Je voudrais vous montrer que ce n’est pas la peine d’aller très loin pour voir des animaux. Il suffit de savoir regarder et d’avoir un peu de chance.

Je vais donc vous montrer les animaux que j’ai croisé dans le collège. Ne vous attendez pas à de gros animaux. Ils sont plutôt discrets mais ont beaucoup de charme.

| LES OISEAUX |

Ceux-là, je suis sûr que vous les voyez. Comme je ne me promène pas avec mon appareil-photo au collège je n’ai pas leurs portraits. Je vais utiliser des photographies prises ailleurs.

Pigeon biset : Columba livia (Gmelin, 1789)

C’est le plus fréquent des oiseaux du collège. Il y niche et se promène sur les coursives à longueur de journée. Le collège est vraiment son habitat. Il niche. Cela signifie qu’il fait son nid pour pondre des œufs et faire des petits. Je n’arrive pas à savoir combien il y a de couples. 4 ou 5… Ils se reproduisent tout au long de l’année.

Les pigeons bisets sauvages sont rares. Ils vivent dans les falaises. J’en ai vu en Bretagne dans les falaises de grès roses du Cap Fréhel. Ils ont colonisé les villes car les immeubles sont pour eux des falaises.

Les pigeons bisets domestiques ont un plumage très variable. On peut dire qu’il y a une grande variabilité de phénotype au sein de l’espèce. Normalement ils ont tous des plumes irisées au niveau du cou.

Si leurs doigts sont abîmés ou manquant c’est la faute des humains. Ils perdent des cheveux ou des fibres de leurs vêtements. Ces cheveux ou fibres s’enroulent autour des doigts et provoquent leur nécrose. Le dioxygène et les nutriments n’arrivent plus aux cellules des doigts et le dioxyde de carbone ne peut plus être évacués. Les cellules meurent et le doigt tombe…

Pigeon ramier : Columba palumbus (Linnaeus, 1758)

Il est plus grand que le pigeon biset domestique. Il s’en distingue facilement par la tache blanche qu’il a au niveau du cou.

Il n’y en a qu’un couple au collège. Il niche dans l’arbre et se reproduit au printemps. Je précise que les oiseaux n’utilisent leur nid que pour couver et élever les petits. Dès que les petits quittent le nid il est abandonné.

Les pigeons biset et ramier peuvent s’hybrider mais ça nous l’avons vu en cours de 6e 🙂

Ces deux espèces se ressemblent tellement qu’elles ont été placées dans le même genre. Ce genre fait partie de la famille des Columbidae qui comporte les pigeons, les colombes et les tourterelles. Il y a une tourterelle que vous connaissez peut-être. Il s’agit de la tourterelle turque. On ne la voit pas vraiment au collège mais je l’entends parfois. C’est elle…

Pie bavarde : Pica pica (Linnaeus, 1758)

Elle ne fréquente la cour que lorsqu’elle est vide 🙂 J’en parle parce que c’est un bel oiseau, qu’il est fréquent et que c’est bien de le connaître. Les photos ci-dessous sont rigolotes.

Les oiseaux muent deux fois par an. Ils perdent leurs plumes et en font d’autres toutes neuves. Bien sûr ça se fait petit à petit pour ne pas que l’oiseau se retrouve nu. Là, la pie a mué du cou et ça me fait rigoler. Ce n’est pas bien de se moquer des oiseaux…

Goéland argenté : Larus argentatus (Pontoppidant, 1763)

Sa présence est plus étonnante. Les goélands sont plutôt connus comme des oiseaux de bord de mer mais depuis quelques années il y a un groupe qui niche sur l’église. Ils s’y reproduisent. Mais vous le savez déjà puisque je vous en ai parlé en 6e 🙂 Ils ne vivent pas vraiment dans le collège mais planent juste au-dessus et je me demande s’ils ne se posent pas sur les bâtiments quand ils sont vides.

Rougequeue noir : Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1774)

C’est pendant le confinement que nous avons croisé ce petit rougequeue noir dans la cage d’escalier.

Il était vraiment tout petit. On l’a mis en sécurité puis on ne l’a plus revu. Le rougequeue noir mâle se perche sur les plus hauts endroits du secteur et chante dès les mois de Mars-Avril. Il annonce le printemps. Il chante très tôt le matin. A partir de 5h environ. La femelle est plus claire.

Quand le mâle et la femelle sont différents on dit qu’il y a dimorphisme sexuel. C’est très fréquent chez les oiseaux. Ce sont presque toujours les mâles qui sont les plus colorés. Ils friment un peu 🙂

Mésange bleue : Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)

Encore un petit tombé du nid !

C’est une institutrice qui l’a recueilli. Elle avait un nid alors elle a mis cette petite mésange dedans et l’a nourri. Mais il n’a évidemment pas survécu longtemps. Quand on trouve un oiseau tombé du nid il faut le laisser où il est. Les parents vont le protéger et le nourrir là où il se trouve. Si on le touche l’odeur qu’on laisse dessus va éloigner les parents. Il ne faut jamais toucher un animal sauvage. Vraiment jamais.

Serin cini : Serinus serinus (Linnaeus, 1766)

C’est un matin qu’on l’a entendu, depuis la passerelle. Au début, on ne reconnaissait pas le chant alors on a tendu l’oreille. C’est Léo qui a finit par l’identifier. Et puis il est venu se poser juste au-dessus de nous. Là, il n’y avait plus d’hésitation possible. C’était bien un serin cini 🙂 Il doit se reproduire dans l’un des jardins non loi du collège.

A quoi reconnaît-on un oiseau ?

La question paraît simple. Mais la vraie réponse est un peu plus complexe qu’on le pense.

Évidemment les oiseaux ont des ailes, des plumes et un bec. Il faut d’abord préciser qu’ils ont une symétrie bilatérale, des yeux, une bouche et un anus et un squelette interne fait d’os. Pour être complet il faut également préciser que leur pattes sont couvertes d’écailles soudées entre elles, qu’ils ont des griffes. Et si on veut vraiment tout dire il faut préciser que leur crane comporte deux fenêtres, la mâchoire une seule et qu’ils ont un gésier. C’est un peu long mais la précision scientifique l’exige.

| LES PAPILLONS |

Quand on pense aux papillons on imagine de magnifiques animaux aux multiples couleurs. Je n’en ai presque pas vus au collège et de toutes façons je n’ai jamais réussi à les photographier. Par contre j’ai rencontré de nombreux petits papillons aux couleurs discrètes ou ternes. Mais je les aime bien quand même. Ce sont tous des papillons dits de nuits également appelés Hétérocères. Ils s’opposent aux papillons de jour ou Rhopalocères.

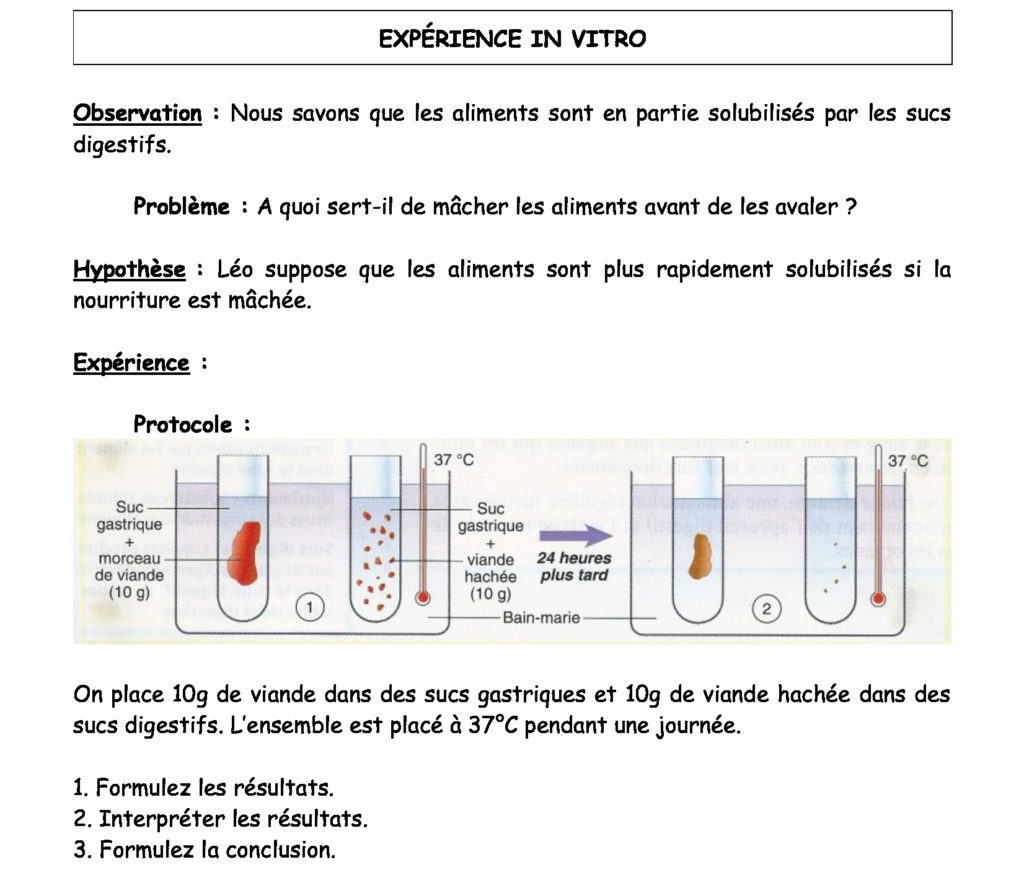

Oegoconia sp.

sp. ça indique qu’on ne peut pas déterminer l’espèce avec précision à partir d’une photographie. On s’arrête au genre. Je l’ai soumis à des spécialistes et ils disent tous qu’ils faut le découper pour étudier les organes reproducteurs. C’est la seule façon de déterminer l’espèce avec précision. Mais je ne veux pas découper les papillons.

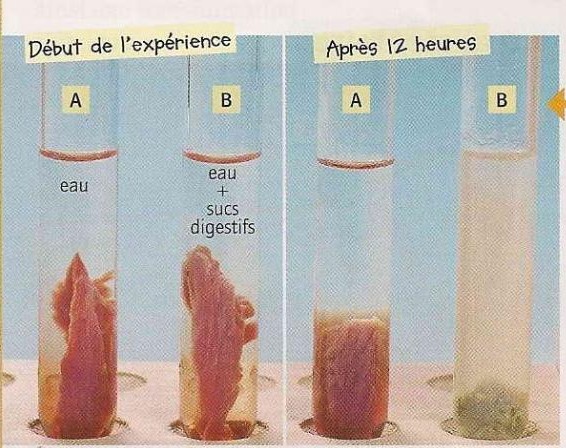

Borkhausenia sp.

Encore une espèce qu’il faut découper pour l’identifier avec précision. Encore une fois, on en reste au genre. Mes photographies ne sont pas très belles mais elles sont faites en montant en classe avec mon téléphone. Ce n’est pas du travail de spécialiste 🙂

Fausse eupithécie : Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)

Ce petit papillon aux jolies couleurs s’observe régulièrement du printemps à l’automne. Ses couleurs, aux jolies teintes de gris et de roux, peuvent passer avec le temps ce qui le rend parfois difficile à identifier.

Incertaine : Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)

Mignonne non ? On l’appelle parfois phalène ondée. On la trouve en Europe, au Proche-Orient et en Afrique du Nord. L’adulte vole d’avril à octobre et il peut y avoir deux ou trois générations par an.

Acidalie rustique : Idaea rusticata (Denis & Schiffermûller, 1775)

On l’observe presque partout en France mais elle est un peu rare dans le sud-ouest. Nous l’avons quand même vue en Charente-Maritime 🙂 On peut l’observer de juin à octobre.

Hermine plumeuse : Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)

C’est une espèce eurasiatique qui s’observe partout en Europe et donc partout en France. La chenille est détritiphage car elle se nourrit de feuilles mortes. L’adulte vole de Mai à septembre et il peut y avoir deux générations par an.

Hypène des ponts : Hypena obsitalis (Hubner, 1813)

Cette espèce est un peu terne et sombre. Elle n’est pas toujours facile à identifier pourtant elle n’est pas très rare. Il faut savoir regarder pour la voir 🙂

Gamma : Autographa gamma (Linnaeus, 1758)

Encore une espèce présente partout en Europe. On la trouve également en Asie et en Afrique du Nord. C’est peut-être l’espèce la plus fréquente parmi toutes celles que j’ai observées au collège. Une petite anecdote rigolote. Des Gammas ont envahi le Stade de France lors de la finale du championnat d’Europe de football en 2016. Un Gamma s’est même abreuvé des larmes et de la sueur de Cristiano Ronaldo 🙂

Noctuelle du camérisier : Polyphaenis sericata (Esper, 1787)

|

|

|

Les photographies sont floues et c’est dommage car il est très beau. Lui aussi habite l’Eurasie. Il vole de juin à Août. Sa larve vit sur les troènes, les chèvrefeuilles (ou camérisiers), les cornouillers, les lilas… Ce sont des plantes courantes dans les jardins ce qui explique qu’on le trouve au collège.

Noctuelle des renouées : Agrotis puta (Hübner, 1803)

Sa présence se limite à l’Europe du Sud. C’est une espèce très variable qui n’est donc pas toujours facile à identifier. Elle n’est pas vraiment rare.

Méticuleuse : Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)

La méticuleuse est un très beau papillon. Celui-là on l’a vu sur le toit terrasse, par hasard. Ses ailes plissées laissent penser qu’il vient de sortir de son cocon, sa chrysalide. Il serait tout neuf ce qui expliquerait la netteté des couleurs. Et ça indiquerait qu’il se reproduit dans le collège ou ses alentours et ça, c’est une bonne nouvelle 🙂

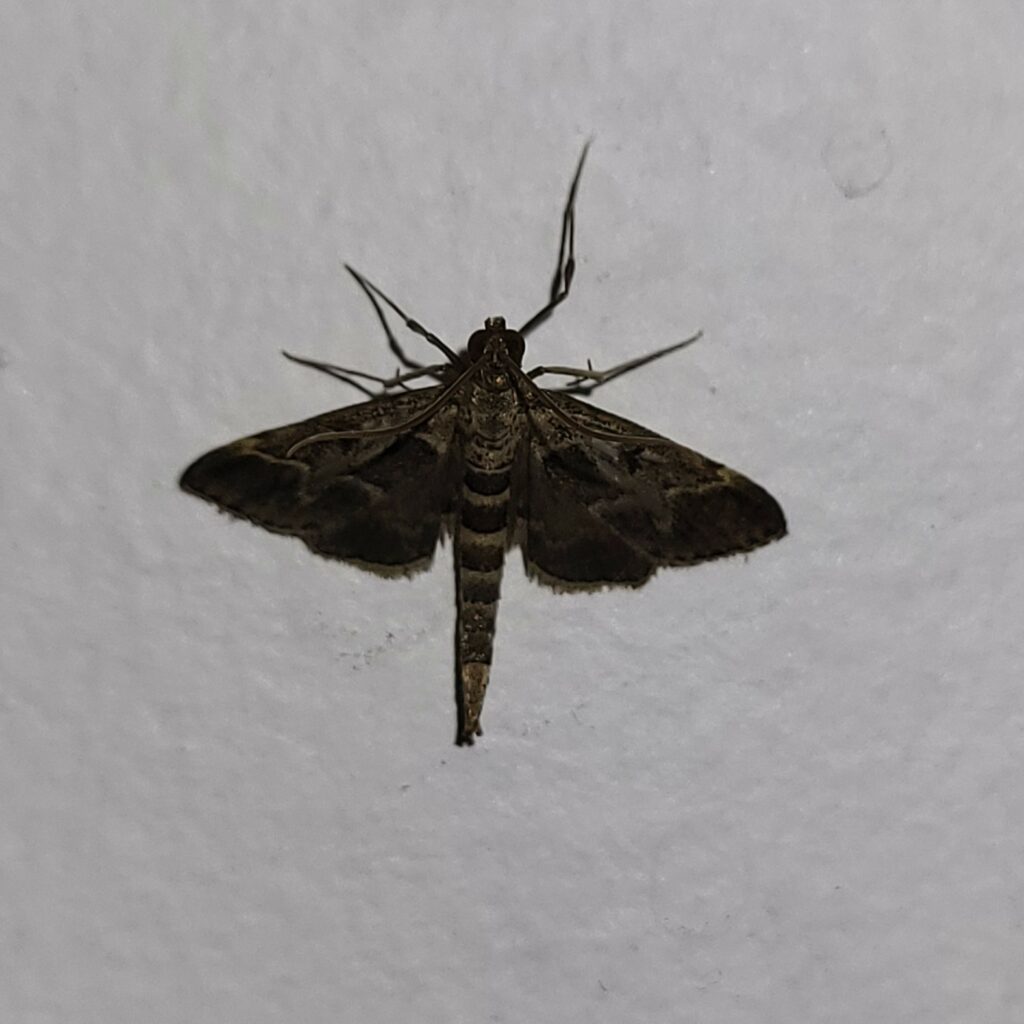

Ptérophore commun : Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)

Les Pterophoridae sont des papillons étranges. Leurs ailes plumeuses sont divisées en lobes étroits. Cette espèce est très commune un peu partout en Europe et les adultes peuvent être observés tout au long de l’année.

Eudorée anguleuse : Eudonia angustea (J. Curtis, 1827)

C’est encore une espèce fréquente mais que personne ne regarde. Les adultes volent de Juin à la fin de l’automne. Quelques fois il y en a plusieurs individus à la fois dans le collège en fin d’année scolaire. Je crois en avoir observé 7 ou 8 en même temps.

Pyrale de la luzerne : Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775)

C’est une espèce migratrice. Oui, les papillons peuvent migrer, parfois sur de longues distances. Et certaines espèces peuvent vivre jusqu’à 10 ans ! La pyrale de la luzerne passe une partie de l’année en Europe du Nord puis migre vers le sud de l’Europe ou l’Afrique du Nord. Ce petit papillon qui mesure environ un centimètre de longueur peut donc voler sur des milliers de kilomètres. Vous pourriez faire un effort en endurance 🙂

Duponcheella fovealis (Zeller, 1847)

Lui ce fût vraiment une surprise. Il me semble que c’est sa seule observation connue en Île-de-France. Ce papillon vit plutôt autour de la Méditerranée. Sa chenille vit sur beaucoup de plantes et notamment des plantes dites d’intérieur. Il est possible que cet individu vienne d’une jardinerie. La plante a été cultivée quelque part autour de la Méditerranée et une chenille s’est développée dessus. La plante a ensuite voyagé pour être vendu dans le secteur du collège. La chenille s’est métamorphosée et a donné cet adulte. Ou alors cette espèce remonte vers le nord à cause du réchauffement climatique et ce n’est pas une bonne nouvelle.

Botys ferrugineux : Udea ferrugalis (Hübner, 1796)

C’est une espèce relativement fréquente en France, en Europe, en Asie et en Afrique.

Aglosse de la farine : Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)

Encore un papillon relativement courant. Lui aussi parait tout neuf. Vous ai-je dit que les papillons pouvaient vivre plusieurs années ? Ils perdent des écailles ou fur et à mesure du temps ce qui fait que leurs couleurs sont de moins en moins nets. On dit qu’ils sont usés. Et un papillon usé est parfois très difficile à identifier.

Pyrale de la farine : Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)

Ce papillon a la curieuse habitude de courber son abdomen vers le haut lorsqu’il est au repos. Sa répartition est mondiale. Il s’est parfaitement acclimaté aux habitations et on peut en observer toutes les formes dans les logements. Contrairement à ce que peut laisser penser son nom il ne vit pas dans la farine. Je l’observe presque tous les ans dans le collège avec un pic à cinq individus simultanément.

Monopsis crocicopitella (Clemens, 1850)

C’est une espèce cosmopolite ce qui veut dire qu’on la trouve un peu partout dans le monde. Sa période de vol va de Juin à Octobre. Les chenilles se développent sur de la matière organique : animaux morts, fientes, dans les nids d’oiseaux… Elles peuvent également se nourrir des fibres naturelles des vêtements.

Voilà donc pour les papillons. C’est un peu long mais je n’y peux rien si je multiplie les observations.

A quoi reconnaît-on un papillon ?

Je ne sais pas si vous avez bien observé… Ils ont tous un squelette externe. Leur corps est en trois parties. La tête porte des yeux et une paire d’antenne. Le thorax porte trois paires de pattes et deux paires d’ailes. Les ailes sont couvertes de petites écailles qui se détachent facilement et laissent comme une douce poudre sur les doigts. Ils ont également un abdomen. Je pense en avoir dit assez. Ah non ! Leurs pièces buccales sont la plupart du temps organisées pour faire une trompe avec laquelle ils prélèvent leur nourriture.

| LES COLÉOPTÈRES |

Les coléoptères ont un squelette externe et des pattes articulées. Ce sont donc des Arthropodes. Ils possèdent trois paires de pattes, des ailes membraneuses, une paire d’antennes : ce sont donc des Insectes. La paires d’ailes antérieures ne sert pas au vol. Elle est dure et sert de protection aux ailes membraneuses. Elles forment comme un étui, d’où le nom de coléoptères. Coléos, en grec, ça veut dire étui.

On a vu peu de coléoptères dans le collège. En plus, le seul qu’on vous présente, on arrive pas à l’identifier. On va devoir demander de l’aide 🙂 On sait quand même que c’est un Scarabeoidea Cetonidae Melolonthinae. En gros, c’est un hanneton 🙂

|

|

|

|

| LES DIPTÈRES |

Les diptères ont, comme leur nom l’indique, deux ailes. Une seule paire. Vous en connaissez : ce sont les mouches et les moustiques. Il y en a quelques espèces au collège mais je ne l’ai pas photographiées. J’ai juste deux espèces un peu originales mais pas très rares.

Moucheron des éviers : Clogmia albipunctata (Williston, 1893)

Il ressemble un peu à un petit papillon de nuit mais c’est bien un Diptère. Il n’a que deux ailes ponctuées de blanc. Son nom vient du fait qu’on l’observe dans les pièces humides : salle de bains, toilettes, cuisine… Les adultes ont une durée de vie très courte. Ils ne se nourrissent pas et passent la majeure partie de leur temps posé sur les murs. Ils volent peu et lourdement. Les larves se nourrissent de déchets organiques. Elles peuvent se développer sur la nourriture et parfois même sur la peau. C’est rare mais cela donne une myiase c’est à dire une maladie parasitaire. Pour ce débarrasser des larves il faut bien nettoyer les éviers avec du vinaigre blancs ou du bicarbonate de soude.

Tipula : Tipula sp.

Je n’ai pas réussi à l’identifier précisément avec cette photo floue. Vous voyez bien qu’il n’y a que deux ailes. Si vous observez bien vous verrez qu’en arrière de ces ailes il y a comme des fils qui se terminent par des boules. Ce sont les ailes postérieures qui sont transformées en balanciers pour équilibrer le vol. Le tipules ressemblent un peu à de grands moustiques mais ils ne piquent pas.

| LES ARAIGNÉES |

Les araignées sont mal aimées mais moi je les aime bien quand même. Il y en a plutôt beaucoup dans le collège. Je ne devrais pas dire ça… Certains élèves vont avoir peur. Je précise tout de suite qu’il n’y a aucune espèce dangereuse. Ni chez les araignées, ni chez les papillons, ni dans les autres groupes. Les humains sont dangereux. Les voitures aussi. Pas les animaux… Les araignées ne piquent pas. Elles mordent. C’est rare mais cela arrive. En réalité cela arrive surtout quand on les attrape et qu’on les prend dans la main. Elles sont agressives uniquement quand elles se sentent agressées

Fausse veuve noire : Steatoda nobilis (Thorell, 1875)

Présente uniquement en Europe du Sud-Ouest, il ne faut pas la craindre. Sa morsure peut être douloureuse mais n’est que rarement dangereuse. Ses pattes ont un anneau sombre de part et d’autres de chacune des articulation. L’abdomen porte deux lignes plus sombres.

Cheiracanthium mildei (L. Koch, 1864)

A ce qu’il paraît elle est facile à reconnaître. Je vous assure 🙂 Encore une fois la morsure n’est pas grave. Elle chasse de nuit des petits « invertébrés ». Elle n’a pas vraiment de toile. Elle attrape ses proies en les chassant.

Cette photographie montre l’une des caractéristiques des araignées. Regardez bien en avant. Il y a comme deux pattes mais elles sont trop courtes pour être de vraies pattes. Ce sont des pédipalpes. Ils servent aux araignées à tâter le terrain. Les pédipalpes sont plus grands chez les mâles que chez les femelles et ils leur servent à les inséminer avec des sacs spermatiques.

Pholque de Pluche : Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763)

C’est de loin l’araignée la plus fréquente dans le collège. Il y a en a dans tous les coins des couloirs et des cages d’escaliers. Pourtant elle est rare en Île-de-France. Il faut faire attention à cela. Parfois on voit beaucoup d’individus d’une espèce en un lieu et on en déduit rapidement que cette espèce est très abondante alors que c’est peut-être le seul endroit où elle est présente. Les pholques de Pluche ont un dessin sombre sur fond gris sur l’abdomen et les pattes sont annelées de noir. Ça les distingue des pholques phalangistes ailleurs bien plus fréquents. Les pholques de Pluche tissent des toiles en cloches que vous devez connaître. Elles prennent la poussière par endroits dans les couloirs du collège 🙂 Vous n’avez rien à craindre de ces araignées. Elles sont totalement inoffensives.

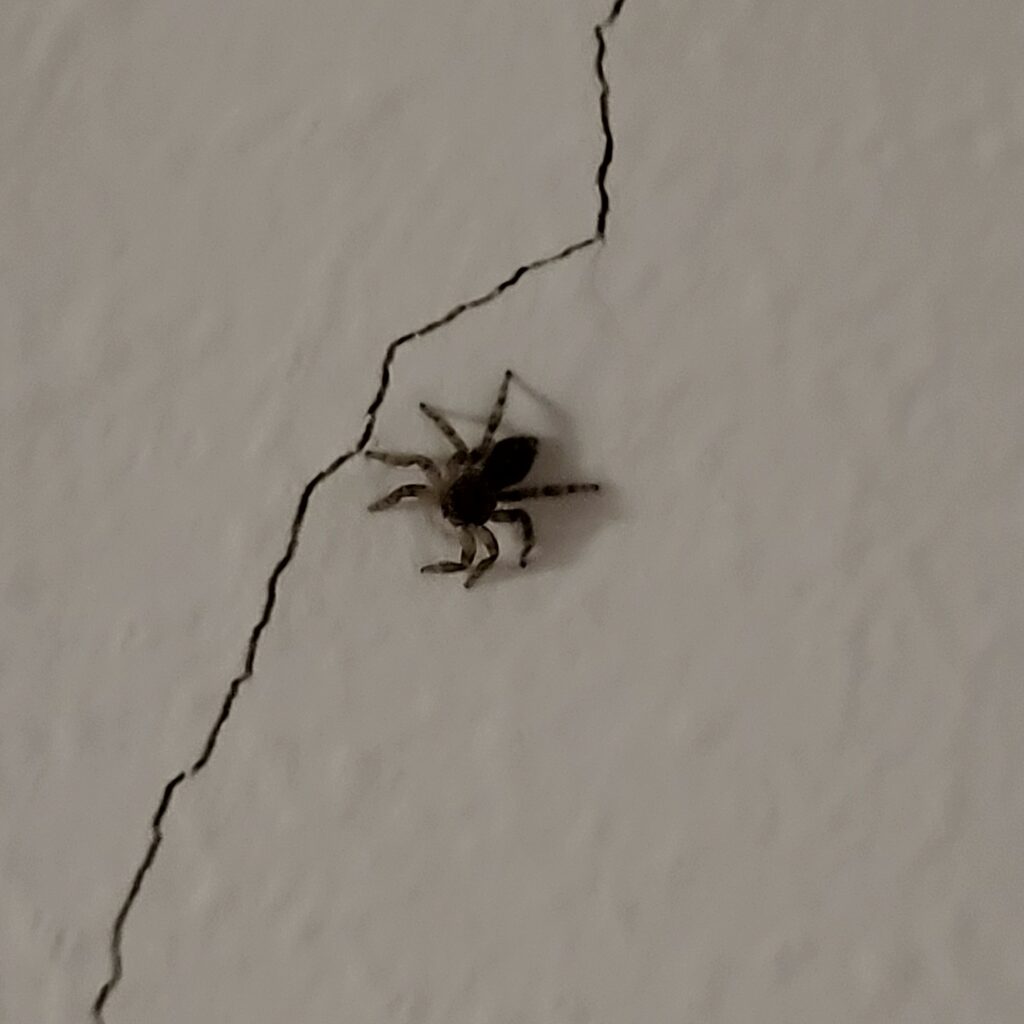

Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871)

Celle-là est toute petite. Elle fait partie de la famille des Salticidae ou araignées sauteuses. Elles ne tissent pas de toiles. Les araignées sauteuses chassent en sautant sur leurs proies. Elles peuvent faire des bonds gigantesques relativement à leur taille puisque certaines espèces sautent sur près de 20 cm. Pour stabiliser leurs sauts elles tissent un fil en sautant. Leurs 8 yeux leur donnent l’une des meilleures vues du monde animal et leur assurent une grande précision lors de leur chasse.

Pseudoeuophrys erratica (Walckenaer, 1826)

Les Salticidae sont nos chouchoutes parmi les araignées. Elles sont rigolotes et très mignonnes. Elles nous regardent avec leurs grands yeux avant de se sauver d’un bond. Là, c’est P. erratica. Pas très caractéristique mais pourtant facile à reconnaître. Comme critères d’identification il y a la bordure du céphalothorax blanche, la touffe de poils blancs en arrière du céphalothorax qui fait comme une cravate, les tâches blanches sur l’abdomen et les pattes annelées.

L’autre individu est moins facile à identifier…

Bien que tous les critères d’identification soient présents on n’est pas sûrs de notre détermination. Dites-nous si on dit des erreurs. Je précise que les Pseudeuophrys mesurent entre 3 et 5 mm seulement.

Zoropse à pattes épineuses : Zoropsis spinimana (Dufour, 1820)

Sur la photographie il s’agit d’un juvénile. Mais s’il y a un jeune c’est qu’il y a des adultes. C’est une araignée fréquente dans les maisons ou appartements sains. Je dis « sains » parce que les araignées n’aiment ni les maisons trop humides, ni les maisons où il y a trop de produits chimiques comme les produits ménagers, les parfums, l’encens… Tous ces produits sont mauvais pour la santé et les araignées le savent bien. Elles ne sont pas folles. Si vous avez la chance d’avoir des araignées chez vous c’est que les conditions physico-chimiques de votre logement sont acceptables. Chez nous, il y a des tas d’araignées mais il y a surtout Charlie. C’est le pholque phalangiste. Ils s’appellent tous Charlie 🙂

Araignée cracheuse : Scytodes thoracica (Latreille, 1802)

Cette araignée relativement fréquente dans les maisons est peu connue car elle est essentiellement nocturne. Elle se reconnaît facilement même s’il faut faire attention à ne pas la confondre avec Scytodes velutina. Je vous expliquerais cela un autre jour.

Sa technique de chasse est assez originale. Elle se déplace lentement jusqu’à 1 ou 2 cm de sa proie. Là, elle envoie un fil gluant avec ses longues pattes avant. La proie se retrouve engluée dans le fil et l’araignée n’a plus qu’à lui injecter son venin. Ah oui ! Il faut que je vous explique ça ! Le venin des araignées est en fait un mélange de sucs digestifs. Quand ils sont injectés dans la proie, ils solubilisent tous les organes interne. Ils donnent une espèce de bouillie très liquide. Quand la digestion est terminée et que l’araignée a faim, elle aspire ce liquide comme vous aspirez un milk-shake. Ensuite il ne reste de la proie qu’une enveloppe vide.

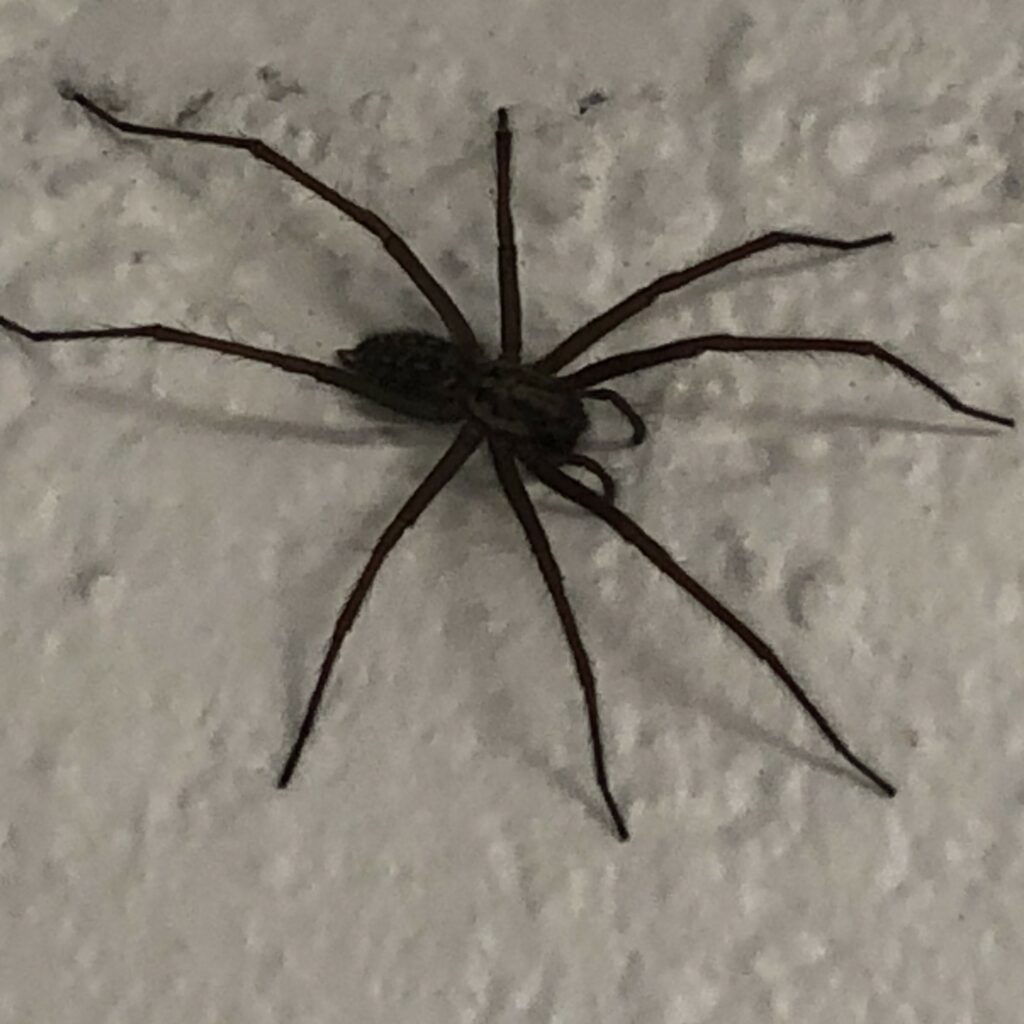

Tégénaire des maisons : Eratigena du groupe atrica

Cette araignée a un peu perturbé la salle des professeurs. Certains d’entre eux n’ont pas compris qu’une araignée se promène dans leur territoire et sont allés se plaindre à la directrice. Elle est chez elle cette araignée. Sauf que d’habitude elle ne sort que la nuit quand les professeurs ne sont pas là. Les tégénaires sont les plus grandes araignées qu’on observe dans les maisons. Il en existe plusieurs espèces de deux genres : Tegenaria et Eratigena. Vous remarquerez que les noms de ces deux genres sont des anagrammes. Celle-ci fait partie du groupe atrica du genre Eratigena. Ce groupe comporte trois espèces mais je les ai oubliées. C’est presque impossible d’identifier ces espèces sur photos.

Ségestrie florentine : Segestria florentina (Rossi, 1790)

Je l’aime bien elle. Normalement elle ne sort pas le jour. Elle vit dans un tube fait de soie qu’elle tisse dans des trous des murs ou dans l’écorce des arbres. Six fils sortent de ce tube et elles posent une patte sur chacun de ses fils. Si une proie touche un fil elle ressent une vibration et lui saute dessus puis se dépêche de rentrer dans son tube pour s’occuper de son repas. On ne la voit donc pas souvent. Et pourtant j’ai vu un jeune mâle dans les couloirs. Je vous le montre…

Comment reconnaît-on une araignée ?

Vous vous doutiez que j’allais vous poser la question. Elles ont elles aussi un squelette interne et des pattes articulées. Il y a quatre paires de pattes. Ces pattes sont insérées au niveau du thorax qui est dans la continuité de la tête. On parle de céphalothorax. Derrière il y a un abdomen plus ou moins développé. Au niveau de la bouche il y a les crochets à venins appelés chélicères. Ça se dit Kélicères. Et puis il y a les pédipalpes dont je vous ai parlé. A l’arrière de l’abdomen on trouve les filières. Ce sont les organes qui produisent la soie du fil. Toutes les araignées ne font pas de toiles mais elles sont toutes capables de tisser des fils de soie.

| MYRIAPODES |

Les myriapodes sont plus connus sont le nom de mille-pattes. Aucune espèce de mille-pattes n’a mille pattes. Mille signifie beaucoup et il me semble que c’est au minimum 18. Bon d’accord Eumillipes persephone, espèce récemment découverte en Australie, en possède 1 306. Voilà, vous avez le record.

Lithobie : Lithobius sp.

C’est un animal nocturne qui vit principalement dans les feuilles mortes. Je ne sais pas ce qu’elle faisait là. Ce n’est pas un animal dangereux mais il possède de jolis crochets au niveau de la bouche qui lui servent à attraper ses proies. Un jour votre professeur en a pris une dans la main pour la montrer à ses élèves. Il a vu les crochets et s’est dit que la morsure devait faire mal. En fait, ça ne fait pas trop mal 🙂

Scutigère véloce : Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758)

Encore une étrange bestiole 🙂 Ce n’est pas rare de l’observer dans les maisons mais elle préfère se déplacer la nuit. Elle chasse de petits insectes et ne mord jamais les humains.

Comment reconnaît-on un mille-pattes ?

Vous vous attendiez à la question j’espère 🙂 Encore une fois il y a un squelette externe et des pattes articulées. Disons qu’il y a beaucoup de paires de pattes. On dira qu’ils ont n paires de pattes. Le corps est constitué de nombreuses parties avec la tête en avant et le pygidium à l’arrière. Les mille-pattes ont une paire d’antennes.

| CRUSTACÉ |

En général quand on entend crustacé on pense soit au bord de mer soit au repas de fruits de mer. Je comprends bien. Il n’empêche qu’il existe des Crustacés terrestres. Ils se ressemblent tous un peu et vous les connaissez peut-être. Il s’agit de ça…

Porcellio spinicornis (Say, 1818)

On parle fréquemment de cloportes. Il en existe plusieurs espèces qui ne sont pas toujours faciles à distinguer les unes des autres. Ces animaux ont également un squelette externe et de nombreuses pattes articulées. Mais ils viennent d’ancêtres qui avaient deux paires d’antennes et ils respirent avec des branchies ce qui fait qu’ils doivent toujours être dans un milieu humide. Celui que j’ai croisé dans les escaliers n’avait rien à faire là et il était en danger. Les Crustacés ont un nombre variable de pattes mais un minimum de cinq paires.

Voilà ! C’est tout pour aujourd’hui. Si par hasard je croisais d’autres espèce je n’hésiterais pas à vous en informer.

On se retrouve dans le prochain article. Nous allons essayer de réaliser la classification sous forme de groupes emboîtés de cette collection d’animaux.